| 2024年6月30日(日) |

| 最後の管理人伊豆日記 |

|

長年続いた『管理人の伊豆日記』も今日が最後となった。

おもえば18年3カ月前に伊豆伊東に終の棲家を構えて「仙人暮らし」をはじめ、

仙人ならぬ俗人としてのその時々の思いを日記風に書き始めたものが最初である。

その伊豆暮らしも終わり、小田原でシニアマンションでのゴン太との都会生活に舞い戻ることになった。

老老(ろうろう)介護ならぬ翁媼(おうおう)介護で仲を取り持つ鎹(かすがい)役を務めるのがゴン太である。

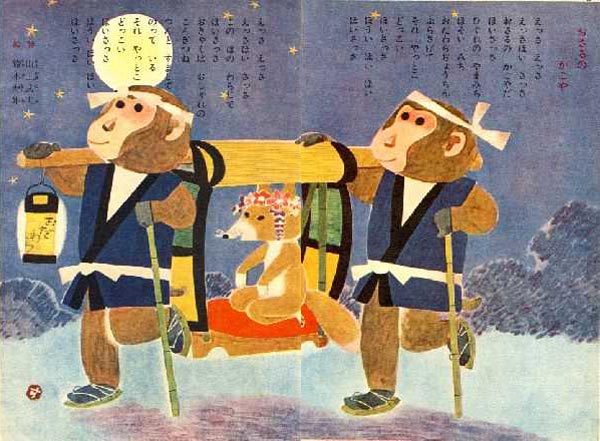

お猿の駕籠屋として二匹の猿が担ぐ駕籠にはお犬様のゴン太が乗り、担ぎ手にきつく指図しながら、

灯りには小田原提灯をぶら下げて、人生の箱根街道の八十路の山道を登りゆく・・・

(様にならない図であるが・・・♪お猿の駕籠屋♪でも聴きながら・・・)お猿のかごや 歌詞の意味 童謡 (worldfolksong.com)

ということで、区切りの6月30日の本日をもって、伊豆日記としての掲載を打ち切ることになった。

この間ひよこ会のメンバーには良き思い出をたくさんいただき、時には叱咤激励もいただいた。

すでに亡き友人も多い。そろそろ勇退の時期も近づいてきたなと思う昨今であった。

引退のグッドタイミング。「フェイドアウェイ」の頃合いであろう・・・

老兵は死なず、唯消え去るのみ・・・・

Old soldiers never die

They simply fade away.

データとしての完全版:一番古い管理人日記 2008年11月1日 http://hiyokokai.my.coocan.jp/knk2008-11-12.html

ホームページ開設当時の「管理人のWeb日記」 2004年4月26日 http://hiyokokai.my.coocan.jp/scan20240427_19494115_01.pdf

|

|

|

|

| 2024年6月29日(土) |

| 目の前の三冊! |

|

今日は土曜日。

伊東にも雨が降る。

昨晩は大雨が降り雷がとどろき、

わが家のゴン太は一睡もせずブルブル・・・・

庭作業や断捨離も今日は一休み。

静かな時間をすごそう・・・

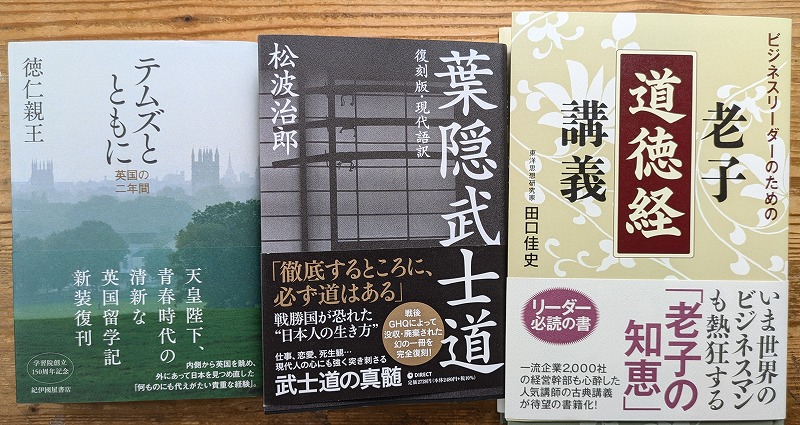

目の前に三冊の本がある。

ときに睡魔に襲われながら、かわるがわる遅読している・・・・

その1冊は『テムズととともに 英国の2年間』 徳仁親王著。

今の天皇陛下のイギリス留学の記録である。

われも二度ほどロンドンに駐在した経験があり、このたびの天皇皇后両陛下の国賓としてのイギリス訪問のニュースを聴きながら

いまなつかしく読み直している。

二冊目は『葉隠武士道』復刻版・現代語訳松波治郎著

~武士道とは死ぬことと見つけたり~

死の恐怖に真っ向から立ち向かい、死を超越して喜んで死を迎える

そんな心境になりたいと死を迎えんとする今頃になって必死に読み直している。

~葉隠精神を一言で表すならば、あらゆるものに対する徹底主義である。

徹底するためには確かな心の根幹を必要とする。この確かな心の根幹が武士道である。

端的只今(たんてきしこん)【今まさにこの一瞬】の一念。一念一念と積み重ねて一生となる。~

三冊目は『老子道徳経講義』田口佳史著

私の敬愛する著者は25歳の時に一命をとりとめた。その時に出会った書が『老子』。

それから50年、その『老子』に助けられ、現在は82歳の老境を愉快に楽しく過ごされている。

~私は「老子」を含めて中国古典に助けられた。そのお陰で本当の満足いく人生、愉快な人生、

あるいは人生の醍醐味を、いま味わうことが出来ている。これを1人でも多くの人に伝えたい。

人生とは楽しむためにある。感動し、感謝するためにあるのだ。ぜひこのことを知ってほしいのだ。~

|

|

|

|

| 2024年6月28日(金) |

| 伊東で断捨離最後のあがき! |

|

小田原と伊東で二重生活を送っている。

今週の月曜日に伊東に来て今は、最後の断捨離に毎日大わらわ。断末魔の悲鳴を上げながらも楽しんでいる。

小田原へは7月3日もしくは4日に帰還する。

そしてこの『管理人の伊豆日記』もタイトルを変えることになる。

題はいま考慮中でまだ決まっていない。

小田原評定とでもしようか、小田原の猿籠日記とでも付けようか・・・

昨日は伊東市教育委員会主催の企画展「北里博士からの贈り物」を見学。

むかし4年ほどアルバイトをしていた文化財管理センターを訪れた。

仲間がいた。市の学芸員もいた。

楽しく談笑。

まもなく新千円札が登場する!

|

|

|

|

| 2024年6月23日(日) |

| 都会人になりきらず新宿で迷う! |

6月22日の土曜日。

久方ぶりに新宿での飲み会に参加した。

国府津からJRで藤沢へ、小田急に乗り換え、中央林間経由新宿へ。

ここまでは難なく乗り継ぎができ、昔の都会人の心意気がよみがえってきた。

JR東口を出て3分とある今日の会場。

ところが南口に出たので迷ってしまう。

スマホでナビしながら歩く。行けども行けどもあと6分。とうとう交番に駆け込んだ。

ところがその交番である。銀座ライオン館と言ってもらちが明かず、番地がわからないと教えられないという。

やっとの思いで探し出した番地。お巡りさんはその番地をメモにして、やおらとばかりにゼンリン地図帳から探し出したる悠長な態度。

おこってもしかたがない、ここは丁寧に頭を下げ、急いで交番を出て辺りをキョロキョロ、いま教えられたとおりに歩き出す。

途中ナビも併用しながら、やっと目的地にたどり着いた。

開始時間に遅れること3分、みな待ってくれていた8人の飲み会は始まった。

|

|

|

|

| 2024年6月21日(金) |

| 続・季節の便り~夏至の夜の夢~ |

|

夏至の今宵は旧暦5月16日。

夕闇となり、相模湾に夜のとばりが下りるころ、十六夜の月が東南の空に輝き始めた。

我がマンションからお月さんへとつながるムーンロードがあらわれた。

そのまますーっと歩いて行けそうな幻想。

このままいけばまもなく父や母に会える。

死ぬことが怖くなくなった。

そう思えば安心したきぶんになり、生きる力が湧いてきた。

あとすこしこちらでがんばるとするか!

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 2024年6月10日(月) |

| 時の記念日、昨年の今日! |

|

|

|

| 2024年6月9日(日) |

| 断捨離で伊東滞在中 |

|

伊東の旧宅がいまだ断捨離真っ最中。

1週間の予定でいま右往左往している。

昨日はパソコン5台を始末し、今日は東郷本7冊を寄贈した。

その合間に庭の整備も行っている。私のノルマは、庭のなかの通路・小径の雑草取り!

いきおいよく蔓延る雑草に大わらわ!

でも楽しい!

むかしむかし今から10年ほど前、、わが雑草苑をビデオ録画していただいたものがある。

今日はそれを見ながら、いまむかし、雑草苑の今昔物語を掲載してみよう!

|

|

|

|

| 2024年6月7日(金) |

| 時に変わった講座を聴くのも面白い! |

スタンフォード大学は今世界で一番権威のある大学である。

あのハーバードを超えるといってもよいだろう。

大谷2世とよばれている佐々木麟太郎が日本やアメリカのプロ野球界からの勧誘を断って、花巻東校からスタンフォード大学に野球留学したのは耳に新しい。

すばらしい挑戦意欲である!彼にエールをおくろう。

そしてそのスタンフォード大学で一番権威ある研究機関が「フーバー研究所」。

そこで唯一の日本人として40年も研究を積み重ねているのが私も尊敬する西教授である。

西先生の面白講座をたまにはYoutubeで聴いてみよう。

タイトルはなんと

https://www.youtube.com/watch?v=5IyHZBx2j_Q

なるほどと大納得である。この西説法と同じことを説く人がいる。

今その講座を聴き始めた。24回シリーズのいま5回目に入った。

老いてますます好奇心の泉湧く、三つの氣とは勇氣、元氣、やる氣なり!

そして本氣を出して頑張ろう!

離婚されないように!

|

|

| 2024年6月5日(水) |

| 季節の便り~芒種~ |

|

季節の便りが届いた。

小田原で今、その季節感を楽しんでいる。

海のそばのマンション暮らしだが、結構自然一杯感がある。

<6月5日の真民詩>

花

花には

散ったあとの

悲しみはない

ただ一途に咲いた

喜びだけが残るのだ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

米村 邦臣 様

今年も紫陽花の花が咲き始め、

まるく、まるく咲く花は

別名「てまり花」と言われたそうです。

今では、いろいろな種類の紫陽花ですが、

その種類は、3,000品種以上ともいわれ、

色も青やピンク、白に紫と、色とりどりに咲いて、

私たちに心和むひとときを与えてくれています。

今日は24節気の「芒種」です。

坂村真民先生の詩とともに、紫陽花の姿をご覧いただき

心やすらぐひとときを、お過ごしいただければと・・・

https://www2.chichi.co.jp/t?r=AAACTdvU2dZyT6jWenw2gJqND5VU0ZGHE00ayg

致知出版社 小笠原 節子

|

|

|

|

| 2024年6月4日(火) |

| 引越して初めての日の出! |

|

|

|

| 2024年6月2日(日) |

| 虹が立つ! |

|

夕方雨が上がった東の空に虹が立った!

まさに立つという表現がピッタリのまっすぐ直立して東の空・鎌倉の街の上に「OverTheRainbow」・・・

何かいいことがありそうな気がした!

<動画でどうぞ!>

|

|

|

|

| 2024年6月1日(土) |

| 遊行期に踏み出す! |

|

人生の第三期、「林住期」を伊豆伊東で過ごした。

雑草林のなかで自然と共にすごしまさに林住の氣のパワーでそれなりに充実した18年間だった。

傘寿を迎えこれからの八十路のなだらかではあるがきつい坂を老いを楽しみながら、

ゆっくりと愉しんで登っていこうとおもい、小田原のシニアマンションに引っ越した。

そして迎えた新しい月、水無月!(パソコンが「皆好き」と転換してくれたが・・・)

人生の最終章、第四期である「遊行期」への第一歩を踏み出した。

14階建てのマンションの前を国道1号線が走り、そのそばの海岸通りを西湘バイパスが走り、山側には東海道本線が走っている。

昔は東海道五十三次の品川から小田原宿へ向かう宿場筋で、今正月には箱根駅伝で賑わう。

むかしもいまも交通の要衝である。

行きかう人や貨物や情報や、車や時の流れに身をまかせ、われもまた人生の過客・旅人である。

~月日は百代の過客にして行きかう年もまた旅人なり。

舟の上に生涯をうかべ、馬の口とらえて老をむかふる者は、

日々旅にして旅を栖とす。~

<20240211>

<大磯・二宮の吾妻山公園から観た小田原市の東端、中央の高層マンションが我が終の棲家・左端は真鶴半島>

|

|

|

|

| 2024年5月31日(金) |

| クマモン旅の二日目の宴会 |

|

スライドショーを作成した。

じっくりひよこ29名の全員参加の宴会ショーをお楽しみください。

|

|

|

|

|

|

| 2024年5月29日(水) |

| クマモン旅も早三日目・最終日となった! |

令和6年【2024】5月14日の記録です。

昨晩の最高に盛り上がった宴会、そして二次会での延々と続く獨(毒)演会。

朦朧とした目覚めが阿蘇の朝霧の晴れいくようにしだいにすっきりした頭に晴れ渡っていく。

学生時代に赤水で合宿した時に覚えた♪阿蘇の朝霧夕べは夜霧よ♪の「阿蘇の恋歌」を口ずさみながら・・・・

https://www.youtube.com/watch?v=GfVCe9cXHBE

阿蘇観光ホテルで、阿蘇の涅槃図を眺めながら、澄み切った青空のもと、朝日に眼を細めながら、記念写真を撮る。

いよいよ最後の日となった。塩山ひよこ会会長、こと塩爺を加え参加者28名全員が勢ぞろいして、和気藹々の最高のムード!

全員熊本弁にも慣れまくり、よかばっかり・・・、あの煌々と輝く玉高三年間の濃密な時間にタイムスリップ。・・・

♪玉高を忘れない♪

これだからひよこ会の同期の旅はやめられない。

来年の旅は東北!そして世話役は河田さんと深草君の最強布陣!

いまから来年の旅のことを思いながら、今年のクマモン旅の最後の日を愉しむ。

おもえば九州旅は10年前、2014年のこと。古希を祝っての九州旨いもん旅と言ってもよい「九州グルメ・歴史旅行」だった。

29名の参加であった。

はじめてエージェントを担当していただいた(有)エム企画九州旅行の村山みちこさんが登場した年でもあった。

以来佳き仲間、良きガイドさんに恵まれて、以来10年が経過。いまでは恒例となった宴会ショーなどなど・・・・

毎年の観光スポットの選定や宴会へのこころづかいはこれまた天の配剤とおぼしき女神様である!無くてはならない存在となった!

ながくつづくひよこ会同窓の旅の大きな要因である!感謝感激雨霰!

<全員28名+1名の集合写真・阿蘇の朝日がめにまぶしい! 撮影森田さんのカメラ2024/5/14 8:32>

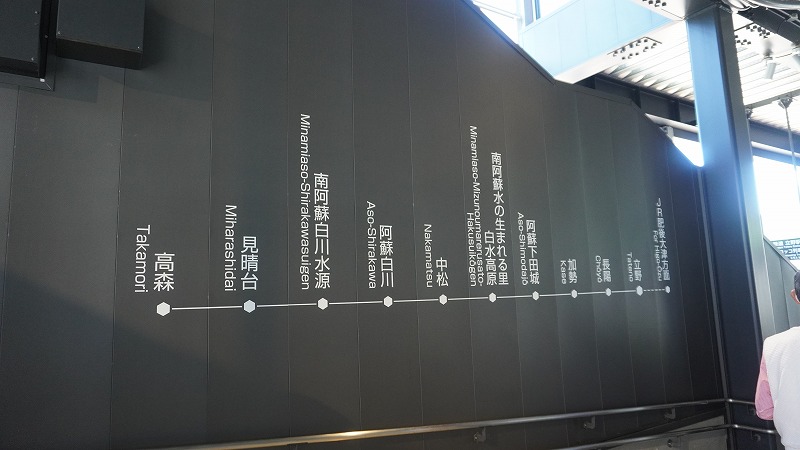

三日目の最初の訪問地は8年前の2016年4月の熊本地震の記憶をたどる。

つぎは南阿蘇鉄道の乗車体験

トロッコ列車ではなかったが雰囲気は十二分に楽しんだ。

最初の写真は宮本君のもの、構図が「青春18きっぷ」のポスターにさっくりである。さすがと感心!

間もなく立野駅に到着。

今回の旅の最後のランチは「坂本や」

阿蘇の高菜料理や馬刺しと郷土料理が満載!

谷口夫妻の縁筋にあたるとして飲み代は谷口夫妻のおごりである。素晴らしき友を誇りに思う!

そしてここで熊本チームとは別れることになる。

毎度味わう、送別の感傷シーン!

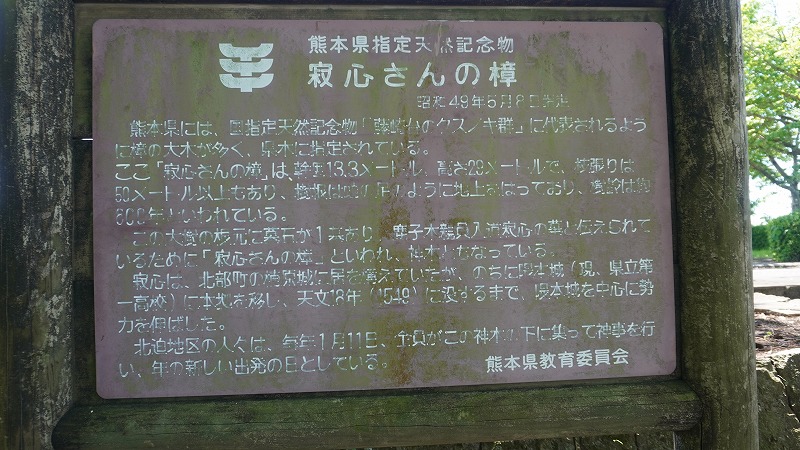

遺された一行の最後の観賞のスポットは、村山さん推薦の日本一美しい楠、寂心!

そして最終地点の新玉名駅。

予定通り全員けがも無く事故もなく無事にたどり着いた。

何よりの成功である!

<出発時の雨の中の新玉名駅とちがっては、5月の青空の中に光り輝いていた!>

こうして傘寿を寿いだ今年のひよこ旅。10年ぶりの故郷九州熊本の旅!

いたるところに昔の青春の郷愁が残っており、クマモン旅は心に残る旅となった。

そしていつもながらの元氣パワーをもっらて、また1年元気に笑って過ごしたいものである。

第二夜の宴会編をつぎに掲載します。

|

|

|

|

| 2024年5月26日(日) |

| クマモンの旅は続く~二日目(全日編)( |

天草松島温泉渚亭の朝は早い!

早朝5時前から、前夜あれほど遅くまで大騒ぎしていた元気のある有志5人は、釣に目覚める。

早起きの甲斐あって釣果あり。なんとその朝の料理として皆の食卓を飾っているではないか!

釣に行かずに寝坊した小生も、すっかりおすそ分けいただいた。ただただ太公望に感謝感謝!

<これは前夜のイセエビ>

<渚亭のまえで記念写真>

参考【21年前横島中学還暦同期会天草松島観光ホテル岬亭での集合写真>

<このあと阿蘇の観光ホテルにむかい、そこに塩山君が雪の中駆けつけてくれたのである。

塩爺の奥様のお姉さまがこの中におられる>

<通潤橋>

目をこすりながら着いたところは通潤橋。折からの農作業で通水は行われていず幻の放水シーン。

<21年前の横島中学還暦同期会の時の写真を借用:2003/2/2撮影>

<山都町にある道の駅「そよ風パーク」でランチ。

そのあとは南阿蘇の雄大な自然の中、我がバス「オリジン」はゴウゴウ轟々と進む。根子岳の奇観がジーンと胸に刺さる。

<再興なった阿蘇神社>

<途中のバスの中では塩爺差し入れのシュークリーム> ~手と胃に染み渡る~

二日目最後の訪問地は小国町の「北里柴三郎記念館」。

我が住む街伊東の大恩人として10数年にわたって顕彰してきた人物の生まれ故郷であり、郷土熊本の大偉人でもある。

新千円札に採用されることになった2019年4月からにわかに脚光浴びてきて、今年のゴールデンウィークは大にぎわいだったとか。

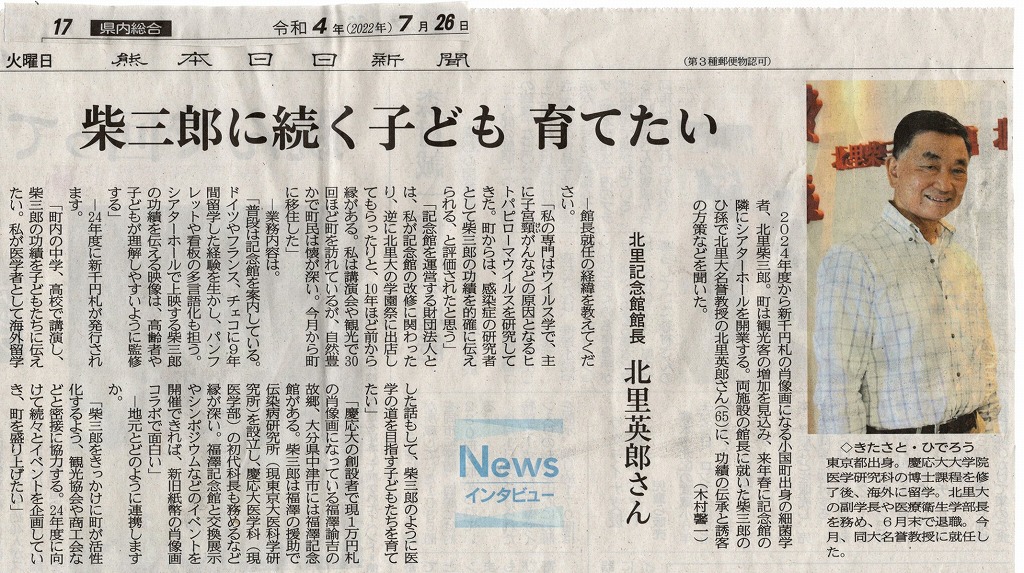

北里柴三郎の曽孫にあたる北里英郎館長には伊東での顕彰碑建立の募金活動で大変お世話になった。

<2024/1/29:柴三郎171回目の誕生日、伊東での顕彰碑除幕式:福岡より駆けつけた村松君とともに>

昨年11月村松君と一緒に訪れた際には、杖立温泉の一軒しかない食堂で館長ご夫妻と酒を飲みかわすまでのご親交を得ている。

そして今、館長から新しい命題をえて、伊東市で奔走している。

館長じきじきにバスの中でご挨拶いただいた。

いまだ東京の北里大学の名誉教授であり、65歳を期して小国の記念館の館長として第二の人生をスタートされている。

地元の熊日新聞を掲載しておこう。

<2024/5/13:バスの前で>

<大正5年【1916】柴三郎は夫人の乕(トラ)さんと記念植樹している>

<貴賓館のなかの伊東紹介>

北里柴三郎記念館:貴賓館 (JP) (matterport.com)

20件中9番目に「日本初の温泉プール(伊東)」として紹介されている。

全体のホームページも参考に・・・

北里柴三郎記念館 (s-kitazato.jp)

記念館をあとに一路今日の宿、阿蘇観光ホテルへむかう。

そこには塩爺が待っている。

|

|

|

|

| 2024年5月25日(土) |

| 小田原へ引っ越し |

|

翁媼して八十路の坂はマンションで越そうと、このほど小田原へ引っ越した。

引っ越し業者に頼んで、23日伊東の家から荷物を搬出。その後を車で追いかけたが家を出て100メートル。はたと免許証がないことに気づいた。すぐに家に引き返し家探ししたが見当たらない。引越し荷物の中に入れたようである。結局その日は翁媼2人とゴン太は伊東の家でもう一日過ごさざるを得なかった。

翌朝早く翁一人で電車で出かけ、9時半から荷物の搬入をひとり差配した。

肝心の免許証の入っていると思われる段ボール箱はなかなか搬入されず、その間やきもきしていたのだが、最後の荷物として到着した箱を、急ぎながらも恐る恐る開封した。

「あった!」

12時に作業が終了するや免許証を胸に抱えすぐに伊東にとって返し、待機していた自家用車に乗り込んで、夕方にはゴン太ともども小田原のマンションに到着。やれやれ!一日遅れの乾杯を揚げた。

傘寿後の人生最大の不覚と家族に馬鹿にされることになったが、これも笑って過ごす一つのエピソードとして、また一つ話題が増えたとして家族の間で語り継がれよう。

25日は最後の荷物となった新品の洗濯機に食器棚が納入され一応すべての荷物が勢ぞろいした。

しばらくは段ボール箱の中で過ごすことになる。

また、伊東の家のがらくた荷物の整理もやらねばならぬ。

断捨離に専念したが、中途半端となり、なにかしら断末魔のあがきに似た心境!

まだまだ断捨離の段越えの苦悶が続く。

さて、つぎの笑い話は・・・

|

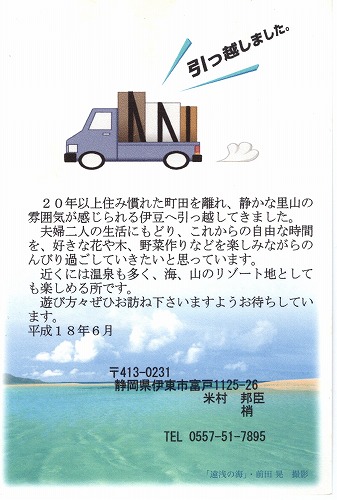

<18年前町田から伊豆・伊東に引っ越した時の挨拶状>

|

|

|

| 2024年5月22日(水) |

| クマモン旅(3)~一日目感動の夜~ |

天草松島温泉の渚亭。

最高の料理であった!こんな旨い魚料理はこれまで食ったことがない!

イセエビに車エビ、馬刺しに最高に新鮮な魚貝類!

さすが天草と感動しきり!

<昨日森田さんよりUSBで280枚を超える写真のデーターが届いた>

~スライドショーは最後にたっぷり掲載します。それまでは旅行記で我慢のほどを・・・・~

そして迎えたカラオケタイム!

ここでの感動は二組の御夫婦の何とも爽やか?肩抱きあっての仲良きデュエットの競演である。

その歴史的瞬間を動画に収めた。とくとご覧いただきたい。(期間限定)

<まずは谷口夫妻>

<そして次は大浦夫妻>

その他の方々のカラオケが霞んでしまった。それほどまでに強烈な印象のシーンであった!

八十路の坂を一緒に楽しんで生きる翁媼同期夫婦のほほえましい姿。

これまでの幾十年の苦難を共に乗り越えいまやいぶし銀に輝くその神々しさは、みんなの心に深くふか~く沁み込んでいった・・・・

|

|

|

|

| 2024年5月21日(火) |

| クマモン旅(2):一日目は雨 |

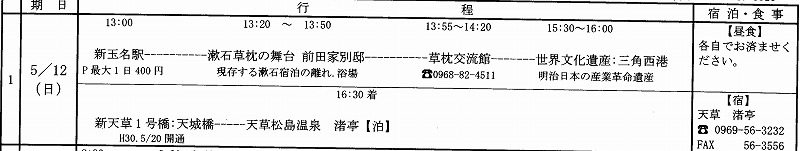

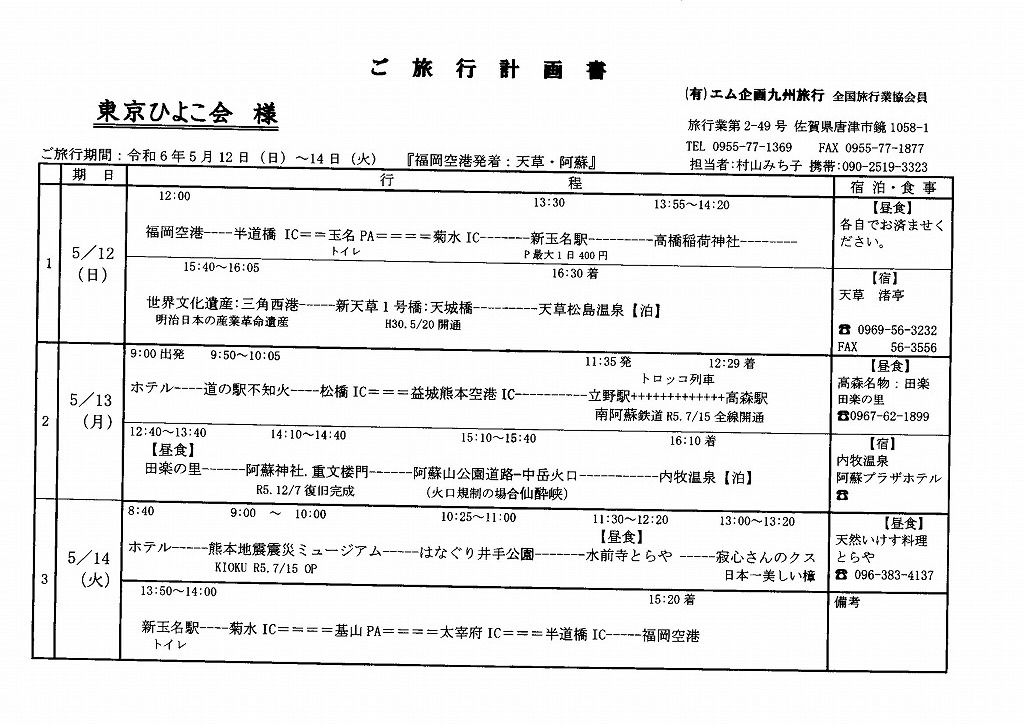

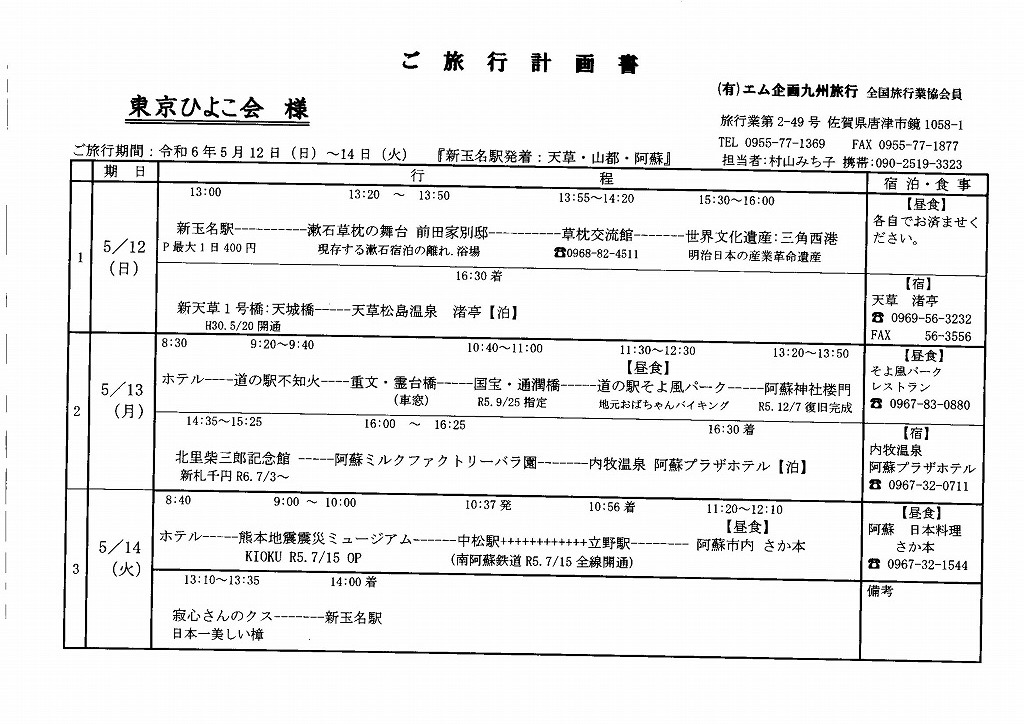

<旅程表>

【札幌から東京から京都からそして地元九州から、集う仲間が新玉名駅を13時出発】

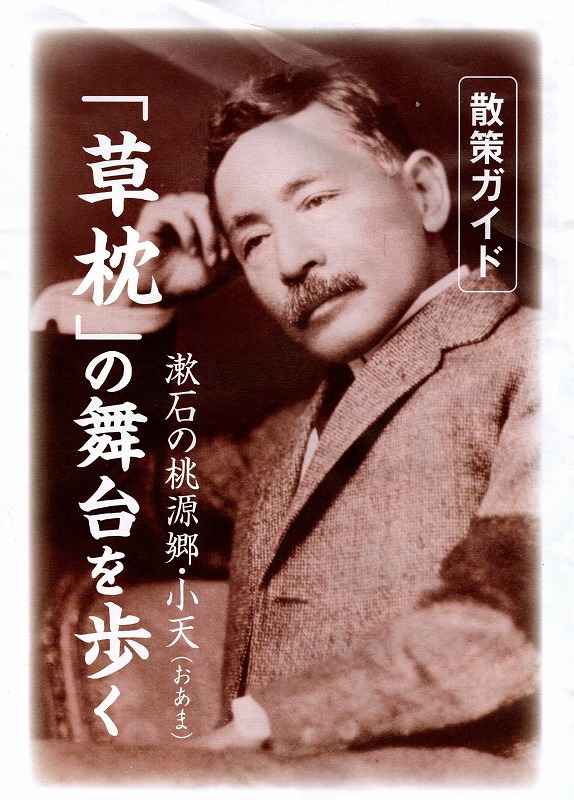

むかうは小天の「草枕」の舞台

那古井館は明治創業の温泉宿。雨降るなか傘をさして前田家別邸へ。

夏目漱石の小説「草枕」は、熊本の名士前田案山子が来客をもてなすために趣向を凝らして建てた別邸が舞台になっている。明治30年の年末、当時五高教授であった漱石がこの別邸を訪れ、逗留(滞在)した数日間の出来事をもとに、明治39年小説「草枕」を発表。前田家別邸は、敷地の段差をいかした複雑の様相の屋敷で、小説ではこの別邸が”那古井の宿”、前田家が”志保田家”として登場、小天を”那古井”という架空の地名で表している。(パンフレットより)

~山路(やまみち)を登りながら、こう考えた。知に働けば角が立つ。情に掉させば流される。

意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。~

そして峠の茶屋では

~「おい」と声を掛けたが返事がない」~

などを思い出しながら、雨の中、前田邸を見学する。

<下記写真:森田さん撮影>

つぎに向かったのは「草枕交流館」。

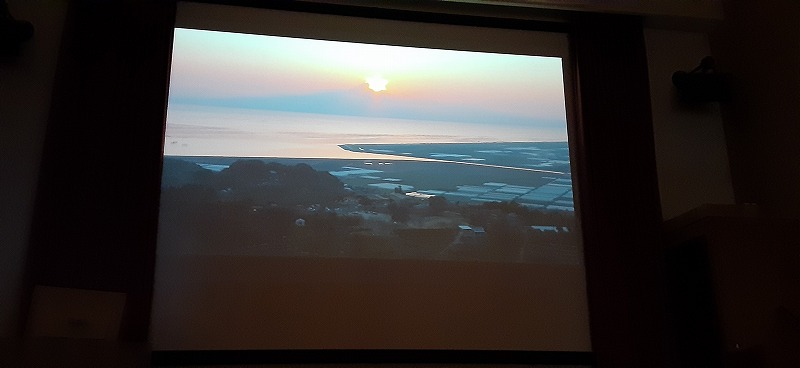

天気が良かったら雲仙岳や横島干拓地が望めるのだが、残念! 撮っておきの写真を用意しよう。

まずはわが実家から見た一の岳(金峰山:665m)・二の岳(熊野岳:685m)・三の岳(682m)

次は二の岳より見た雲仙岳・横島干拓地(わが実家が中央に位置する)他の登山家のブログより拝借。

次の予定地は世界遺産の三角西港。レトロな建物にデコポンを見るだけのトイレ休憩。

天草五橋を渡り今日の宿の「渚亭」をめざす。

むかしむかし、子どもの時に食べたおいしい大矢野のからいもを思い出しながら・・・・

ついでに♪南海の美少年を♪を口ずさむ・・・橋幸夫「南海の美少年」 (youtube.com)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

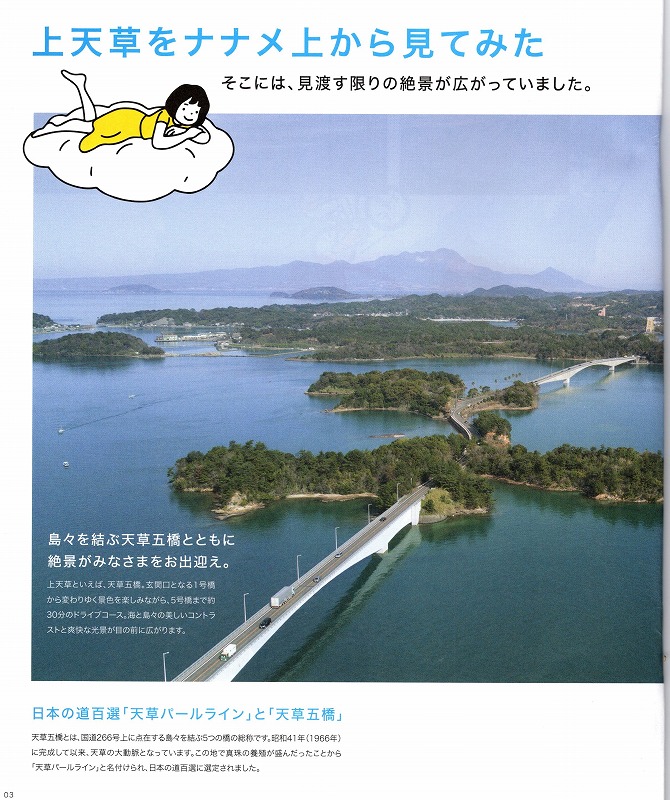

まずは上天草の観光パンフレットから

一口メモ:上天草市:ウィキペディア:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E5%A4%A9%E8%8D%89%E5%B8%82

<天草四橋の航空写真>

昭和41年に完成した「天草五橋」は、九州本土と天草諸島をつなぐ橋。

「天草五橋」とは国道266号上に点在する島々を結ぶ5つの橋の総称。

この地で真珠の養殖が盛んだったことから、「天草パールライン」と名付けられ、「日本の道百選」に選定されている。

向こうの山は雲仙岳。意外に近く見える。雨中でも目をつぶればいつも見る雲仙岳ではない絶景が拡がっている・・・

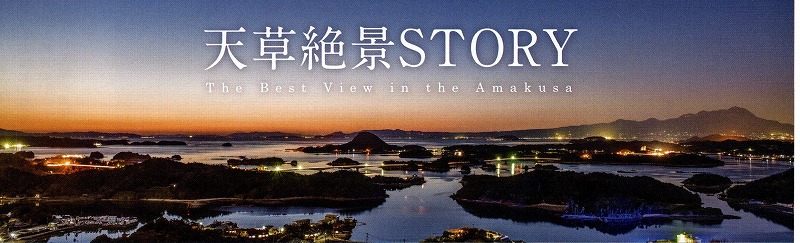

さらには夜の景色もロマンチックである・・・

そして日本三大松島といわれるのだが、天草松島海岸の絶景は仙台松島を凌ぐとは

札幌在住で世界を跳び歩いた元日航マンの中田君の弁。

来年の旅は東北の旅!たのしみが増えた!

|

|

|

|

|

|

| 2024年5月20日(月) |

| 掲示板・幻の投稿記事発見! |

小田原への引っ越し作業中である。

過去のほとんどの資料を捨てるつもりで断捨離の真っ最中に、棚の奥から貴重な資料が出てきた。

ひよこ会ホームページ開設当初の「掲示板」への投稿である。

「これは奇跡か?」

あれほどパソコンのなかを検索しプロバイダーにもお願いして探したのに消滅してしまっていた記事である。

なんとコピーしてファイルに綴じていたのである。その几帳面な性格にはわれながら頭が下がる。

でも待てよ?

今回新発見した記事は53ページにもなる。その最初の投稿は、2004年7月26日福薗さんの「暑中お見舞い申し上げます」であった。

ホームページの開設が2004年4月28日。3カ月の空白がある。

この間何も投稿がなかったとは考えにくい。それに過去にまとめた総投稿数にはまだ不足する。

やはり一番最初の3ヵ月の投稿記事はあったはずであり、いまとなっては諦め無ければならないだろう。

でもこの記事がこれだけ残っていたことだけでも充分ではなかろうか。

そう自分に言い聞かせているところである。

几帳面な性格の中にもボケがある。これまた人間として愛すべきものであろうか!

掲示板投稿記事のほかに、伊豆下田旅行、熊野古道巡礼の旅、玉高3年9組2007クラス会(恩師荒木先生を囲む)のアルバムが出てきた。

今回発見の記事はPDFにして「東京ひよ会アーカイブス」に追加保存する。

|

|

|

|

|

|

| 2024年5月18日(土) |

| 傘寿同期会(3) |

|

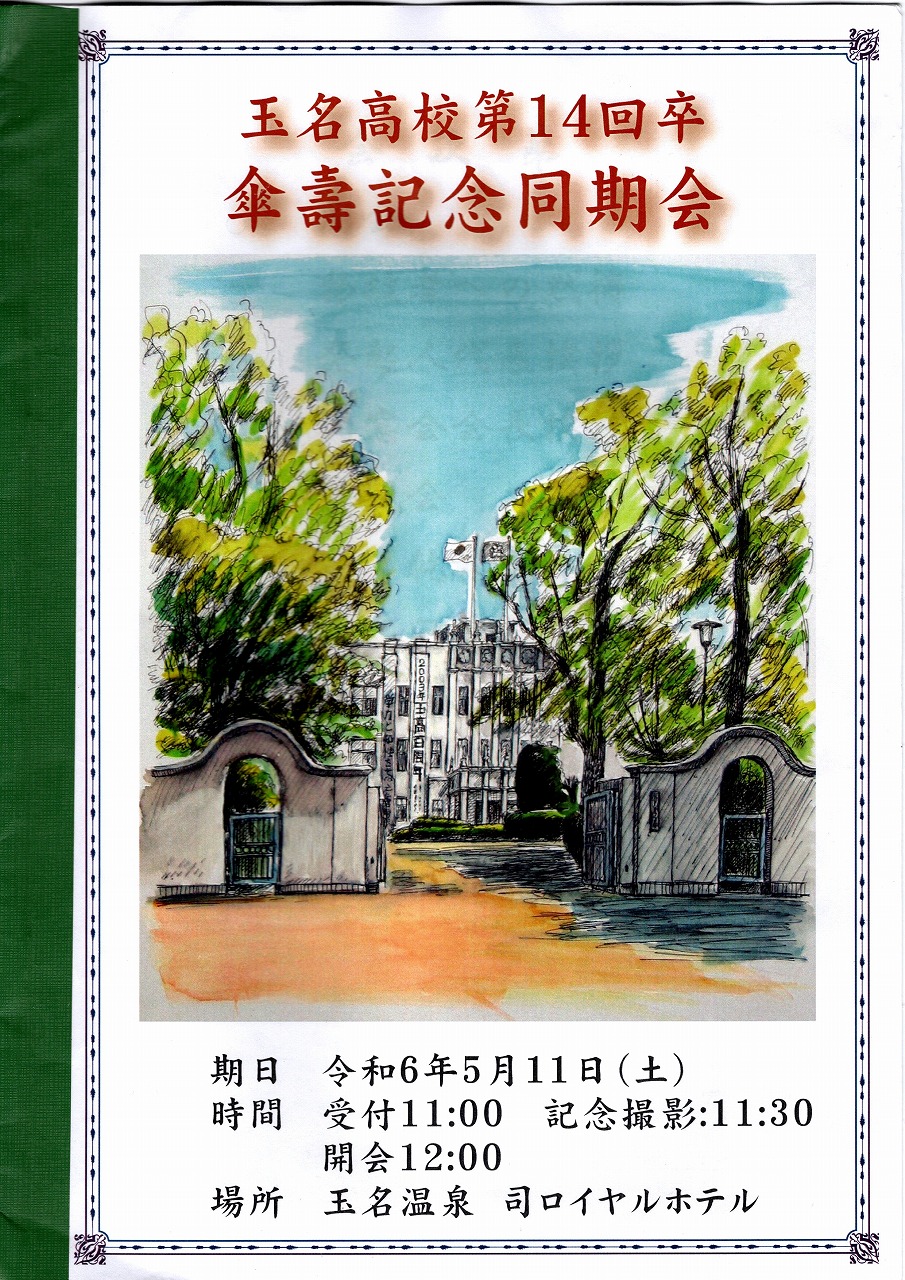

予定通り11時30分の記念撮影で始まった。

参加者66名、前回の5年前の喜寿の時には90名近くが参集したという。

<玉高同窓会岡田会長【10学年下】を中心に、集いし66名の傘寿を祝う翁(おきな)と媼(おうな)>~ 男の老人を「翁」、女の老人を「嫗(おうな)」~

|

|

幹事代表の挨拶で今回で全体同期会は最後となるという。8年後の米寿を目指して再会【再開】を期待したい。

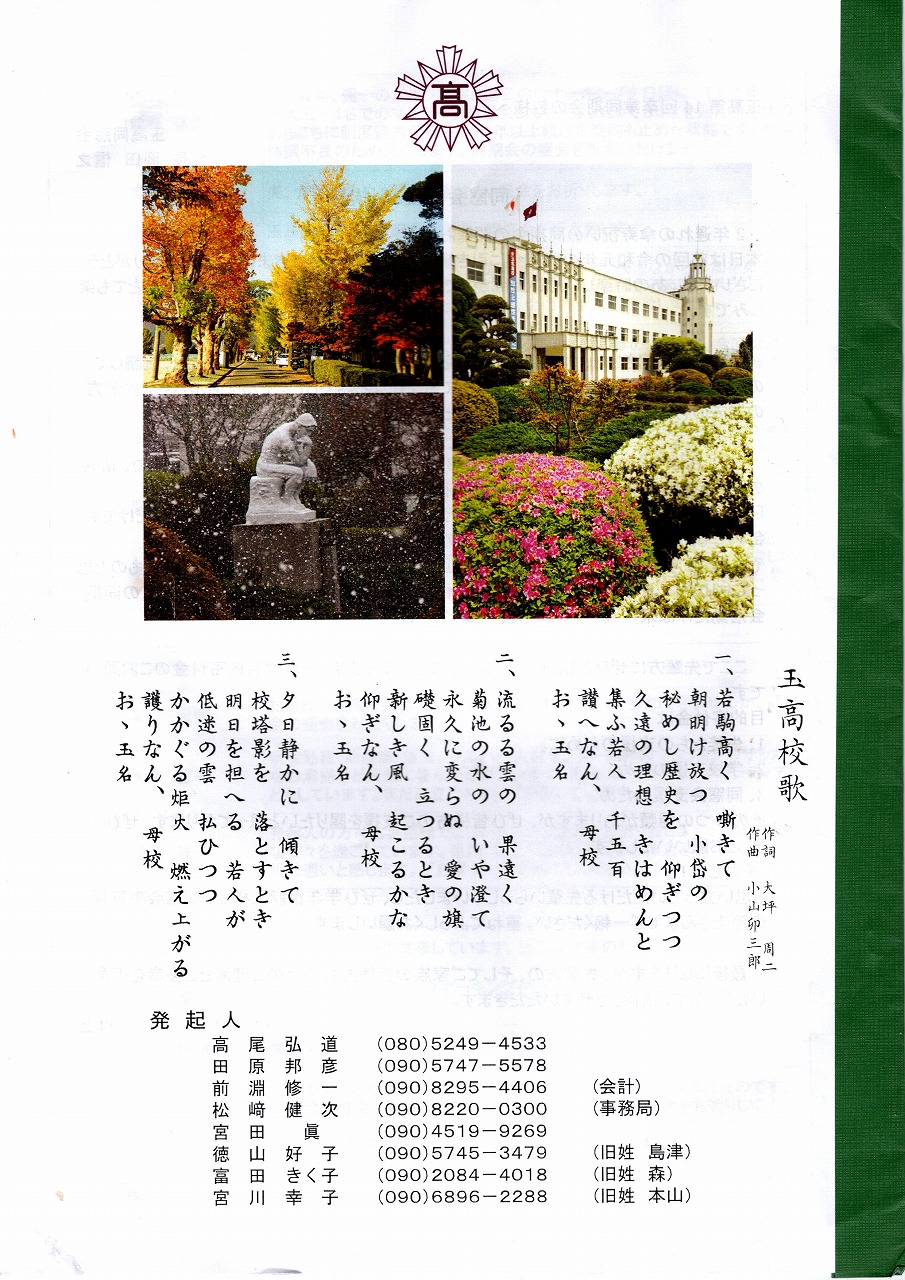

校歌斉唱の指揮は岩村徹くん。動画で観てみよう。

~削除~

万歳三唱は北海道札幌から駆けつけた中田英夫くん。動画で観てみよう。

~削除~

最後に幹事一同の挨拶があった。

長い間ご苦労様でした。

ありがとうございました!

幹事(発起人)<敬称略>

高尾博道・田原邦彦・前淵修一・松崎健次・宮田眞

徳山好子(島津)・富田きく子(森)・宮川幸子(本山)

そしてもう一人はひよこ会会長塩山捷一

松崎君が田原君の陰になっているので、松崎君が写っている写真をもう一枚。

|

|

| 2024年5月17日(金) |

| 傘寿同期会(2)~パンフレット |

パンフレットが素晴らしい!

いま手元に5回分のパンフレットがある。残念ながら還暦の時のものはない。だれか保存していてくれればありがたい。

<過去の同期会パンフレット>

0)平成15年(2003) 還暦 無

1)平成19年(2007)

2)平成24年(2012) 古希

3)平成28年(2016)

4)令和元年(2019) 喜寿

5)令和6年(2024) 傘寿

以下その表紙を掲載。素晴らしい心のこもったパンフレットの変遷をとくとご覧いただきたい。ある事に気が付く。細かい配慮に感謝感激!

<1)平成19年> <2)平成24年:古希>

<3)平成28年(2016)> <4)令和元年(2019):喜寿>

<5)令和6年(2024):傘寿>

|

|

|

|

| 2024年5月16日(木) |

| 傘寿同期会 |

|

玉名温泉司ロイヤルホテルで開かれた傘寿記念同期会での3人との語らい。

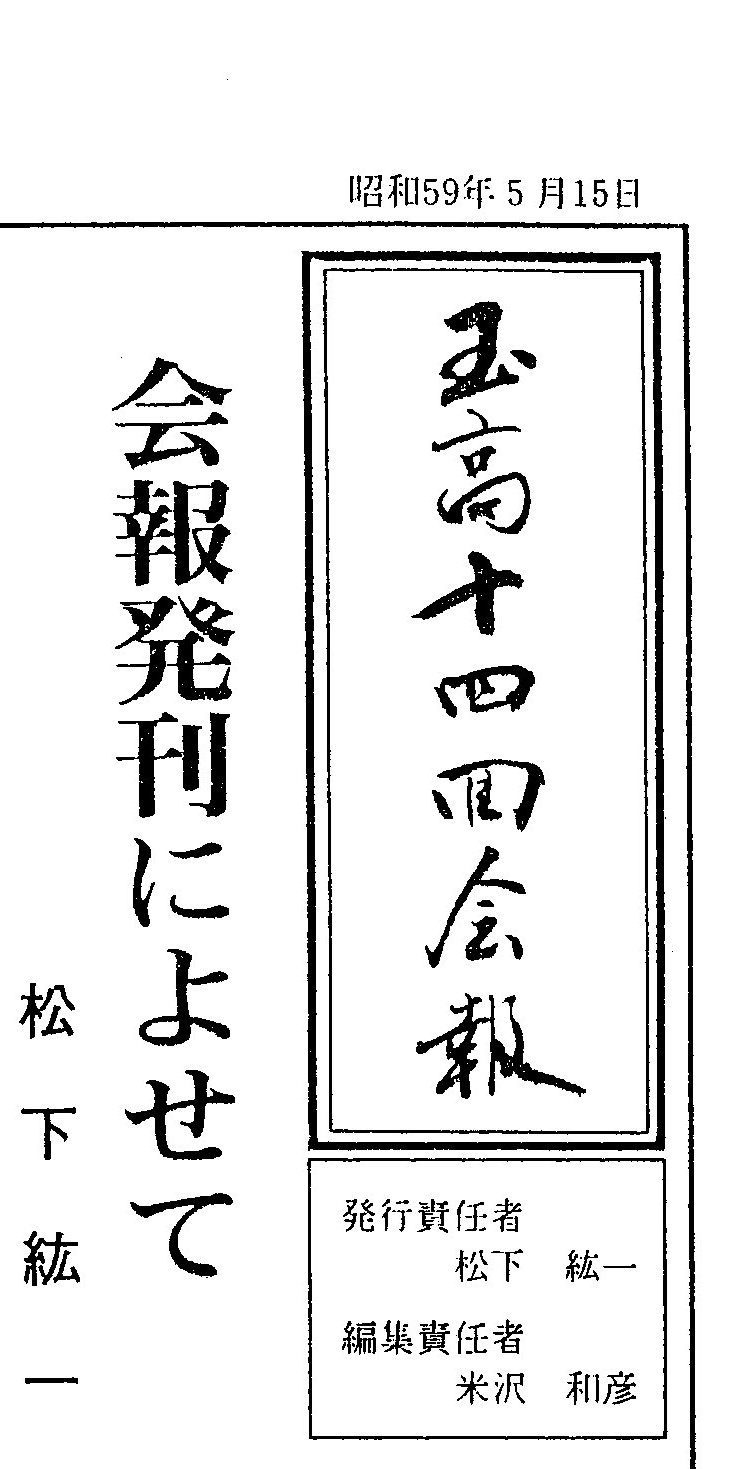

1)米澤和彦くんからの教え

2)堀部(高田)洋二くんと語らう

3)岩村(小篠)徹くんとの語らい

1)まずは米澤くんからの教え

40年前に発行された「14回生会報」(玉高14回会報:第一号)について、その題字は恩師米澤先生の揮毫によるとの事実を教えてもらった。どおりで、玉高十四回(囬)会報の回が旧漢字の囬(パソコンで検索しても載っていない字)を使ってあり、相当古い世代の人だと思っていたが、米澤くんの父である恩師米澤先生なのかと合点がいった次第である。

もう一つは発行印刷を全面的に協力支援したのが辛島哲也くんの経営する花園印刷だったという。辛島君は欠席していたが、早く第一線に復帰することをねがわずにはいられない。

~会報は5月9日の欄で掲載している~

さらに彼から教わったことは、断捨離の覚悟である。

2年ほど前に奥様に先立たれ、近くの娘さんところで一緒に住まうことになり、娘さんから言われた言葉「茶碗と布団のみ持ってくること。それ以外はすべて断捨離してね」。

そこで今まで住んでいた家屋敷を取壊し更地にした土地を売却して娘さん宅に身を寄せたとのこと。これまでのキャリアを一切捨てての身一つでの再出発。断捨離の覚悟のほどを教えてもらった。小生も小田原シニアマンションへの引っ越しを準備中。相当の覚悟で断捨離を進めなければと身が引き締まる思いで彼からの教えを諄々と聴いた。

2)つぎに堀部くんと語らう

21年前の2003年、玉高100周年のときの想い出を語り合った。

在京玉高会の年次総会に堀部君が現職玉高校長として上京し来賓として出席した時、在京の同期生は誇りに感じ大歓待をした。

その思い出を写真アルバムとして東京ひよこ会のホームページに載せている。肝心かなめの主人公が見てくれてほしいなと思っていたので、メールアドレスをメモしてもらった。ところが酔っぱらってしまってどこかに無くしてしまったのでかすかな記憶をたよりにメールしたらつながった。そうして今は彼も楽しんで懐かしくアルバムを見てくれている。

~以下そのメール交信をコピーしておこう~

(1)堀部洋二様

先日は久し振りにお話ができ喜んでおります。

メールのメモをなくしましたので記憶で送付します。

5/15

米村邦臣

2)米村邦臣様

メール、ありがとうございます。

記憶力、すごい!

間違いなくメール届きました。

ところで、同期会の後、みなさん阿蘇かな、天草かな、

旅行をされると伺ってましたが、いかがでしたか?

私は、キツくなってきたので、近所に借りていた畑も

今年からやめにして、もっぱら庭の草取りに頑張っています。

5月15日 堀部 洋二

3)堀部洋二様>

よかった!正しいメールアドレスで!

それでは、東京ひよこ会のホームページのURLアドレスを送付します。

まずは試みてください。

http://hiyokokai.my.coocan.jp/index.html

パスワードはすべて「1500」の数字となっております。

そして面倒くさければ下記のアドレスクリックしてください。

直接、在京玉高会100周年記念のページにアクセスできます。

http://hiyokokai.my.coocan.jp/newpage99.htm

5/15

米村邦臣

ラインに入ってあれば27名で楽しんでる仲間とお互いに情報交換できます。

旅の状況も逐一ライブで更新し合っています。

4)米村邦臣様

こんばんは。

色々情報送っていただきありがとうございました。

東京ひよこ会のホームページ、早速見ました。百周年も懐かしく思い出しています。

東京で、皆さんが楽しく交流を深めておられるのを心強くまた羨ましくも感じました。

これからも、ホームページを通じて皆さんの様子を知りたいと思います。

皆さんに、よろしくお伝えください。時々、メールしたいと思います。

5月15日 堀部洋二

3)そして岩村くんとの語らい

彼の自分史『多逢聖因―わが道―』(平成18年【2006】発行)をなぜだかわたしは持っている。

私は平成16年【2004】4月会社を定年退職し、地元の市民講座・「エッセーで綴る自分史」を受講して4年ほどかけて自分史を書き上げたのであるが、彼の本の印刷を担当した花園印刷の辛島哲也くんから誰かの手に渡ったものが私のもとにたどり着いたものと思える。彼の自分史は立派な本になり、私のものは未だパソコンに保存されたままである。

憧れに似た気もちで彼の本を大事に保存していたものと思い、いつかそのことを直接本人に言いたいものだと思っていたのであるが、傘寿の最後の同期会でその念願がかなったのである。不思議な因縁を感じて岩村君と話し合う。

まずはタイトルが気に入った。安岡正篤氏の言葉に「縁尋機妙 多逢聖因(えんじんきみょう たほうしょういん」がある。

○縁尋機妙(えんじんきみょう)

良い縁がさらに良い縁を尋ねて発展してゆく様は誠に妙なるものがある。

○多逢聖因(たほうしょういん)

いい人に交わっていると良い結果に恵まれる

岩村くんは本の終わりに次のように書いている。

~さて、この本を書きながら、改めて、いろんな方々との出会いのお陰で今日の自分があることを感じる。感謝の気持ちで一杯である。『人生は出会いだ』という言葉があるけれど、出会いが違っていれば、また違った人生を歩むことになったことであろう。しかし、私は、これまでの出会いに感謝こそすれ不満はない。これが私の人生そのものだからである。

私の人生はもう終わったわけではない。まだまだ二十年ほどは予定できそうである。これからどんな生き方をするのか、まだはっきりとした目標はないが、平凡で淡々とした生活の中で、心ときめくものを求めて生きていきたい。感謝。感謝。~【このとき岩村君は62歳と6か月余】

。

|

|

|

|

| 2024年5月15日(水) |

| 最高だったクマモン旅! |

|

2024年、令和6年、平成では36年、昭和では99年の「今年のひよこ会の旅」も終わった!

まずはけが人も無く全員が無事に帰り着いたことが最大の成功である!(SAASとむかしは言ったものだ:Safely Arrived As Schedule)

そしてすばらしい感動を与えてくれた旅、今回もまた最高のものとなった!

今その楽しかった旅の余燼に浸っている。

いつだったかも楽しい旅が終わった翌日には雨が降っていた。

寂寥感や無常感や、満足感やらなにやらごちゃまぜの不思議な気もちでおおわれている。

今日も雨の音が屋根や窓を打つ。心に沁み込んでくる・・・・

ラインでは皆さんが投稿し合ってその余韻を楽しんでいる。

このHP日記では順を追って少し時間をかけて少しだけ詳しく書いていこう。一方的独断的ではあるが・・・

ただ残念なことにスマホが老齢化して途中で使えなくなってしまった。肝心な写真が手元になく、スライドショーもアップできないかもししれないが、

皆さんの写真やパンフレットをスキャンして補完していくことにしよう。

まずは本家本元の同期会。

今回が最後の同期会にしますと幹事(発起人)が挨拶した。

それも立派なおしまい方(幕引き)かもしれないが、必ず4年後にはまたやりましょうと言う声がほうぼうからおこりますよ、

その節にはお世話役を快く引き受けてくださいよ、と伝えておいた。

まずは今回のパンフレットを掲載しよう。

|

|

|

|

| 2024年5月9日(木) |

| いよいよ明日九州へ旅立つ! ひよこ会発足45年、東京支部発会して40年、その歴史をふりかえって! |

|

|

|

|

|

| 2024年5月2日(木) |

| みちのくさくら紀行の思い出シーン |

懐かしきその情景は弘南バスのバスガイドさん。

美人のレベルを教えてくれた。

佳人麗人美人からさいごの1円玉美人まで。

笑うことの大切さを真から教えてくれてありがとう!

最初の登場写真は5月1日午前8:39

<弘南バスがお出迎え>

<最初の案内地:芦野公園・太宰治文学碑>

ねぶた館まで案内してくれた五所川原の乙女軍にさよならする。(11:30)

<大ちゃんまたね!>

途中酸ヶ湯温泉、睡蓮沼を経由し奥入瀬・十和田湖へ向かう。

やっと登場いただいたガイドさん、十和田湖湖畔:乙女の銅像(17:05)

もういちど振り返る「乙女の像」・・・そして思わずガイドさん口にした迷文句・・・

そして十和田湖を見下ろす展望台での集合写真(17:45)

そして次は東北・仙台美人の登場である。

二泊目の「大湯温泉ホテル鹿角」から合流。(2004/5/2・9:19撮影)

定期路線バス利用・・・岩木山に見送られ一路盛岡へ

<途中大渋滞:動かぬバスを降り走ってトイレに駆けつけた>

<ほっと一安心>

そしてノンちゃんと一緒に食べたわんこそば

一番食った欲深男の大食漢!

|

|

|

|

| 2024年5月1日(水) |

| 5月の薫風!はや夏模様! |

|

|

|

| 2024年4月30日(火) |

| アブダビ通信 |

|

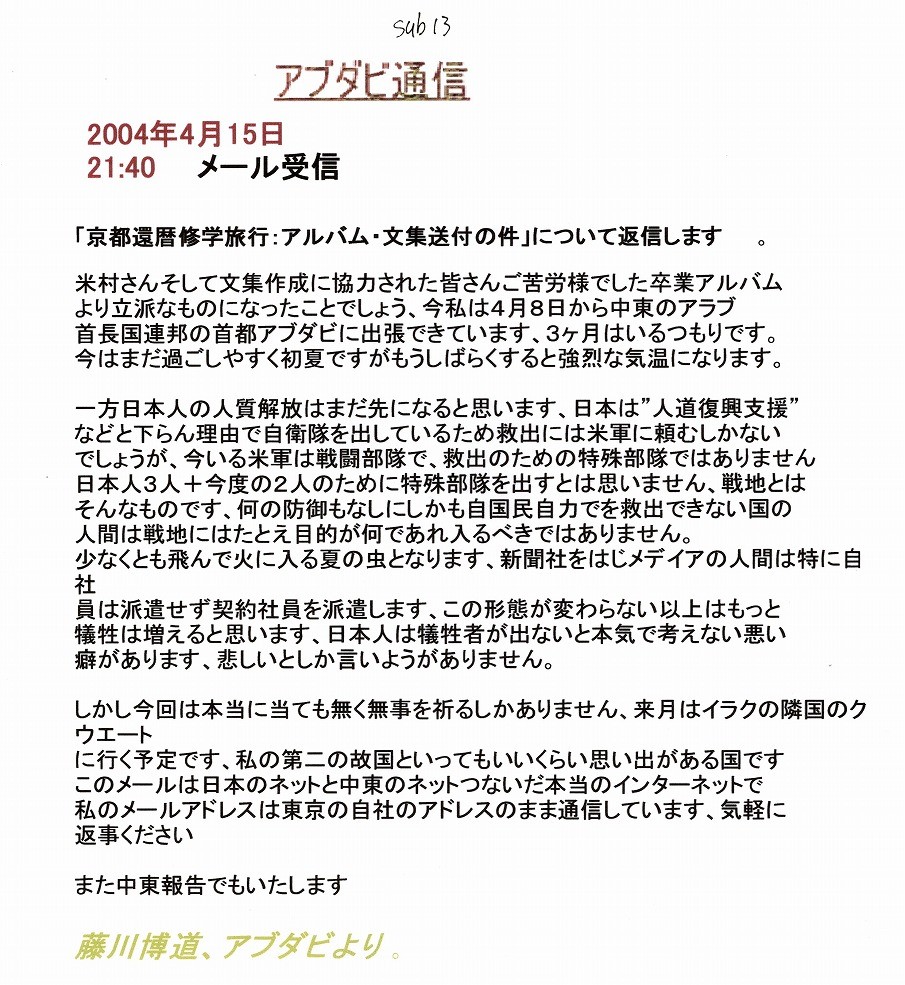

藤川君からのアブダビからの便り!(このあとアラビアのローレンスと愛称されることになる)

最初の便りは2004年4月15日。これから「アブダビ通信」が始まることになったのである。

「京都還暦修学旅行:アルバム・文集送付の件」について返信します。

これを最初として、アブダビ通信が始まるのだが、残念ながら、データが消失して全部を見ることができない。

ただ、1年後の2005/4/2~2006/12/25の期間の分がいま「東京ひよこ会のアーカイブス」に保存されているので参照できる。

直接リンクしておこう。「中東通信」として記録保存されている。

http://hiyokokai.my.coocan.jp/subka20061226.html

|

|

|

|

| 2024年4月29日(月) |

| タイムスリップ、20年前の今日へ |

|

2004年4月29日

昨日は徹夜してひよこ会のホームぺージを立ち上げた。そしてメールで開設の報告をしたところ、お祝いのメーッセージが届いた。

管理人Web日記に掲載したのでとくとご参照あれ!

メール交信録にもメールが届いている。その交信状況をアップしてみよう。

そして今日は福岡から村松君が我が家に駆けつけて、ホームページ開設を祝って2人で祝杯を揚げた。

その最中にアブダビに出張中の藤川君から国際電話。大いに盛り上がり、飲み過ぎてしまい翌朝は二日酔いとなるのだが・・・・

とまれホームページの開設を大いに喜んだ。

明日はアブダビ通信のはじまりの状況を掲載しよう。

|

|

|

|

| 2024年4月28日(日) |

| 今日はHP開設20年目! |

|

おもえば遠くへ来たもんだ・・・♪・・・

20年間もこのホームページが続いてきたことに大いなる感動を覚えるとともに、あらためてひよこ会の皆さんに感謝したいとおもいます。

皆さん一人一人の協力や支援がなければここまで歩んでこれなかったと思います。

あ・り・が・と・う!

そして同時に同期の皆さんを誇りを感じます!

いま引っ越し準備で断捨離を実行中!

そして奇跡が起こりました。なんと諦めていたこのHPの立ち上げの時のデータがコピーされていたのです。

そのファイルを相方(愛方ともいう)が、こんなもん出て来たよと云って棚の隅から引っ張り出してきました。

パソコンにはデータが消滅していくら探してもあがいても出てこなかった管理人日記や掲示板の初稿が1枚目のみコピーされ保存されていたのです。やったあ!と快哉を叫びました。やはりアナログも大事です!

それをじっくり眺めると20年前のホームページを作成した前後のことが思い出されてきました。

とりあえずは全ページ30枚ほどをPDFにして、アーカイブスに掲載しました。

この管理人日記では興味ある部分を解説しながらしばらくの間一日一日楽しんで掲載していきます。

まずはホームページの鑑のページ

いろいろ趣向を凝らしています。

思い出の運動会のカットは「ピラミッド」。写真は卒業アルバムから白亜の殿堂。

中味を見るにはアクセスコードが必要で、だれがアクセスしたかを出席簿で確認することができるようになっています。いちおう個人情報の管理にも配慮して作成されていました。

さらには訪問者の数が把握できるカウント計も設置。これはアップ前の原稿ですので今はゼロ。

そしてやはり目玉となった「連絡・掲示板」と「管理人のWeb日記」が当初から設けられています。

おいおい解説していきたいと思いますが、きょうは一つだけコピーしておきます。

村松君が我が町田(その当時の住まい)の自宅を訪れていたのです。そしてその時にこれまたタイミングよくアブダビに出張していた藤川君から国際電話がかかってきたことです。そんなこんなを思い出しながら・・・

まずはWeb日記でホームページ開設の快哉を叫ぶところからアップしよう。

<管理人のWeb日記より>

|

|

|

|

| 2024年4月27日(土) |

| みどり摘みとミニミニ講話 |

庭の池の傍に鎮座する松の木。みどり摘みは毎年4月の恒例行事である。

今年は4月25日に思い立って26日の二日かかって「みどり摘み」を終えた。

実施中と実施後の2枚をアップしよう。

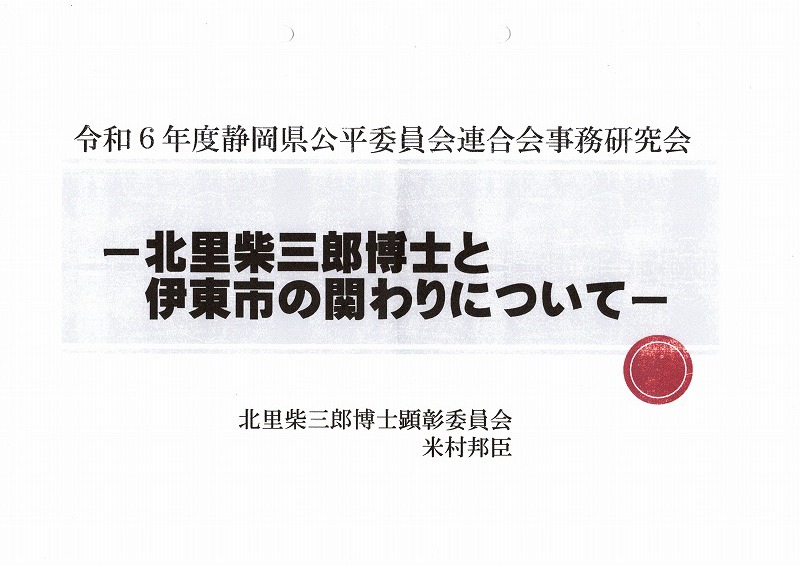

みどり摘みとは何の関係もないが、4月24日に伊東での最後の公式行事となった「ミニミニ講話」を行った。

その記録を別のブログに書いているのでコピペしておこう。

ミニミニ講話

本来であれば40人ほどの聴衆の前で講演するところであったが、静岡県の県知事さんのおかげか所為(せい)かで中止となり、代わりに開いたのが6人ほどを対象にしたミニミニ講話である。

パワーポイント50枚ほどを仕上げて会場に臨んだが、いかんせんインターネットが通じていない会場で、手持ちの資料のみでのごまかし的な話の内容になったが、これまでの伊東18年間の思いや、北里柴三郎顕彰事業5年間の集大成の思いのたけを熱っぽく情熱的に素地のまんまで語った。すこしはその熱き思いが伝わってくれたらありがたいと思いながら、最後の講演をおえた。達成感というより、無常感・寂寥感、はたまた不完全燃焼なる忸怩たる思いが交錯することとなった。が時間が経過してみれば、大満足の思いが沸々と沸き起こっている!

パワーポイントの最初と最後の2ページをアップしてみよう。

|

|

|

|

|

| 2024年4月26日(金) |

| 久しぶりのお上りさんで童心に帰る! |

先週の土曜日、横島中学の同窓会で東京駅まで出かけて行った。

途中の電車もインバウンド客の人々で一杯、そして東京駅に着いたら大混雑。

そんななかで1階のコンコースでは行列が生じている。

長蛇の列。

なにかを売っているのであろうかと思って横目で見ながら、もの好きもいるもんだと思い改札を出た。

集合場所の丸の内南側にて9名の元横島中学生に出会った。

みんな80歳!

恒例となっている東京駅での集合写真を他の人に撮ってもらった。

やがて11:30開店の昼食会場に到着。

座ったとたんある女性が得意そうに持ち出したのが行列に並んでゲットしたという「NYチーズ菓子」である。

その執念と若さに感激しておいしくいただいた。

11:30から約3時間、時間ですよと追い出されるまで精いっぱい楽しんだ。

田舎弁が飛び交い、おもけに携帯で田舎にいる同窓生3人と声の交換も行う。

いつものことながら心安らぐ、元気がよみがえるひと時である。

店を出たところに「はとバス」。多くの外人さんが二階建てオープンスカイを楽しんでいた。

その後三菱村を散策。

世話役はむかしこのあたりの三菱銀行で勤務していたという。その高層ビルをバックに記念写真を撮ってあげた。

約1時間のぶらぶら懇談同窓会!別れ難く、話が尽きない。

でも喫茶店はない。立ち歩きながらのおしゃべりタイムは続く・・・。

次回は小田原でやろうじゃないかということになったが・・・

このメンバーで伊東のわが町には2度も同窓会旅行に来てくれている。きっと小田原にも何度かきてくれることだろう!

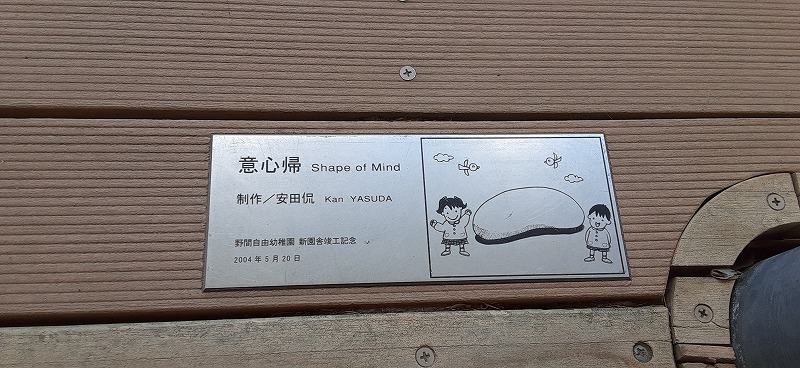

三菱村である芸術作品に出合った。写真をアップしておこう。

同じ作品を伊東の野間自由幼稚園の園内でもこの3月に鑑賞したばかりであったので不思議な縁を感じた。

しかもそのタイトルが「意心帰」。わたしには「童心帰」に思えた!

<伊東・野間自由幼稚園の作品>

|

|

|

|

|

|

| 2024年4月19日(金) |

| 季節の便り~穀雨~ |

米村 邦臣 様

能登半島地震に続き、この度の愛媛、高知での地震・・・

米村 邦臣 様、またお知り合いの方々に被害のない事を

心よりお祈り申し上げます。

柔らかな新芽が顔を出し、新緑の美しい季節になりました。

『致知』5月号の特集「倦まず 弛まず」を目にして、

コツコツ休むことなく続けることの大切さを感じていた時、

ふと目にした坂村真民先生の「所思」という詩が

心に響いてきました。

日本の山林に自生する珍しい花、「キンラン」「ギンラン」の

可憐な姿をご覧いただき、ほんの少しでも心安らぐひとときを

お過ごしいただければと・・・

https://www2.chichi.co.jp/t?r=AAACTXFVT9qp7Lne2JeHDJQpJkhU0ZGHE00ayg

致知出版社 小笠原節子

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

<現存する天守閣を有する12のお城>

1)弘前城、2)松本城、3)丸岡城、4)犬山城、5)彦根城、6)姫路城、

7)松江城、8)備中松山城、9)丸亀城、10)松山城、11)宇和島城、12)高知城

お城マニアにはどの城がどれかはわかるであろう。 |

愛媛高知地震発生!

まさに3週間前には、今回地震発生した地域をドライブしていたのだ。

その際、なにか地域の神様の逆鱗に触れた行いでもやったのだろうか?なまずのご機嫌を損じたのではあるまいかと心配している。

美しい詩の国四国。おもてなしを大事にお遍路さんを温かく受け入れてくれる四国。

被害の軽からんことを祈る!

<春爛漫の四国の城・三ヶ城>

<伊予大洲城:2024/3/31/6:55撮影>

<宇和島城:2024/3/31/10:21撮影>

<高知城:2024/4/2/10:18撮影>

|

・ |

|

| 2024年4月16日(火) |

| 熊本地震から8年! |

8年前の今日、二度目の地震(本震)により大きな被害を受けた郷土熊本。

被災された方々に遅まきながらこころからお見舞い申し上げたい。

まさか本震と思った揺れの後にそれを上回る本震がやってくるとは、これまでの常識を超えて、自然災害の恐ろしさを痛切に教えてくれることになった。

あれから8年、復興への道は険しくとも確実に一歩一歩前進している。

今年の正月に起こった能登地震災害の被害状況を見てもわかるが、実際被害に遭った方々の復興への道のりはたいへんなことで筆舌に尽くしがたいものであろう。かさねてそのご苦労に敬意を表したい!

みんな頑張れ!

【注】熊本地震 は、観測史上初めて、同一地域において震度 7 の地震がわずか 28 時間の間に 2 度発生。 後に「前震」となった地震は平成

28 年 4 月 14 日(木)午後 9 時 26 分。 余震と思った「本震」 は4 月 16 日(土)午前1時 25 分に発生した。

|

<復興なった熊本城天守閣>

詳しくは公式ホームページで。https://castle.kumamoto-guide.jp/

熊本城の復興にあと何年かかるのでしょうか?

これまでに、天守閣と長塀の復旧は済み、復旧はおよそ2割ほどの進捗状況です。 ただ、去年、計画の見直しが行われ、当初20年かかるとされていた工期が15年延長となり、2052年度までかかる見通しとなりました。2023/04/12 HPより

これも遅まきながら、本日寄付を行い「復興城主」となった。

平成22年度には一口城主になっており、寄付者の名前が掲示されていた。

【静岡県】

|

|

|

| 2024年4月15日(月) |

| 伊東移住18年目の決断! |

今日4月15日は伊東に移住して18年目になる記念日である。

60の定年と同時に土地を購入し2年間の設計期間を得て、やっとの思いで完成・竣工させた山小屋風の木の家。

前の家を売却して明け渡したのが3月30日。それから2週間余りを富田君の南箱根の別荘を貸してもらって新居の完成を待つ。そして迎えた4月15日。

がらんどうの居間でとりあえずの乾杯をして第2の人生を背水の陣でスタートさせたのだった。

終の棲家として「林住期」を過ごし、この地で臨終を迎えると想定していたのだが・・・

人生はわからない!

80を迎えこの家を捨て小田原のマンションに引っ越しすることにした。

人生の最終ステージである「遊行期」を、楽して遊びながら生きていく事を夢見て、最後の決断である。

5月下旬の引っ越しを予定し、これから断捨離を行じる。

過ぎし伊東の18年、積もり積もった思い出の書類、今呆然と立ち尽くし、何から捨てていいのか見当もつかない。楽しんで林住期の最後を雑草苑・薄白頭庵主として過ごしていこう。

あたらしい小田原での挑戦が待っている!

<今現在の庭 2024/4/14撮影>

|

<小田原マンションから見た日の出>

|

|

|

|

|

|

|

| 2024年4月8日(月) |

| 平山郁夫記念館再訪と小山力さんの思い出! |

ひよこ会の2009年5月の四国旅行で訪れたしまなみ海道・生口島にある「平山郁夫美術館」を、15年ぶりに再訪した。

あのときには小山力さんの計らいで、防衛大学同期の平山郁夫氏の弟さんに熱烈歓迎していただき、貴重な資料やご本を全員にいただいた感激の楽しい思い出がある。

今回はゴン太と一緒なので訪れる予定ではなかったが、西の日光と謳われている耕三寺を訪れることにしたのだが、なんとその駐車場は平山郁夫美術館と共同の駐車場であった。

耕三寺参詣のあとに覗いてみることにした。館内には入らず、玄関の前までで館長に挨拶もなく帰ってきてしまったのは残念でならない。

その玄関までの数枚の写真を掲載することにしよう。

<2009年5月の写真アルバムのデータがパソコンから消滅している>

ひよこ会のホームページから関係箇所をコピーしておこう。

~アーカイブス:旅のスライドショーより~

※四国旅行もいよいよ最後の日となった。

5時半、隣に寝ていた森田君の「そそろそろ時間ですよ!」という声に眠い目をこすりながら起床。ロービーに向う。

結局半分の13名が道後温泉本館の朝6時の太鼓の音を聴いて、「ぼっちゃ~ん!」と朝湯に浸かる。

「坊ちゃん」のようには泳げなかったがまあ雰囲気は楽しめた。

道後プリンスホテルで記念撮影のあと、「坂の上の雲ミュージアム」に到着。司馬遼の世界にタイムスリップ。

1時間のショートビジットのあと、今治経由いよいよしまなみ海道へ。

大三島でランチの前に大山祇神社に駆け足参拝、最後の昼飯もそこそこに最終目的地、

生口島の平山郁夫美術館を訪れる。

小山君の同期の平山館長より1時間に亘って懇切丁寧に説明をいただき、そのうえにお土産まで頂き、

感謝のうちにしまなみ海道を渡り四国にさよならを告げた。

<管理人日記より>

| 2009年5月8日(金) |

| 四国旅行準備状況 |

|

直前になってコースを変更した。

高知城や桂浜までバスを走らせるとその日にうちに松山に着くのがちょっとばかりしんどいことになりそうだ。

今回は“ゆっくり素敵旅”ということで、急遽高知往きを取りやめることにした。

そのかわり、生口島にある平山郁夫美術館に立寄ることにする。ここの館長は平山郁夫氏の実弟で、小山力君が存じ上げているとのこと。彼から訪館にあたっては電話を入れておいてもらうことにして、最後の日の昼食の宴の前に美術鑑賞としゃれこむことにする。

本日参加予定者26名分の参加申込金が全員分入金した。

近ツリの担当者新見さんから、概算請求がきたら即支払う予定。

琴参バスの担当者原さんと電話にてコース設定、時間配分など打ち合わせを行う。

富田君から電話。合流地点は讃岐うどんを食べたあとの金比羅山宮登り口とする。

いよいよあと一週間あまりになった。

|

|

| 2009年5月14日(木) |

| 四国旅行準備状況その後 |

|

いよいよあと3日に迫ってきた。

旅行代理店近畿日本ツーリストの担当者の名は新見(しんみ)さんだが(?)、他の添乗の仕事でいそがしく我々との打ち合わせは間々ならない。

ということで、直接、バス会社やホテルに電話を入れて打ち合わせを実施。

変更、変更ということになった。これからもまだまだ、臨機応変、状況変更の原則に則ってやっていくことになろう・・・

しかし参加者は変更なく26名で決まりである。琴平・桜の抄、道後プリンスに確定の電話を入れる。

最後の日:坂の上の雲ミュージアムでの館内案内は小山力君のアレンジで館員が説明してくれるとのこと。また、平山郁夫美術館では彼と同期で平山郁夫画伯の実弟の平山助成館長がじきじきに案内をしていただけるとのこと。ありがたい。バス道路行程の関係で昼食後となったが、ビールを控えて、静かに観賞したいものだ。その後2時間以上のバスの旅・・・充分に呑めるではないか!

道路事情を考慮して、岡山空港に先着することに相成った。新幹線で帰る関西・九州チームには1時間あまり遅くなるが、新幹線自由席は次から次に走ってくる。飛行機はシルバー割引でその便しか乗れない。ということでやむなく最終到着地点を変更することにした。

<小山力くんからのメール>

平山美術館の館長は平山助成(すけなり)君、小生の防大同期(海上要員、機械工学専攻)です(つまり14回卒と同年齢デス)。彼の結婚式(地元で実施)で平山郁夫氏とも同じテーブル(披露宴の中華料理で同席)で歓談した事がありました。

郁夫氏は3男、助成君は7男と記憶しています。

19日の当日、彼は尾道刑務所で毎月1回講話しているとのことですが、偶々19日と重なっている、しかし早めに切り上げて11時ごろには美術館に戻るそうです。

|

|

|

|

|

|

|

|

| 2024年3月26日(火) |

| まぼろしのアルバム発見! |

|

|

|

|

|

|

|

| 2024年3月23日(土) |

| 春はサライ♪ |

|

春一番聴きたい曲はサライだ!

サライ / 加山雄三&谷村新司 (youtube.com)

じっくり加山雄三と谷村新司の歌声を愉しもう!

※カバー曲を聴いてみよう。動画がすばらしい!

https://www.youtube.com/watch?v=p0sPkWb8nZA

|

作詞:谷村新司 作曲:弾厚作

遠い夢すてきれずに 故郷(ふるさと)をすてた

穏やかな春の陽射しが ゆれる小さな駅舎(えき)

別離(わかれ)より悲しみより 憧憬(あこがれ)はつよく

淋しさと背中合わせの ひとりきりの旅立ち

動き始めた 汽車の窓辺を

流れてゆく景色だけを じっと見ていた

サクラ吹雪の サライの空は

哀しい程青く澄んで 胸が震えた

恋をして恋に破れ 眠れずに過ごす

アパートの窓ガラス越しに 見てた夜空の星

この街で夢追うなら もう少し強く

ならなけりゃ時の流れに 負けてしまいそうで

動き始めた 朝の街角

人の群れに埋もれながら 空を見上げた

サクラ吹雪の サライの空へ

流れてゆく白い雲に 胸が震えた

離れれば離れる程 なおさらにつのる

この想い忘れられずに ひらく古いアルバム

若い日の父と母に 包まれて過ぎた

やわらなか日々の暮らしを なぞりながら生きる

まぶたとじれば 浮かぶ景色が

迷いながらいつか帰る 愛の故郷(ふるさと)

サクラ吹雪の サライの空へ

いつか帰るその時まで 夢はすてない

サクラ吹雪の サライの空へ

いつか帰る いつか帰る きっと帰るから

いつか帰る いつか帰る きっと帰るから

|

|

|

|

|

| 2024年3月19日(火) |

| ひよこ会東京支部のあゆみ |

|

21年前に作成していた「アルバム」が手元にある。

ひよこ会のホームページに掲載していたかもしれないが、今検索しても出てこないので、今回スキャンしてアップしておこう。今ではこんなものはできっこない。

25枚のA4版写真集である。

宝物であるのでアーカイブスに保存しておこう。

➡ひよこ会東京支部のあゆみ:pdfにリンクhiyokokainoayumi200307pdf.pdf へのリンク

|

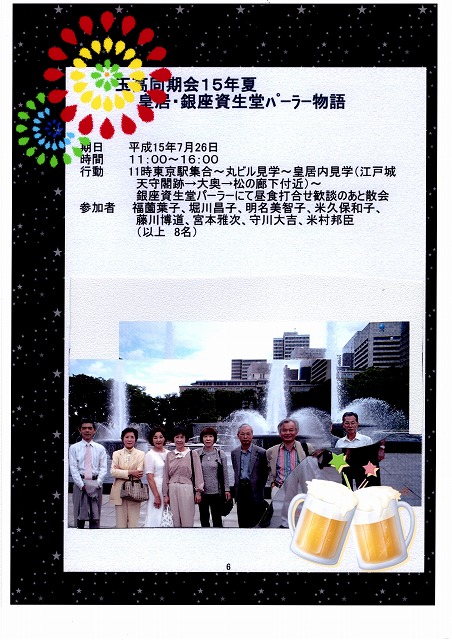

<アルバムの最後のページ>

玉高同期会平成15年夏

皇居・銀座資生堂パーラー物語

|

|

|

| 2024年3月16日(土) |

| 傘寿の夜明け |

|

齢80を迎えた朝。

日の出が祝ってくれた!

弱弱しい橙色の陽光が、やがて煌々と光り輝きはじめた。

幸いあれとわが八十路の坂道を導いてくれるそのあたたかき陽の光・・・・

ただひたすら信じて、天の思し召しに従って生きてゆこう!

ここまで生きてきた健康な体に生んでくれた父や母に感謝して・・・

そしてそのまた父や母、はたまた我が遺伝子を面々とひき継いで伝えてくれた祖先にも

この奇跡なるわがいのちを讃美して・・・・・・

|

傘寿という傘

坂村真民翁

傘寿という傘をさし

雨ニモマケズ

歩いてゆこう

そういう短い詩がノートの中に書いてある。

また、こんな詩も出てくる。

八十になったら記念に

仏さまから傘を頂こう

天蓋のような美しい傘を

なにごともなってみなければわからないものであるが、

傘寿ということばも文字もいい。

うつくしく 生きたいものである。

|

|

|

| 2024年3月9日(土) |

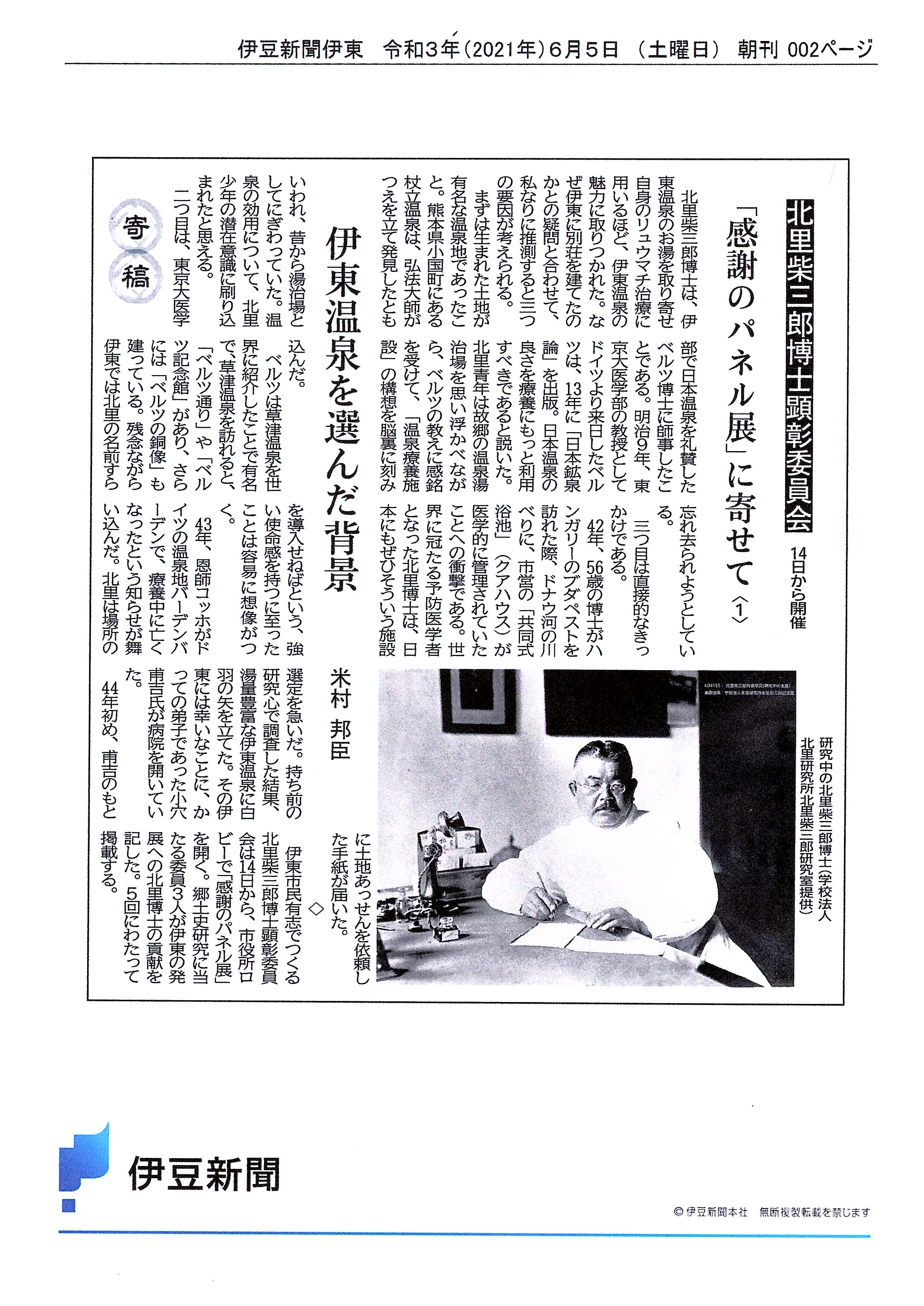

| 杖立紀行 |

|

昨年11月村松君と杖立温泉に1泊した。

夕食は杖立温泉に一軒しかない食堂で、北里柴三郎記念館館長ご夫妻とともにおいしい地酒を味わった。

こちらからご招待したつもりだが近くに下宿されておられなじみの食堂ということで反対にごちそうになった。

北里館長も大いに飲まれた。

泊ったホテルは唐津の村山さんにアレンジをお願いして「くきた別館」、博多からのドライブの疲れをその湯でい癒した。

<写真はくきた別館>

杖立温泉は小さい頃からの憧れの温泉。農繁期をおえて田舎の伯父・伯母が湯治三昧にすごしたところで、うらやましくみやげ話を聞いていたものだ。いつかは自分もと思っていたのだがやっと念願かなっての宿泊である。

そして2~3年前に北里柴三郎の記事を伊豆新聞に投稿した。そこに杖立温泉の事を書いている。

記事を関連アップしておこう。

またFacebookにも記事をアップした。URLをリンクしておこう。

https://www.facebook.com/profile.php?id=100024825954042 薄白頭庵主

今年のひよこ旅では「小国の北里柴三郎記念館訪問」も予定されている。

北里館長からの頼み事である「シーサー」の件をいま動いている。それまでに何とか報告できればと思っている。

|

|

|

|

| 2024年3月7日(木) |

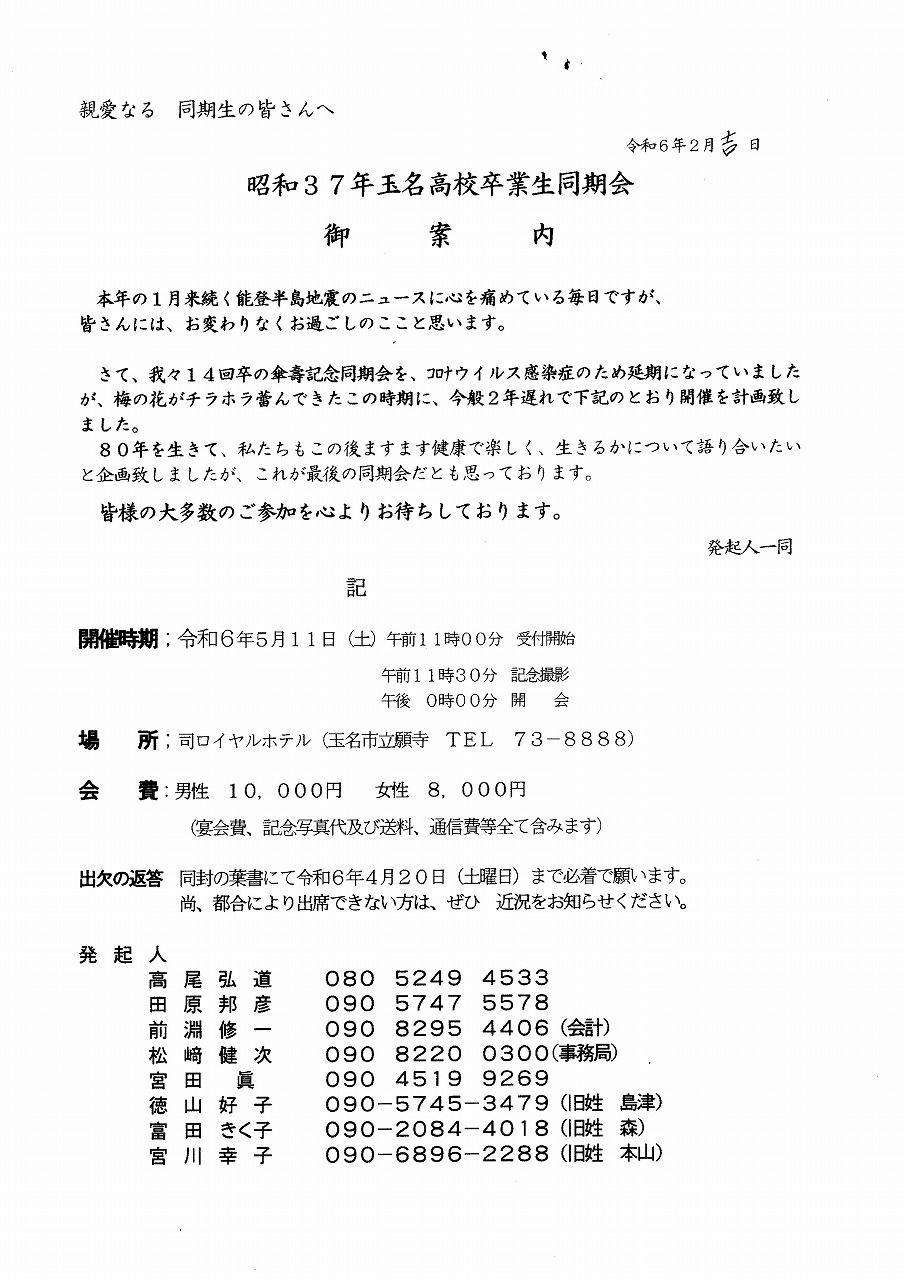

| 玉名高校同期会開催通知届く |

|

同窓会開催通知が届いた。

電話やラインで聴いていた通りの内容で、すぐに参加のハガキを投函した。

その後に行われる東京ひよ会の熊本旅行の参加費用60000円を坂本さんの口座に送金した。

現在28名の参加予定。2~3日前に東京の前田君から電話で聴いてきたので情報を教えておいた。

<熊本・玉名から届いた開催通知>

|

|

|

|

|

|

| 2024年3月5日(火) |

| 季節の便り~啓蟄 |

|

|

|

| 2024年3月3日(日) |

| 18年ぶりの雛飾り |

|

伊東を離れる頃になって、やっと陽の目を見たのが、雛飾り❣

伊東に引っ越してきたときのままの状態で段ボール箱の死刑囚もどきの獄窓暮らし。

小田原への引っ越し作業の中で荷を解かれ、今年の3月3日には仮でがあるがひな壇を設けて飾ってもらった。

最後の御奉公でそのまま断捨離されるか、小田原までは内裏様とお雛様だけは一緒に連れていかれるか、しばらくはひな壇で考えて頂こう。

Bing 動画 Bing 動画

Bing 動画

|

Bing 動画

|

|

|

| 2024年3月1日(金) |

| 雑草苑最後のジャガ植え |

伊豆伊東の雑草苑暮らしも間もなく18年!

そしていよいよ最後のジャガイモを植え付けた。

来年からは新天地には菜園する土地はない。

思いを込めてジャガイモを植え付けた。

人間用に二畝、猪用に一畝

無事に育ってくれることを念じて・・・・

<フェンスの中の畝が人間用、向こうの外側の畝が猪用:右は人間用の畝の拡大写真>

【雑草苑の近況写真:2024/2/28撮影>】

|

|

|

|

| 2024年2月26日(月) |

| 真民碑物語その1雑話2 |

|

|

|

| 2024年2月25日(日) |

| 真民碑物語その1雑話 |

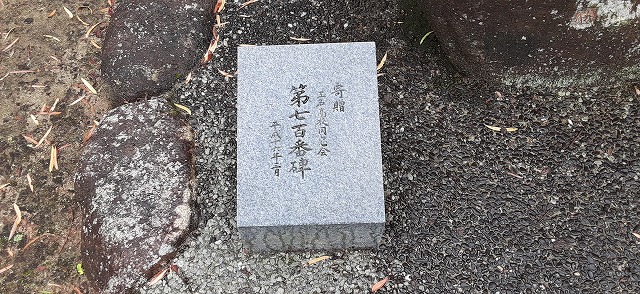

母校に700基目が建立されたの平成16年(2004)3月、前年に熊本県近代文化功労者章を受章したのをきっかけとして、玉名高校同窓会が寄贈している。(銘板石写真:2024/1/27伊豆日記参照:下の写真)

1基目が昭和45年、1970年の建立なので、34年間で700基が建立されたことになる。

最初の一基から54年経過した今年2024年には、1000基を優に超えるという。

1年に20基超のペースである。

これからもまだまだ増えつづけることだろう!

<松山市郊外砥部町にある坂村真民記念館の前にて>

西澤孝一館長と記念撮影:2019/10/25

何番目の碑かは覚えていない。

この他にも自分のカメラで撮影した旅先で偶然出会った「真民碑」が数枚ある。

※坂村真民記念館には真民碑の詳細がデータ化されて館内のパソコンで一覧できる。

ホームページ

坂村真民記念館 公式サイト | 癒しの詩人 坂村真民の世界 (shinmin-museum.jp)

真民碑Mapコーナーの写真

|

|

|

|

| 2024年2月25日(日) |

| 真民碑物語その1 |

真民碑が今、全世界にわたり1000基以上建立されている。

1人の人物の碑がここまで敬われ建っているのは稀有のことだという。

すこし時間に余裕ができたので、真民碑について資料をあさってみよう。

まず最初の碑のものがたり

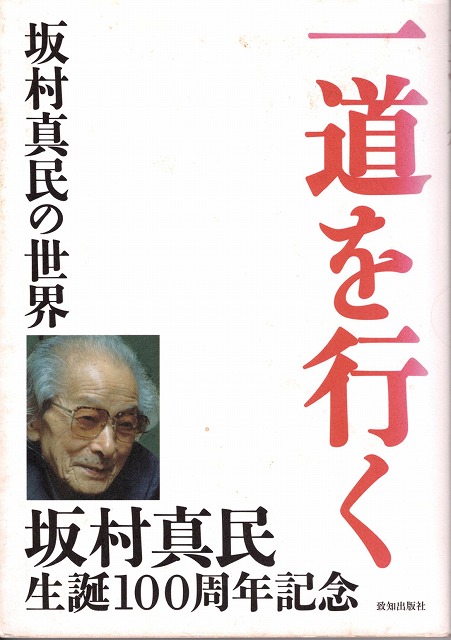

【出典】 『一道を行く』 ~坂村真民の世界~ (致知出版社:平成21年9月25日発行)

坂村真民小伝記

評伝 片山 克(かたやま まさる)

昭和9年愛媛県生まれ、伊予銀行に入行。退社後昭和59年に真民詩をよんで感動、坂村真民氏主宰の「全国朴の会」会長として、真民詩の普及に努める。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

世界の六大州に建つ詩碑

「念ずれば花ひらく」の第一番詩碑は、昭和四十五年(1970)十一月、京都市の常照寺に伊豆蔵(いずくら)福治郎氏によって建立された。

伊豆蔵氏は、若い時に大変苦労された京都の帯会社の社長で、何か後世に残る言葉の碑をつくりたいと発願し、一燈園の石川洋氏のもとへ相談に行かれる。

そこで、真民さんが本の帯の裏に書いて送っていた「念ずれば花ひらく」の額を見つけ、「これはすごい言葉だ。これを書いた人のところに連れて行ってほしい」と懇願された。

「念ずれば花ひらく」は、真民詩の代表作の一節で、真民さんが、「八字十音(はちじじゅうおん)の真言(しんごん)」として世の中に広めたいと念願していたことばであり、伊豆蔵氏の願いがかなって、若い宮本武蔵が、本阿弥光悦の母のたてたお茶によって「静」の世界を知ったといわれる常照寺に建立されたのである。

続いて伊豆蔵氏は、法林寺(京都)、和敬学園(京都)、沖縄コロニー(沖縄)と四番目までの「念ずれば花ひらく」碑まで建て、昭和六十二年(1987)には、ハワイの浄土宗別院に九十一番碑を寄進された。(最初の一基より17年にして91基目の建立)

以後、真民さんの真言に共感する人や詩の愛読者によって建てられた詩碑は、六百八十基を超え、今なお増え続けている。一詩人の詩碑の数としては、稀有のことで、これはまさに現代の奇跡ともいえる現象ではないだろうか。

詩碑の建立場所は、寺院、神社、公園、学校、会社、個人の住宅などあり、その地域は、四十七都道府県のすべてに及び、海外にある三十二基は、六大州全域に分布している。

なお、詩碑の言葉は、「念ずれば花ひらく」が全体の約八割を占め、その他は「二度とない人生だから」「めぐりあいのふしぎに手をあわせよう」、「すべては光る」、「大宇宙大和楽(だいうちゅうだいわらく)」などで、中には詩の全文を刻んだものもある。(片山克 記)

|

|

|

|

| 2024年2月23日(金) |

| 真民のことば |

真民 『今日のことば』の今日の日、2月23日にちょうどいい詩が見つかった!

2月23日

傘寿という傘

傘寿という傘をさし

雨ニモマケズ

歩いてゆこう

そういう短い詩がノートの中に書いてある。

また、こんな詩も出てくる。

八十になったら記念に

仏さまから傘を頂こう

天蓋のような美しい傘を

なにごともなってみなければわからないものであるが、

傘寿ということばも文字もいい。

うつくしく 生きたいものである。

そしてしんみんは九十七歳まで生き抜いた!

われも生きたや八十路のみちを

しんみん翁のよに

うつくしく、うつくしく

そして誠実に・・・・・・・・

|

|

|

|

| 2024年2月19日(月) |

| 季節の便り~雨水~ |

今日は雨水、暦通りに雨が降る!

しばらくは菜種梅雨にはいり好天見込めず・・・

大室山の山焼きは昨日強行点火で大正解!

今回は季節の便りを遅れずにアップしよう。

今日は24節気の「雨水」です。 雪が雨に変わり、大地が次第に潤いはじめ、 冷たい土の中から、ふきのとうや 土筆の坊やが、可愛い頭を出し始める頃となりました。

梅の花も満開となり、自然の営みが そっと語りかけてくれます。 小さくても自分の花を・・・ ほんの少しでも 心休まるひとときをお過ごしいただければと・・・

https://www2.chichi.co.jp/t?r=AAACTTEk2aPPjVbLfJu03n71GntU0ZGHE00ayg

致知出版社 小笠原 節子

<昨夕の宴にはわが庭で摘んだフキノトウの天ぷらが❣>

<伊豆新聞より掲載:南伊豆町青野川沿いのさくら>

|

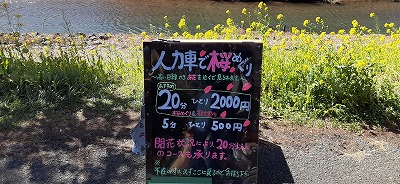

<みなみのさくらと菜の花まつり>

本場河津さくらで賑わう河津町のみなみのまち、南伊豆町!

伊豆半島のとっぺん先は桃源郷!

こちらがお勧めである。毎年恒例となっていたゴン太とともには

今年は取りやめ。

昨年の写真でお茶を濁そう!

<2023/2/20撮影>

|

|

|

| 2024年2月18日(日) |

| 春を告げる山焼き炎上! |

|

先週一発点火がならなかった大室山の山焼き・・・

今日は少々難しい状況だったが、主催者は次週以降の悪天候をおそれ本日強行した。

今年は間近で観れなかったが、一昨年の写真(伊東在住して4度目の目前見学)をアップしてみよう。

迫力ある動画も写してるのでここにアップしてみよう!

<最近の記録>

1)2023/2/26 三度目の正直

2)2022/3/13 五度目(1ヵ月遅れ)でやっと点火

3)2021/2/14 一発点火

そして伊豆新聞記事から・・・

圧巻の炎ショーに歓声 大室山で山焼き 1週間遅れ―伊東

春の訪れを告げる大室山の「第45回山焼き」(保存会主催)が18日、行われた。風も穏やかで、時折青空がのぞく天候の下、麓に集まった市民や観光客ら約3万人(主催者発表)が迫力ある炎のショーに見入った。

正午、花火の打ち上げを合図に点火した。パチパチと音を立てながら、オレンジ色の炎とともに煙が山の斜面を駆け上がると「すごい」「初めて見た」と歓声が上がった。カメラやスマホなどを向け、眼前に広がる光景を撮影する人も多かった。

およそ30分ほどで山肌が全て焼け、真っ黒な姿に様変わりした。神奈川県藤沢市から訪れた会社経営の40代夫婦は当初、河津桜が伊豆旅行の目的だったが、ホテルで「延期した山焼きがきょう実施」と知り、急きょ予定を変更した。「圧巻の一言。ぶわっと炎の風が空に吸い込まれるようだった」と語った。

大室山(標高580メートル)は国天然記念物で、伊東を代表する観光名所。山焼きは700年以上の歴史を持つ。昔はかやの新芽を育成する目的だったが、現在は春の観光行事として定着している。

今年は当初予定の11日に3年ぶりの「一発点火」が期待されたが、当日朝の天候の急変で1週間延期した。保存会長の高橋義典・池区長は「思ったよりもきれいに焼けて良かった。『また来年も来たい』という声も多く頂いた」と総括した。

|

|

|

|

| 2024年2月14日(水) |

| 遅くなった季節の便り~立春~ |

ボケはすでに始まっており、このごろとみにボケのステージアップ!

10日遅れの季節の便り❣をお届けします!

米村 邦臣 様

昨日は「節分」・・・

冬から春へ季節を分ける「節分」の翌日が「立春」・・・

その名前の由来を知った時、先人の感性の素晴らしさに

とても感動しました。

「春が立つ」とは、春の始まりを意味します。

真民先生の詩に、春の訪れに喜びが溢れた詩があります。

身軽な衣にきかえて、

春の谷をのぼってゆこう

小さな春の訪れを楽しみに、

ほんのひとときの安らぎを感じていただければと・・・

https://www2.chichi.co.jp/t?r=AAACTbUHD9ra2MN3yLBeGEYVOsFU0ZGHE00ayg

致知出版社 小笠原節子

|

<近所に咲く河津さくら>

|

|

|

|

|

| 2024年2月11日(日) |

| 北里顕彰一段落❣ |

|

2019年4月の新千円札発表を機に北里顕彰事業をスタートさせ、5年間一生懸命頑張ってきた。

そして1月29日、柴三郎の171回目の生誕日の佳き日に凱風快晴の絶好の式典日和のなか顕彰碑除幕式を終えた。

併せて行なわれた大村先生の記念講演には多くの聴衆が会場狭しと詰めかけこちらも大成功理に終了した。

そのお礼に伊東市長と教育長を訪れた。

これにて顕彰事業も一段落❣

ご支援ご協力いただきました皆さんに感謝申し上げます!

<2024/2/10の伊豆新聞を掲載したFaceBook「薄白頭庵主」より>https://www.facebook.com/profile.php?id=100024825954042

2月8日に伊東市役所を訪問。小野市長、髙橋教育長に顕彰碑建立完成報告と御礼報告を行った。あわせて大村先生の記念講演開催(伊東市主催)の感謝を申し述べた。そのさい市長から当日の聴衆の人数を生涯学習課の課長が一人一人数えて851人になったというエピソードの紹介があった。

今日、2月10日の伊豆新聞に表敬訪問の記事が掲載された。伊豆新聞デジタル版からFaceBookへ転載リンクを貼ってみた。

これにて顕彰碑建立事業は一段落!

次のステージへと移る・・・

<大村先生記念講演会会場>

|

|

|

|

| 2024年2月2日(金) |

| 「故郷へ錦旅」の旅程案 |

<福岡空港発着案>

|

|

<新玉名駅発着案>

|

|

|

|

| 2024年1月30日(火) |

| 伊東ライフの集大成、北里博士顕彰碑建立なる! |

|

5年越しの悲願、いな、伊東に住み着いたころからの18年の悲願達成!

北里柴三郎博士顕彰碑の建立!

募金活動を経て必死の思いで顕彰碑が出来上った。

先陣を切って行われた1月28日のノーベル賞受賞大村先生の記念講演。

講演実現までは紆余曲折、いろんな困難障壁をのりこえてやっとたどり着いた。

そして北里柴三郎の171回目の生誕日となる1月29日の顕彰碑除幕式!

快晴の日和の中で行われた。

福岡から駆けつけてくれた村松君は、講演会場で大村先生と見間違われたりしたが、

よくみれば姿格好・雰囲気はそっくりである。利休帽をかぶれば瓜二つ?

その大村先生と一生に撮影した記念写真を紹介しておこう。

大村先生は若き教師時代に大村崑に因んで「崑ちゃん」と愛称されていたとか!

<北里柴三郎博士顕彰碑の前で>

<会社時代の仲間の山内御夫妻と共に>

<寄付者としてアイウエオ順の最後の三名として並んで刻まれた:村松伸哉:山内耕三:米村邦臣>

|

|

|

|

| 2024年1月27日(土) |

| 玉名同期会5/11に決定! |

|

|

|

| 2024年1月26日(金) |

| 5/11、玉名での本家同期会の予定 |

|

|

|

| 2024年1月22日(月) |

| チコちゃんに叱られる! |

|

正月から読み始めた『正法眼蔵随聞記』が昨日1月21日にやっとの思いで読了した。

裏表紙に読了期日を追加記入した。

参考までに過去の読了日を書いておこう。なにかの足しにはなるだろう!

これまで読み続けているのに何にもなっていない。ただ惰眠をむさぼり「ぼーっと生きている」証拠であろう。チコちゃんに𠮟られる!

Don't sleep through life!

記

1)2008年1月8日 再読了(お伊勢参りの帰途)

2)2010年1月27日 再々読了

3)2011年1月13日 読了5:05

4)2012年2月19日

5)2013年1月18日(母の10年目の命日)に読了

6)2014年1月8日野口宅訪問時帰宅伊東駅にて読了

7)2015年2月4日 立春の日自宅にて読了

8)2017年8月28日 読了

9)2019年1月18日 読了

10)2020年1月11日 読了

11)2021年1月24日 読了

12)2022年1月20日 読了

13)2024年1月21日 読了(伊東郷土研究会総会役員退任後に読了)

|

|

|

|

| 2024年1月20日(土) |

| 季節の便り~大寒~ |

ひよこ会の皆様

今日は一年で最も寒い時期とされる「大寒」です。

厳しい環境の中で、過酷な生活を余儀なくされている

能登半島地震の被災地の方々のことを思うと胸が痛み、

一日も早い復旧を祈らずにおれません。

「祈り」や「願い」を込め、多くの詩を遺された坂村真民先生。

短い言葉に込められた祈り、そして願いは、

多くの方々を勇気づけ、希望を与え、心を癒しています。

そんな真民先生の本に

●「坂村真民 魂の講話 『願いに生きる』」

があります。(弊社刊・定価1,650円)税込

この本の魅力を「あとがき」に、

坂村真民記念館館長・西澤孝一氏が次のように書かれています。

***

この本に載せられている真民の講話は、

平成2年1月7日から平成16年1月11日の14年間に渡り、

毎月1回「朴庵例会」で行った講話を、

テープ起こしして、編集したものです。

(中略)

日常の真民の「生の気持ちや感情」が

そのまま話し言葉で話されているこの講話集には、

「ここだけの話」がいっぱい詰まった本になっており、

別の真民の素顔に接することが出来るのではないかと思います。

*****

森信三先生と石笛のエピソード、

先生が石笛をお聞きになられたときの情景を詠った詩は、

胸に迫るものがありました。

今日は「願いに生きる」の本の中から

「ねがい」の詩をご紹介させていただきます。

寒さの中でも、心にほんの少しの温もりを

感じていただければと・・・

https://www2.chichi.co.jp/t?r=AAACTZruNzXCx2iWblTe8pLOe85U0ZGHE00ayg

致知出版社 小笠原節子

|

【坂村真民】

明治42年(1909)1月6日 熊本県生まれ(今年で生誕115年)

平成18年(2006)12月11日 97歳11ヶ月余にて逝去(没後17年)

≪延命の願≫

私は延命の願をしました

まず初めは啄木の年を越えることでした(27歳)

それを越えることことができた時

第二の願をしました

それは子規の年を越えることでした(36歳)

それを越えた時

第三の願をしました

お父さん

あなたの年齢を越えることでした(42歳)

それはわたしの必死の願いでした

ところがそれも越えることができたのです

では第四の願は?

それはお母さん

あなたの年に達することです(72歳)

もしそれも越えることができたら

最後の願いをしたいのです

それは世尊と同じ齢(よわい)まで生きたいことです(80歳)

これ以上決して願はかけませんから

お守りください

|

|

|

| 2024年1月15日(月) |

| 福嶌君を偲ぶ動画その3~熱海の海岸~初公開 |

彼の最後のお努め・世話役となった昨年5月の富士箱根伊豆旅行、最後の夜は稲取銀水荘。

そこで演じられたひよこ会一座の金色夜叉は圧巻であった!

腹の皮をよじって抱腹絶倒、笑いこげては、涙が出た!

そのシーンを運よくスマホ動画で撮影していた。

ここにそのなかから福嶌君演ずるシーン2件をまずアップしよう!

|

|

|

|

| 2024年1月14日(日) |

| 福嶌君を偲ぶ動画その2最新版 |

|

福嶌くんが最後のひよこ会旅行の世話役となった昨年5月の富士箱根伊豆旅行!

3年間コロナの影響で待ち続け4年ぶりに開催された。

今振り返ってみれば、かれはこの旅行会を何としてでも開催しなければという責任感と義侠心でおのれの命の燃焼と闘っていた。

やっとの思いで開催できた旅行!

安心したのか旅行が終わって7ヵ月後には命燃え尽きた。

ここに惜別の唄を贈る!

https://www.youtube.com/watch?v=lTAQZHwqcjA

https://www.youtube.com/watch?v=lTAQZHwqcjA

そして次回には福嶌君演じる金色夜叉の名場面を動画で見る。

まと福嶌君を偲ぶページを「ひよ会アーカイブス」に書き上げた。まだ未完成途上であるが、ぜひ参照してください。

東京ひよこ会のアーカイブス

永遠の好青年福嶌くんの思い出

|

<熱海の海岸散歩する貫一お宮の二人ずれ、共に歩くも今日限り、共に語るも今日限り>

|

|

|

|

|

| 2024年1月12日(金) |

| ああ!福嶌君往く・・・ |

|

八代亜紀とともにわがひよ会の同胞・朋友福嶌君が突然に身罷った。

1月8日のことという。まだ信じられずパソコンにもしばらくむかえずやっと今キーをたたいている。

人はだれも必ず死ぬ

おそかれはやかれひよこ会の面々にも

そしてこのわたしにも

死は間違いなくおとずれる

予告らしきものもあれば

いきなり襲い掛かることもある

しかし、それにしても余りに突然である

福嶌君のやさしい笑い顔が忘れられない。

コロナ禍のなかじっとたえて、4年間もの長い間

こころよく引きうけ続けてくれた世話役。

すこしずつすこしづつ、思い出をつづっていこう。

彼の善意に応えて、彼の人徳人柄を偲んでいこう!

ひよこ会のために陰になり日向になり、

たまには主役になり皆を和ませ楽しませた

そして常に縁の下の力持ちとしてメンバーを支えてくれた。

最後の雄姿となった昨年の残暑会

記念写真を撮影する動画が残っている。

まずはその写真から

<動画>

<<追悼の歌>

八代亜紀の舟歌を聴きながら

https://www.youtube.com/watch?v=_hO22b2gcYY

|

|

|

|

| 2024年1月9日(火) |

| 尚書を読む |

|

今年は何読もう。

若い時余り本に親しんでいない人生を送った。

今それを取り返そうと努めて本を読む。

その読後録をブログ「尚書尚友」に書いていたが、

今そのブログも消えて無い。

そこでこの管理人日記に反省の弁を書いておこうと思ったのである。

毎年新年1月には『正法眼蔵随聞記講話』(鎌田茂雄著)を読むことにしている。精読・熟読、時々居眠りしながらなので長ければ1ヶ月近くかかる。

今日第5項を読み終えた。14項まである。頑張って読み続けよう。

本に言う

一事を永続するは難し。しかれども、もし勤めて精進すれば、難きものなし。たとえて言えば少水の常に流れて石を穿つが如し。

大事なのは、発心、決心、持続心、一瞬一瞬の積み重ね。

そして今年のテーマは

田口佳史の中国古典三点セット

・「大学」に学ぶ人間学

・「書経」講義録

・「中庸」講義録

残された時間は少なし

でもあせらずにじっくりと読書を愉しもう!

|

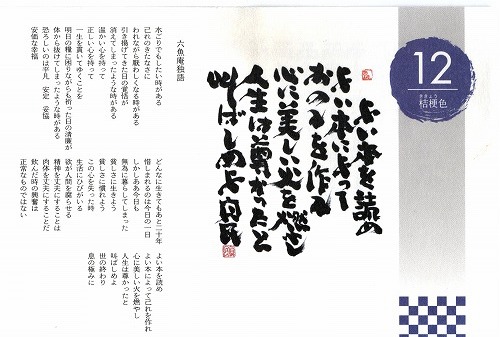

坂村真民の一日一言より

よい本を読め

よい本によって己を作れ

心に美しい火を燃やし

人生は尊かったと

叫ばしめよ

世の終わり

息の極みに

|

|

|

| 2024年1月7日(日) |

| 年賀状の記録 |

「そろそろ年賀状を終わりにします」という友、毎年何人かあり。

わたしの方はボケ防止で年賀状を作成しているので、せっせと励んでいる。

来年は新天地で正月を迎える予定であり、

今年の年賀状は伊豆暮らし18年の集大成のつもりで

一筆入魂の想いを込めて書き上げた。

伊豆暮らしを綴る年賀状、記録のために何枚か掲載してみよう。

1)平成18年元旦 伊豆に引っ越します

2)平成18年6月 伊豆に引っ越しました

3)平成28年元旦 伊豆暮らし10年経過

4)平成31年元旦 NHK大河韋駄天に期待

5)令和2年元旦 25年ぶりのハワイ家族旅行

6)令和3年元旦 コロナ禍北海道Withゴン太:幻のタウシュベツ橋

7)令和4年元旦 コロナ過北海道Withゴン太第2弾:納沙布岬

8)令和5年元旦 コロナ過北海道Withゴン太第3弾:襟裳岬

9)令和6年元旦 北里柴三郎博士顕彰碑完成

|

|

|

|

|

|

| 2024年1月1日(月) |

| 甲辰(きのえたつ)あたらしき年幕開ける! |

|

新しき年の夜明けである!

2024年、令和6年、平成でいえば36年、昭和でいえば99年。

皇記は2684年!

少々遅生まれの小生も80歳の傘寿を寿ぐことになる。

人生八十路の坂はなだらかでもきつい坂。

ひよこ会の素晴らしき仲間たちと

ゆっくり愉快に、たのしく登っていきたいものである。

そしてこのホームページも開設20年を迎える。

みんなと紡いだ20年、成人式を迎えるホームページ

夢と希望と信念をもって

仲間の心をつなぐ”こころのふるさと”でありつづけたいものである!

|

|

|

|

次の管理人日記へ

次の管理人日記へ

![]()