| 2023年12月31日(日) |

| 一本の棒 |

|

去年

今年

貫く棒の如きもの

これは高浜虚子の句

芭蕉もそうであった

しんみんよ

お前の詩も人生も

貫く

一本の棒であれ

~しんみんの詩より~

|

12月31日の言葉~佐藤一斎~

臨終の心得

吾が身は、父母全うして之を生む。

まさに全うしてこれを帰すべし。

臨没の時は、他念あること勿れ。

唯だ君父の大恩を謝して瞑するのみ。

これを之れ終わりを全うするという。

いつかは往く

覚悟の心に

除夜の鐘

~詠み人知らず~ |

|

|

| 2023年12月29日(金) |

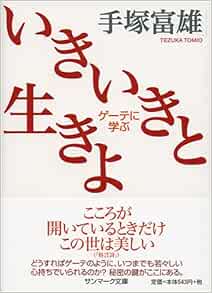

| そしてゲーテはこういう! |

生きている限りは活き活きとしていなさい!

」

そしておまけに安岡正篤師のことばを付け加えよう!

「人間の徳性の中でも根本のものは、活き活きしている、 清新溌剌ということだ。

いかなる場合にも、特に逆境・有事の時ほど活き活きしていることが必要である。

その人に接すると自分までも気が爽やかになるという、これが人物の最も大事な要素だ。

そしてかくの如き人であれば必ず役に立つ」

|

ゲーテ箴言集

「いきいきと生きよ」

|

|

|

| 2023年12月24日(日) |

| 真民とベートーヴェンそしてゲーテ |

|

|

|

| 2023年12月22日(金) |

| 季節の便り~冬至~ |

ひよこ会のみなさんへ 様

暖冬から一転して、日本列島を強い冬将軍がやってきて、

各地で暴れているようですが、

ひよこ会の皆さんにおかれましては、

お元気でお過ごしのことと拝察申し上げます。

今年も「致知」のご愛読とともに、

「おかみさん便り」をご覧くださり、

私たちの大きな力の源となりました。

ありがとうございました。

今日は今年最後の24節気「冬至」を

お届け致します。

「冬至」の日は、柚子湯に入り

、

ビタミンAが含まれる南京(カボチャ)を食べる

風習が残されていますが、他にも、

「ん」のつく食べ物が「運」に通じるといわれ、

南京・蓮根・人参・銀杏・金柑・寒天・うどんなど、

が好まれていたそうです。

年の瀬の慌ただしい中、

ほっとひと息ついていただければと、

坂村真民先生の「めぐりあい」の詩を

画像と共にご覧いただければと・・・

https://www2.chichi.co.jp/t?r=AAACTa5mRXRbzPL.tViwQAmnrHZU0ZGHE00ayg

どうぞお身体ご自愛の上、

良いお年をお迎えくださいませ。

致知出版社 小笠原 節子

|

|

|

|

| 2023年12月20日(水) |

| 坂村真民とゲーテとベートーヴェンーその2 |

続きを書こう。

1983年、74歳の時、わたしと妻と娘と三人で、ドイツ、フランス、ギリシャへと旅をした。わたしの願いはゲーテの家を訪ねることであった。

季節は秋の終わりで、すべてが心にしみる旅であった。その時の詩のいくつかを書いておこう。

1

かって純真な若者たちが

わたしにゲーテという綽名をつけた

そのゲーテの家に来て

落葉を拾う

ゲーテからの何よりの贈り物のように

2

ゲーテ愛用の机の上に

持っていったゲーテの詩集を置く

ああ何よりの思い出よ

3

この机の上で

烈しい恋文や

「若きウェルテルの悩み」などを

書いたのであろうか

いくたびも机を撫で

立ち去り難い思いに耽る

4

ゲーテが生まれたフランクフルトの

朝霧の中を三人で散策する

かすかに虫が鳴くので

近づいて聞く

何もかも一期一会

命なりけりだ

5

ゲーテの家を訪ねた記念に

ホテルの庭に根づいていた

タンポポを一株持って帰る

タンポポよ

因縁の不思議を語り合おう

もうひとつドイツとの深いつながりを書いておこう。

わたしは華厳経から仏教へ入っていった。

華厳経は宇宙哲学、宇宙教学を説いた経文である。だから小さい島々から成る日本ではなかなか受け入れられず、華厳経の研究はドイツが現在世界一である。そんなことを思い、ドイツ語訳にして世に出して下さった杉村省邦氏に心から感謝し、厚くお礼を申し上げ、一人でも多くのドイツの人に読んでいただけたら、この上ない幸せである。

「タンポポ」という題名もありがたい。わたしの最も好きな野の草であり、世界の花だからである。

1995年 4月8日

|

60ほどの詩が翻訳掲載されている。

その中で59番目の詩を詠んでみよう!

老いること

老いることが

こんなに美しいとは知らなかった

老いることは

鳥のように

天に近くなること

花のように

地に近くなること

しだれ柳のように

自然に頭のさがること

老いることが

こんなに楽しいとは知らなかった

Alt werden

Alt werden

Ich wuβte nicht

Wie schon das ist

Wie der Vogel

Zum Himmel strebt

Wie die Blume

Sich zur Erde neigt

Wie die Trauerweide

Den Kopf mit Freude

Hangen labt

So ist alt werden

Alt werden

Ich wubte nicht

Wie herrlich das ist

|

|

|

| 2023年12月19日(火) |

| 坂村真民とゲーテとベートーヴェン |

|

|

|

| 2023年12月18日(月) |

| 本年の締めくくりの詩 |

|

2024年1月号の『致知』に連載中の鈴木秀子の「人生を照らす言葉」から抜粋しておこう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

坂村真民先生の詩には、心を浄め前向きにさせてくれる不思議な力があります。

この1年を締めくくり、希望をもって新たな年を踏み出すためにも、

いくつかの詩を味わってみることにしましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

|

|

そしていくつかの詩が詠われているが、わたしはつぎの一つだけで充分である。

晩年

価値は 晩年で 決まる

|

|

| 2023年12月13日(水) |

| 続々”ゆうべに”ものがたり |

|

甥のビニールハウスに負けじと古くからビニールハウス栽培を続けている親戚がある。

そこには私の5歳上の従姉(あね)がいる。私が小学校に入るとき泣き泣き校門をくぐったとき6年生だった従姉は、手を曳いてやさしく教室まで連れて行ってくれた(と母が言う)。そのときまで一緒に暮らしていた彼女の家族とは間もなく「世別れ」して別々に暮らすことになった。わが家の前に家を建て専業農家となった。「前んち」と言って婿を貰い70年以上たった今では、姉は子供や孫と親子三代でビニールハウス栽培を続け、その孫たちはITを使って販売をしている。

そのホームページを紹介しよう。

VegeRisehttps://www.vegerise.com/

トマトは絶品です!

|

|

|

|

| 2023年12月11日(月) |

| 続・”ゆうべに”ものがたり |

ゆうべに栽培の写真を掲載してみよう。

まずは11月に実家を訪れた際の写真。花は咲いていたが実は探し出すのに苦労した。

<2023/11/11の写真>

田舎からイチゴが送られてきた際にそえられた写真。<2023/12/10の写真>

こんな中から今朝出荷できるものをお手伝いさんらとともに選果して、共同出荷所の「YBOX]から全国各地に出荷。

わが家にもそこから出荷され、その日の市価で実家より請求された。

<ハウスのネズミをとらえた愛猫>

ネズミの防除・駆除には頭を悩ませているという。そこで活躍するのが愛猫の「いちごちゃん」。

何匹かの猫を退治したと言う。あっぱれ!

そして赤い車。

イチゴ栽培の若き起業家にはふさわしい色!

ムーッツ、外車じゃないね!

ハウスを見守る甥

台風が来ないように、自然災害との対峙に腹を据えて取り組む!

このほどあらたな助っ人が現れた!

|

|

|

|

| 2023年12月11日(月) |

| ゆうべに~田舎の”くまもんイチゴ”~ |

11月横島の実家に帰った。

甥がハウスでイチゴ造りをはじめて8年たっている。

学士さまでつくばの研究所に勤務していたのだが、何を思ったか脱サラし実家に帰り、しばらくしてからイチゴ栽培をはじめた。

横島のイチゴ農家をたずねあるき、ある人に弟子入りして、真剣に農業と取り組み始めた。

その甲斐あってか最近は大きなビニールハウスで「ゆうべに」という品種のイチゴを「YBOX」という集荷所から全国に発送している。

この11月に行った時にはまだイチゴの果実も目にしなかったが、1か月後にはもうすでに今年の冬用に出荷を始めた。

わが家にも送ってきた。甘味はクリスマス時期に最高になるようだ!

<実家とその後ろに聳える右から一の岳(金峰山)二の岳(熊野岳)三の岳>

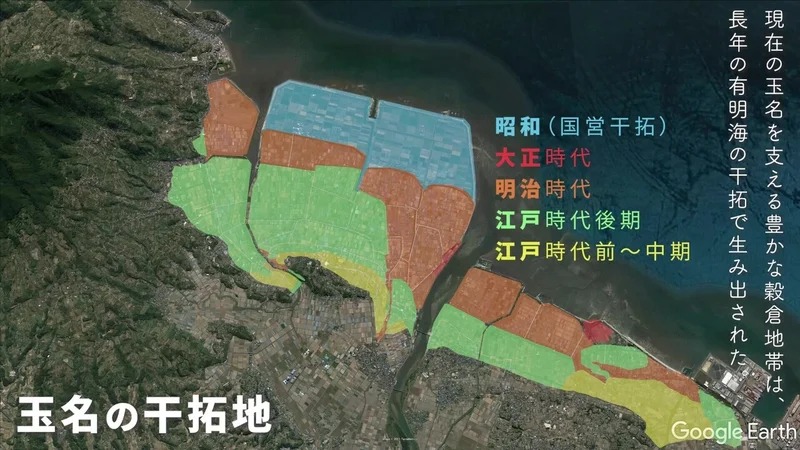

<横島外平山からみた横島干拓地>中央部分に「10番開き」のわが実家あり>

<ビニール栽培中のイチゴ>借金して建てたビニールハウス

<やっと見つけた一粒のゆうべに>

|

<わが家に届いた”ゆうべに”>

<天水の漱石の茶屋から見た横島干拓地、「十番開き」が分かる。

<横島干拓地の推移>

わが「十番開き」は江戸時代後期の干拓地である。 |

|

|

|

|

| 2023年12月6日(水) |

| あれから22年! |

昔のことを懐かしむ!

年を取った証拠である。

22年前の今日、会社が倒産した。そのときのことを記録した手記がある。

~今日は人生最長の日(私にとって「人生で一番長かった日」)と記している~

個人蔵アーカイブスに保存させていただいている。なつかしく読み返すのも今・老後の楽しみのひとつ。

この老境を松尾芭蕉はこう詠んでいる。

枯れ枝に 烏のとまりけり 秋の暮

そして辞世の句となった次の句を詠む。

旅に病で 夢は枯野を かけ廻る

芭蕉の夢とは、「人生の夢・こころざし」。

たとえ体は動かなくなったとしても、自分の夢は枯れ野を永遠に駆け巡っていく・・・・・

~致知2024年1月号、「松尾芭蕉の名句に学ぶ人生の大事」(境野勝悟)より~

一日一日を命懸けで生きた芭蕉の生涯は、見方を変えれば最後の瞬間まで夢に生き抜いた人生でもありました。・・・

何か一つ、人生でこれというものに最後まで打ち込むことができれば、人生は充実したものになるのではないでしょうか。

|

<我が家の隣地に生える芭蕉>

撮影:2023/11/30 |

|

|

| 2023年12月1日(金) |

| 昔の文集に胸ときめかす! |

|

|

|

| 2023年11月27日(月) |

| プレイバック!プレイバック!! |

京都旅行のアルバムの残りを一気呵成にアップしよう!

pdfがスムースにできあがりサーっとアップできた。

なんどもやっておればうまくなるもんだ!

第二章 二日目

kyoutoarubamu03.pdf へのリンク

第三章 三日目と最終楽章をまとめて

kyoutoarubamu04.pdf へのリンク

そしてアルバム全部を「ひよこ会アーカイブス」に保存した。

時にそちらからもアクセスして再確認いただければ、

いつでも自由に、青春の息吹がふたたび甦る・・・・

アルバムの保存は割合簡単に行えたが、次の「「記念文集」の保存はそうはいかない。なにせ手元にその「記念文集」がないので、データからいちいち再印刷し、再発行しなければならない。その再発刊したものをさらにスキャンして「PDF」にして掲載するという、手間暇のいる仕事である。じっくり腰を据えて取りかかろう。

他には何もする仕事がないので、ちょうどいい時間つぶしである。

内容物が64Pもあり、表紙を入れると70ページにもなる貴重な記念文集である。 |

|

|

|

|

|

| 2023年11月23日(木) |

| ああ!あれから20年! |

20年前の平成15年(2003)11月21日から3泊4日で行った「京都還暦修学旅行」。

あれから20年もの月日が過ぎ去った。

この間あの世に旅立った仲間もいる。

あの時の感動を今一度と記録を探れども、このHPには残されていない。参加した人の胸に深く刻まれたままで、その記憶も薄れていく。ましてや参加しなかった人々への感動の共有もできない。

そこで、今残されたあの時のアルバムと文集をアーカイブスとして保存しておこうと思い立った。

まずはアルバムの序章をスキャンして掲載してみよう。

➡アクセス

「東京ひよこ会のアーカイブス」http://hiyokokai.my.coocan.jp/2023archives001.html

<写真は11月23日昼食会場:「京嵐山錦」の玄関にて女将を真ん中に記念写真>

|

<2003/11/21午後23:20 東京駅10番フォームに「ムーンライトながら」で旅立つ10名が勢ぞろい> |

|

|

| 2023年11月22日(水) |

| 季節の便り~小雪~ |

米村 邦臣 様

クルクルと枯れ葉が路上でワルツを踊り、

今年も木枯らし一号が吹き抜ける季節となりました。

先日「坂村真民一日一詩」の「余光」の詩を目にしたとき、

「ああ、しばらく海に沈む夕日を見ていない」

と思いながら、遠い昔に見た夕日の美しさに感動したことを

思い出しました。

真民先生は、

海に沈んでゆく日の

静けさ、温かさ、その余光の美しさに

人生もかくあれと知らせてくださるありがたさよ

と、語りかけてくださっています。

今日の24節気は、沈む日の美しさをお届けしたく、

夕日の画像に、真民先生の詩を載せてみました。

ほんのひとときでも心穏やかにお過ごしいただければと・・・

https://www2.chichi.co.jp/t?r=AAACTX1UAFaFGjO0e6IQ_jltBqVU0ZGHE00ayg

致知出版社 小笠原 節子

|

|

|

|

|

|

| 2023年11月16日(木) |

| 小国北里記念館 |

11月9日、小国町の北里柴三郎記念館を村松君と訪ねた。

シアターホールが9月に完成し、小国富士と称される涌蓋山(わいたさん)をイメージした美しい優雅なスタイルは小国の風土に溶け込んでいる。

そして雷親父(ドンネルパパ)と愛称された柴三郎のネーミングを採用し「ドンネル館」として営業開始している。映像やデジタルコンテンツを駆使し館内の展示物はすべてARに対応しており、超近代的な展示館へと大変貌を遂げている。

【注】ARとは、「Augmented Reality」の略で、日本語では「拡張現実」と訳されます。

まずはリニューアルなったホームページを見てみよう。

https://s-kitazato.jp/

そして貴賓館2階に上がり、涌蓋山を眺めてみることにしよう。

|

|

|

|

| 2023年11月15日(水) |

| 法隆寺金堂壁画に感無量! |

|

|

|

|

|

| 2023年10月28日(土) |

| 十三夜 |

昨晩は十三夜。

中秋の名月の一か月後の十三夜の月は「後の月」とも呼ばれ、また中秋の名月が「芋の月」と呼ばれるのに対して、「栗の月」とか「豆の月」と呼ばれる。それほどに見栄えのする月である。

そして両方の月を見なければ、片見の月とよばれ、よろしくないそうである。

そこで金色夜叉の熱海の海岸散歩して、「今月今夜のこの月を俺の涙で曇らせてやる・・・」ということになる。

インターネットで詳しく調べてみよう。

https://precious.jp/articles/-/42160

https://www.543life.com/jyusanya2023/

わたしは社会人となって初めての現場で夜な夜な飲む機会が多くあったが、そこで酔っぱらって踊るのは、榎本美佐江の「十三夜」であった。

♪河岸の柳の 行きずりにふと見合わせる顔と顔 立ち止まり 懐かしいやら嬉しやら 青い月夜の十三夜

としなやかにあでやかに舞い踊る・・・?

(258) 十三夜 昭和18年のヒット曲(唄:榎本美佐江)昭和49年放送 日本歌謡チャンネル - YouTube

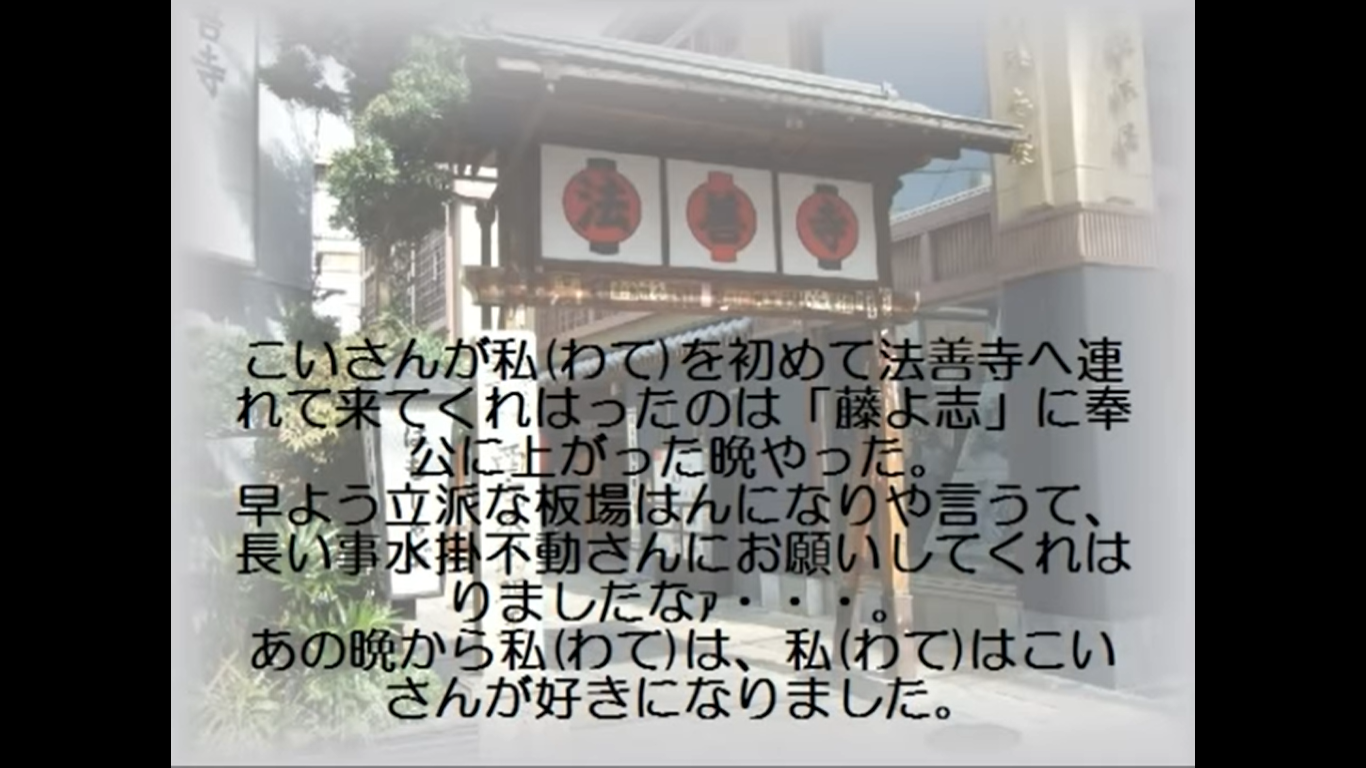

昨晩私は、我が家の風呂場から空を見上げて煌々と輝く十三夜を眺めてはうっとりし、昔踊った踊りを思い出していた。その踊りと唄はやがて藤島桓夫の「月の法善寺横丁」にすり替わっていくのである。

♪月も未練な十三夜

(セリフ)

こいさんが、わてをはじめて法善寺横丁につれてくれはったのは「藤よ志」に奉公に上がった晩やった・・・♪

ここらからこんがらがっておかしくなってくるのである。なぜだか今になってもわからない。不思議な「十三夜ものがたり」である。

Bing 動画

|

|

|

|

| 2023年10月24日(火) |

| 季節の便り~霜降~ |

今日は24節気の「霜降」です。

「霜降」とは、

朝晩の冷え込みが深まり

霜が見られる頃をいいます。

長く暑かった今年の夏も

晩秋を迎えると頃となり、

ひらひらと 枯れ葉が舞い散るようになりました。

寒暖差の激しい頃ですので、

体調を崩されませぬよう、

くれぐれもご自愛くださいませ。

致知出版社 小笠原節子

|

「致知」11月号の総リードで紹介されている言葉の中に

坂村真民先生の「幸せの灯り」があります。

●幸せはどこからくるか

それは自分の心からくる・・・

心の持ち方の大切さを、

中村天風氏は

●人生は心ひとつの置きどころ

相田みつを氏は

●しあわせはいつもじぶんのこころがきめる

と言われています。

災難や苦難に遭った時、言葉に救われることがあります。

どうぞ下記のアドレスをクリックのうえ、

「幸せの灯り」の詩をごらんいただき、

素晴らしい人生の一助にしていただければと・・・

https://www2.chichi.co.jp/t?r=AAACTcR5n7AOAKSIytvqK.1DgCpU0ZGHE00ayg

致知出版社 小笠原 節子

|

|

|

| 2023年10月22日(日) |

| ああ 昴よ! |

|

谷村新司が逝った!

昴へと旅だった♪・・・

私の大好きな歌手だった。

そこで今日は追悼の歌を聴こう!

村山さんのラインにアップされた動画を登用【盗用】させていただきました!

歌詞に込められた谷村新司の深い思いも胸にジーンと響いてきます。!

谷村新司「昴」歌詞の意味とは?夢を追い続ける者が放つ「さらば昴よ」の真意に迫る!

▶をクリックすれば動画が開始します

動画を削除します!

|

歌:谷村新司

作詞:谷村新司

作曲:谷村新司

発売:1980年4月1日リリース

目を閉じて 何も見えず 哀しくて目を開ければ

荒野に向かう道より 他(ほか)に見えるものはなし

嗚ゝ 砕け散る宿命(さだめ)の星たちよ

せめて密(ひそ)やかに この身を照せよ

我は行く 蒼白き頬のままで

我は行く さらば昴よ

呼吸(いき)をすれば胸の中

こがらしは吠(な)き続ける

されど我が胸は熱く 夢を追い続けるなり

嗚ゝ さんざめく 名も無き星たちよ

せめて鮮やかに その身を終われよ

我も行く 心の命ずるままに

我も行く さらば昴よ

嗚ゝ いつの日か誰かがこの道を

嗚ゝ いつの日か誰かがこの道を

我は行く 蒼白き頬のままで

我は行く さらば昴よ

我は行く さらば昴よ

|

|

|

|

|

|

|

| 2023年9月23日(土) |

| 季節の便りと肥後狂句 |

米村 邦臣 様

坂村真民詩集百選(横田南嶺・選)に

第4章 花

真民さんは、野に咲く花をこよなく愛されました。

なかでもタンポポを最も大切にされました。自らの住まいをタンポポ堂と名づけられたほどです。

人間としていかに生きるべきかについて、真民さんは一輪の花から、実に多くの教えを学ばれたのです。

~ 坂村真民詩集百選 『はなをさかせよ よいみをむすべ』(横田南嶺・選)~

横田南嶺 円覚寺派管長のことば

**

花には

散ったあとの

悲しみはない

ただ一途に咲いた

喜びだけが残るのだ

***

という詩が紹介されています。

太陽の熱い日差しの下で、

短い命を一途に咲き、

咲き切った花の喜びの姿に、

ほんとうの「幸せ」を教えられたように思います。

https://www2.chichi.co.jp/t?r=AAACTZitbysIntSox_H3qT4u_IJU0ZGHE00ayg

致知出版社 小笠原 節子

<我が家の庭に咲く曼殊沙華:令和5年9月23日・秋分の日に撮影>

|

*『こらおもしろか 肥後弁辞典』の ほんなこて

*あの行から3句

・愛想もこそも 犬まで似とる飼い主に えのき会 ポン太

・ああたばかりが あたしば貸すて言うたてな 一九会 文珍

・あいたしもうた この手ぬぐいにゃ紐ンある 津浦 西草海

*小学校の恩師(肥後狂句の常連投稿者)の最後の年賀状から

・一里塚 哀歓混じる ニューイヤー

・柑気楼 つける髪の毛ちった在る

・米寿でも 写真句作に生きる甲斐

・年頭雑感狂句 川柳うち混ぜて・・・・

~老化の道をひた走り! でも元気です。

平成二十八年元旦~

|

|

|

| 2023年9月14日(木) |

| わが玉高運動会秘話 |

14回生のひよこ会にとっては「玉高運動会」は忘れることのできない必須の、そう「へその緒」的な、仲間をつなぐ生命の絆と言えるような思い出である。

昭和36年高校三年生の秋、恒例の運動会が終わったところで、応援合戦で精いっぱいの青春のエネルギーを発散したリーダーたちが動いた。

学校側の冷たい対応に若き正義感が燃え滾った。校長室占拠事件や蛇が谷籠り事件へと拡大していった。まさに学園闘争の走りである。

いったん燃え上がった情熱の炎もリーダーたちの偉大なる良識のもとに収束しこの騒動はいい結果を産むことになる。

これをきっかけに「玉高運動会」も全国に知れ渡ることになり、今まで連綿と60年以上の輝かしい歴史と伝統に育っていった。当事者の14回生はそのことを謙虚にして静かにかみしめながら「誇り」に思っているのである。

私は4組・白組の総責任者であった。リーダーたちの応援合戦の菊池川河原での合宿訓練にも参加、いきおいこのリーダーたちの仲間に加わっていた。そして勃発した運動会騒乱の渦中に居た。

そのときの赤裸々な思い出を書き残しておこうと20年程前に記録にした。自分史の一部として記載したもので、公表するには生臭い面もあり、秘匿し現在に至っている。

そろそろ陽の目を見ても関係者も許してくれるかもしれない。

その思いで、今回公開しようと思う。

undoukaihiwapdf.pdf へのリンク

(2)玉高運動会にまつわる秘話

平成十五年から玉名高校の在京同期会の世話役をおおせつかっている。還暦を迎えた昨年十六年には六回ほど会合を開いた。その集まりで必ずといって語られるのが運動会の思い出である。

それは同期の仲間にとって時代が過ぎれば過ぎるほど燦然と輝きを増していく珠玉の思い出であり、一瞬のうちに青春時代へタイムスリップするキーワードなのである。仲間の心をつなぐ一本の棒のごときセピア色の思い出、それは当時高校三年生であった「リーダー達」の若い血気に逸った熱き想いが引き起こした事件によって生まれた。

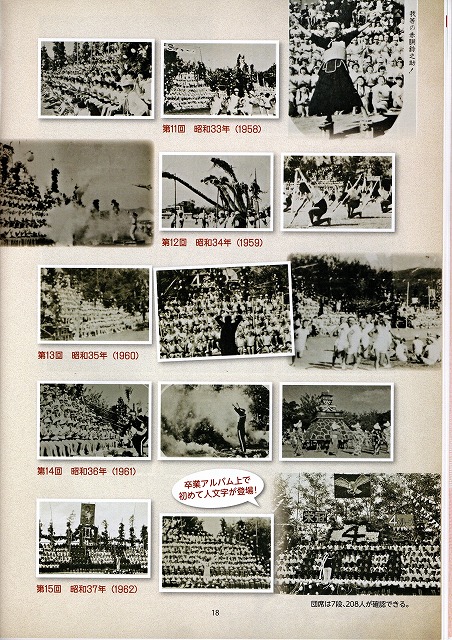

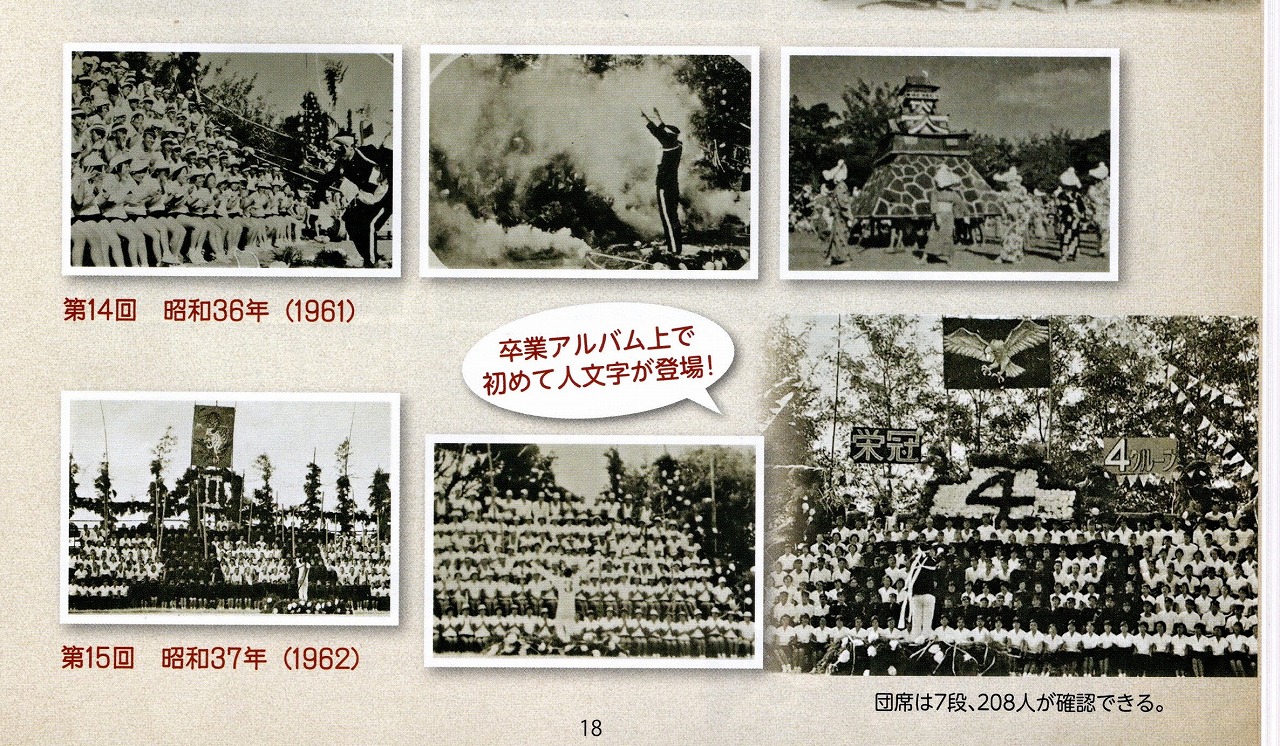

玉高運動会は今では体育祭と名前を変えて毎年春におこなわれており、現役玉高生や卒業生に限らず地元の人々にとっても、楽しみの行事の一つである。なかでも応援合戦で繰り広げる「人文字」は人々におおきな感動を与え、地域の欠かせない風物詩にもなっている。その年のテーマを若者の感性にて主張する「人文字」の素晴らしさは甲子園の高校野球の応援でよく見られるものとは異質のものだ。玉高新聞にこう書いてある。

「体育祭の目玉とも言える玉高の人文字。文字の美しさや変化の技術を競うばかりでなく強いメッセージ性を持っており、毎年時事的な内容を多く含んでいる。

玉高の体育祭には毎年五千人もの人が見に来られるため時には社会的な影響力を持つこともある。」

十数年前になるだろうか、一糸乱れぬ「人文字」の華麗さとその反面裏に潜む練習の過酷さ指摘して、NHK熊本放送が特集番組を組んだことがある。その放送をキッカケに学校内外で「体育祭」の意義について論議が巻き起こった。「簡素化論」、「廃止論」、「伝統継承論」等々の侃々諤々の議論をへて、幾多の試行錯誤を重ねながら今日の伝統ある体育祭になってきたのだ。四十三年前の我ら同期「リーダー達」の若き熱き思いが受け継がれてここまでの伝統ある行事となってきたのではなかろうか。我ら仲間の自負であり誇りとして今でも会うたびに懐かしく語り合っている。そしてそれは母との思い出とも重なるのである。

平成十五年、100周年を迎えて発行された「玉高新聞」にこう記載されている箇所がある。

|

昭和三十六年、この年は建築ブームの影響で業者に櫓の設置を頼むことができず、やむなくテニスの観覧席を四つに分けて櫓の代わりとした。当時の櫓は土台のみを業者に依頼し、イスの設置や飾りつけなどはすべてリーダー達によって行われていたので、安全性を懸念した学校が「簡素な体育祭に」との要望を出した。そのためリーダーは生徒を蛇ケ谷に集めて話し合いを行い、結局現行のまま、という結論を出した。今に続く体育祭はこのようなリーダー達の努力によって受け継がれてきたのである。

|

玉高新聞(創立100周年記念号)

体育祭~怒涛の一世紀~

「継承した伝統」のなかの記事を抜粋

(赤字下線は筆者)

たった二行の記事だが、真相はすこしばかり違っている。その当時にプレイバックしてみよう。

~詳細なる続きは興味のある方は、上記PDFでとくとお読みいただきたい。~

全校生徒の大多数は校長室占拠事件も蛇ケ谷籠城未遂事件も知らないできごとであった。一部の血気に逸るリーダー達の若き思いがもたらした行動であった。しかし伝統ある玉高運動会をなんとか継承し残していきたいと本心から思っての行動であった。そのリーダーの思いを全校生徒のまえで思いっきり話してもらおう、全校生徒に聞いてもらおう、そのうえで学校側にも誠意を見せてもらおう。それしか解決の方法はない。これがT先生に打ち明けたときの私の提案であった。

こうして全校集会が開かれた。リーダーたちは自分たちの決起行動が未然に防がれた思いがくすぶっている。1年前の十月に当時の社会党委員長浅沼稲次郎を殺害した山口音矢が17歳であったがために、17歳の少年を「恐るべき17才」と称していた時代である。1500名の全高生の中に血気にはやる30名ほどの17歳のリーダー達。なにを引き起こすかわからない。そんな不安ななか生徒会議長の私がこの集会の司会をするのである。大変な役回りである。しかしここは私でなければならないと少しばかりの気負いも手伝って、毅然として司会進行につとめた。1~2回ざわついたが、凛として裁いた。集会が終わった。二時間ほど経過していた。

真っ先に私のところに駆けつけられたのはT先生であった。

学校側の「櫓は来年以降も現行どおりで行う」という英断をまとめていただいたのである。先生に目で感謝した。二人だけにしかわからない感動が胸に渦巻いた。多感な十七歳のときの思いは余韻となって長く人生を彩った。先生には高校3年間一度も担任になってもらってないが、このことがきっかけで先生がなくなられるまで担任以上の薫陶をいただくことになったのである。

これが「創立百周年記念号玉高新聞」にいう「リーダーは生徒を蛇ケ谷に集めて話し合いを行い、結局現行のまま、という結論をだした。」の真相である。

|

<玉高機関誌より>

|

<上記右欄より昭和36年・37年の運動会の写真を拡大スキャンしてみよう>

一番下に横長にいっぱいいっぱい載せてみた。

|

|

| 2023年9月10日(日) |

| 玉高創立120周年! |

今年は玉名高校創立120周年だという!

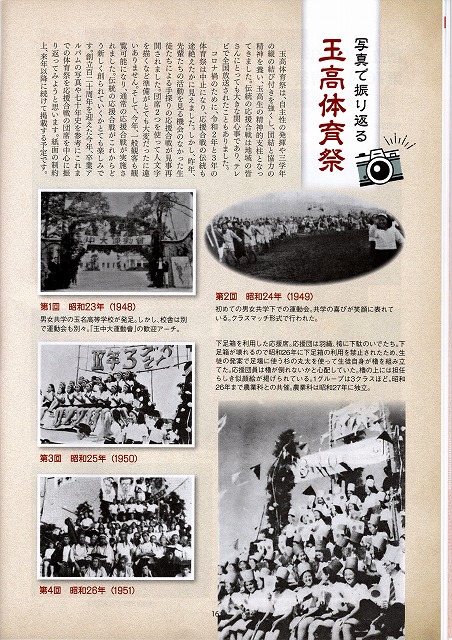

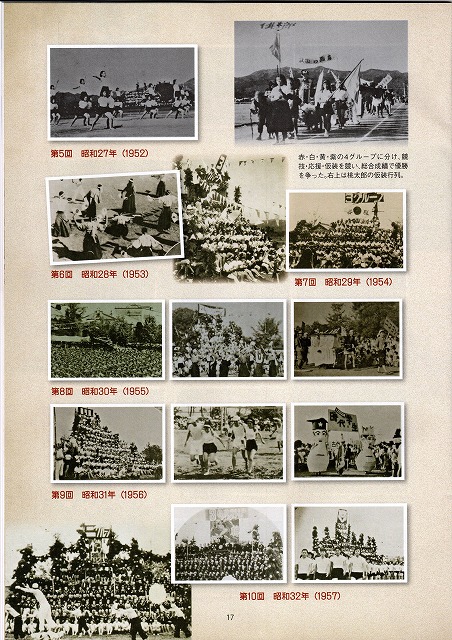

玉高同窓会会報(NO53)が送られてきた。そのなかに「写真で振り返る玉高体育祭」の記事がある。

懐かしい昔の運動会の一コマの写真に見入る。

じっくり関連記事をあとで掲載するとして、まずは100周年の時の思い出のアルバムをリンクしよう!

100周年記念の時の玉高校長としてわれらが同期の高田君が堀部校長として抜擢されてその任にあたったのである。

大役を演じる中にわざわざ上京して、「在京玉高会」に来賓として列席。われらひよ会の鼻を大いに高からしめてくれたのである!

その時の懐かしい姿が28ページのアルバム集として残っている。

20年前のことである。

ひよこ会のホームページ(アーカイブス)に掲載しているのだが、いつもはオクラに入ってしょんぼりしているので、今日は陽の目を当ててみようと、直接このページからリンクを張ってみよう!

懐かしき友の姿、御照覧あれ!

http://hiyokokai.my.coocan.jp/newpage99.htm

|

|

|

|

|

|

| 2023年9月8日(金) |

| 残暑会に17名! |

|

新世話役の担当になって初めての会合。

今年の記録的な暑さがいまだはびこっている猛残暑をひよこ会のパワーで吹き飛ばそうと、総勢17名が集まった。九州からはわざわざ坂本さんが参加!

飛んで輪に入る三ヤ子さん!

感謝感激雨あられ、我が家富戸に帰り着くころには台風13号の影響で雨が降り始め、けさ早起きしてこの日記を書いている今は、時おり激しい雨。雨音に昨日の感激がいや増してくる。

コンパさんも久し振りの参加(2018年2月以来と本人の弁)でゴッドファーザーとゴッドマザーとが揃い踏み、堀川さんもコロナ開けで音楽会復活に元気百倍となり久方ぶりの○〇スマイルを拝顔、その他の方はいつものメンバーで相変わらず気もちだけは元気凛凛、八十路の坂を登りはじめ少しばかりあえぎながらも今第二の青春と意気盛んなるひよこ会の面面。

肥後の猛婦は肥後の賢婦人でもあると大宅壮一は言ったとか、その証・片鱗を示すわが女性群。男性7名を上回る10名の参加で姦しいの3倍のにぎわいは「そうにゃせからしか!」。 皆の笑顔が素晴らしい!そして男衆も「俺もかててくれ」とばかり負けじと割って入るあつかましさ。「いひゅうもっこす」の面目躍如、「のぼせなすな、たいがいにしときなっせ」との無言のお叱りにシュンとなる。

その面面の近況報告に酔う、「継続は力なり」の趣味や奉仕や好きなことのそれぞれの「道」は達人の域。そしてその尊顔の一つ一つに歴史がにじみ出ている。伊達や酔狂で80まで生きたっじゃなかと言わんばかり・・・。それなりの思いと苦労と努力がもたらした神々しいオーラを感じる。

その光輝くひよこらの笑顔をとくとご覧あれ!

|

<33秒動画>

|

|

|

| 2023年8月30日(水) |

| タンポポだより届く |

「タンポポだより」2023/秋号が届いた。

「シリーズ坂村家のアルバム(Vol.16)」には、昭和9年真民25歳の時、天水小学校から朝鮮の新天地に向かっていった青年真民が、

娘さんである西澤真美子(記念館館長夫人)さんの筆によりいきいきと描かれている。

~女学生のあこがれだった青年真民~

ここには私にとってうれしいことが書いてあるので抜き書きしておこう。

~忠清北道清州公立高等女学校では「ベートーヴェン」と綽名を貰いました。(上記の若き日の写真似てますかね?)

17歳の時、師範学校の入学試験を受けて音楽で失敗して以来、自分は音痴だと言っていた父ですが、彼の不屈と気概とを尊敬していたため、この渾名はありがったとか。~

音痴だと思っていたのに「ベートーヴェン」と渾名される。

私なら飛び上がって喜んで有頂天になり、しばらくはカラオケ店に入りびたりになって歌いまくっていたことでしょう!

これと同じような有名人の音痴にまつわる話がもうひとつありますがいずれそのうちに・・・

|

|

|

|

|

|

|

|

| 2023年8月8日(火) |

| 季節の便り~立秋~ |

みなさんへ

台風6号の通過による大雨、

厳しい暑さの続く毎日と、各地でさまざまな被害があり、

みなみな様のご健康とご安全を、心よりお祈り申し上げます。

暑い中でも、暦の上では今日は「立秋」です。

まだまだ残暑が厳しいようですが、

自然の営みに目をやれば、

少しずつ秋を迎える準備をはじめているようです。

ほんの少しのひとときでも、

真民先生の詩と、精一杯自分の花を咲かせている花たちの姿に、

こころ穏やかなひとときをお過ごしいただければと・・・

https://www.chichi.co.jp/special/24/autumn01/

致知出版社 小笠原節子 |

残暑の耐えがたき記録的な危険な暑さを

必死に耐えながら

心いやしの童謡を聴く

♪港♪

もうひとつおまけにふるさとの歌を聴こう

ふるさと横島のふるき歌

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 2023年7月30日(日) |

| 再開日記! |

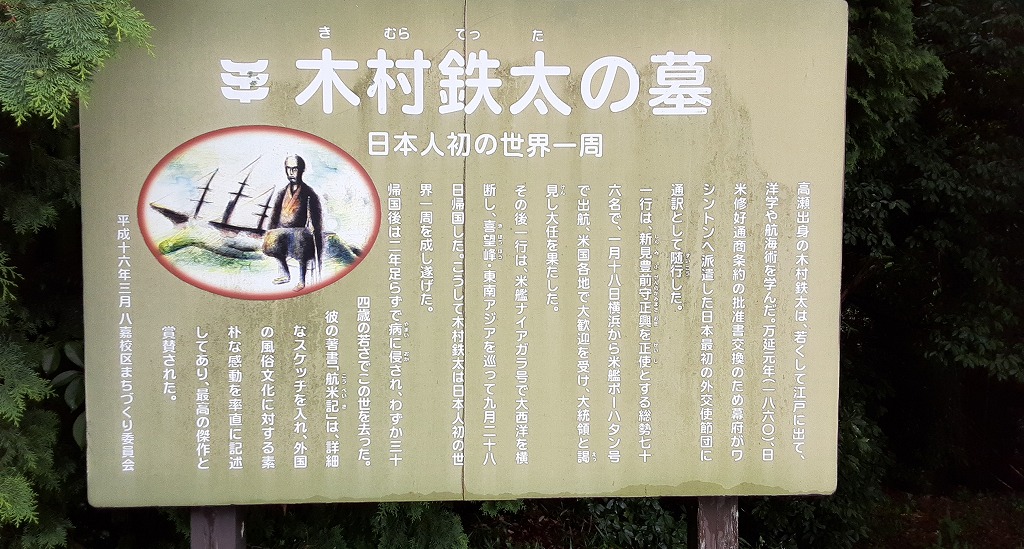

6月24日から6月29日まで九州の旅に出かけ、谷口君夫妻の案内で木村鉄太の墓に詣でた。

墓参りの予定日の28日は直前から大雨や雷に見舞われ、鉄太に面会はやめようと思ったが、

運よく雨雷とも収まり谷口君夫妻の案内で村松君付き添いのもとに御目通りが叶った。

念願かなってハッピーハッピー!

ふだんから目立たぬがチャンチャンと墓守をしてくれている谷口君・銀子さん夫妻に感謝感謝!

隠れた良き行いは一隅を照らす国宝ものである。

村松君撮影の写真を載せておこう。

|

|

|

|

次の管理人日記へ

次の管理人日記へ