| 2021年12月31日(金) |

| 1年の最後を飾る真民の一日一言 |

|

『坂村真民一日一言』の12月31日のことば

.jpg)

六魚庵独語

よい本を読め

よい本によって己を作れ

心に美しい火を燃やし

人生は尊かったと

叫ばしめよ

今年はいい本に出合えた。

来年もいい本を読んでいこう。

|

|

|

|

| 2021年12月30日(木) |

| 第九を聴きながら窓掃除 |

毎年年末の大掃除では窓ガラス拭きは私の担当。

最近はゴン太のよだれなどもあって窓ガラスは汚れに汚れている。

それに引き換え身体の方は年年衰えを感じる。

椅子を使っての高所作業や窓枠に座っての窓ふきは危険この上ない。

今年も今日朝から陽の光を浴び、毎年恒例となった第九を聴きながら、

「どっこいしょ、よっこいしょ」と掛け声をかけ、窓ふき作業である。

終わった瞬間、歓喜の雄たけび、「やっと終わった!やったやった!!!」・・・

ご褒美はできたてあんこ入りの餅!

のどに詰まらせないように、ゆっくりゆっくりと、歓喜の余韻に浸りながら・・・・。

もう二つ寝ると正月である。

|

歌:童謡・唱歌

作詞:東 くめ

作曲:滝 廉太郎

もういくつねると おしょうがつ

おしょうがつには たこあげて

こまをまわして あそびましょう

はやくこいこい おしょうがつ

もういくつねると おしょうがつ

おしょうがつには まりついて

おいばねついて あそびましょう

はやくこいこい おしょうがつ

|

|

|

| 2021年12月26日(日) |

| ボクシングデイに聴く「いい日旅立ち」 |

|

|

|

| 2021年12月25日(土) |

| クリスマスなぜか?高校三年生? |

|

|

|

| 2021年12月24日(金) |

| 今年の致知出版のベストセラー |

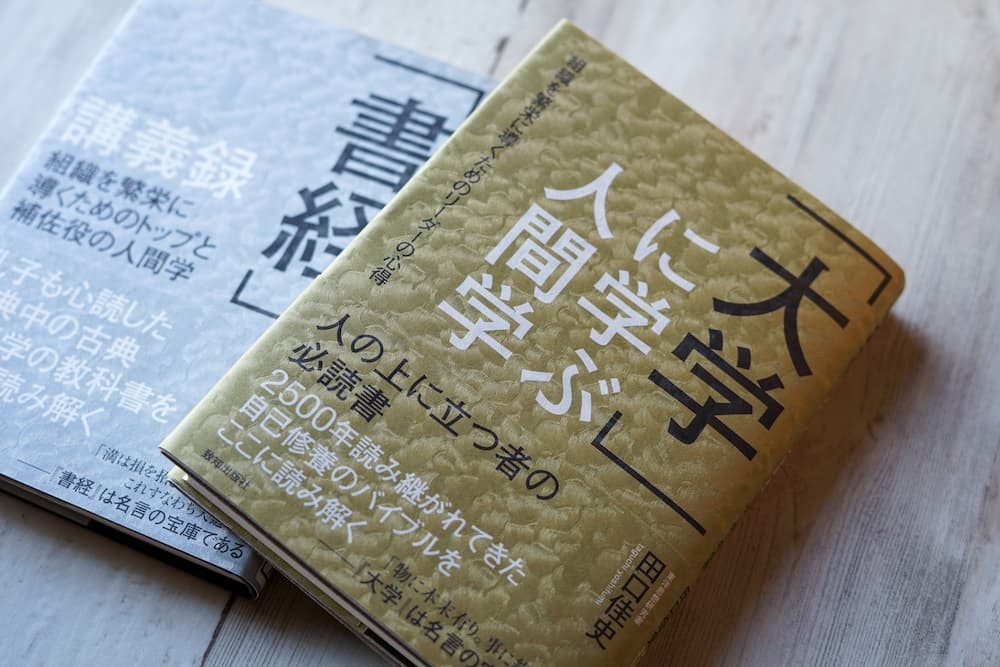

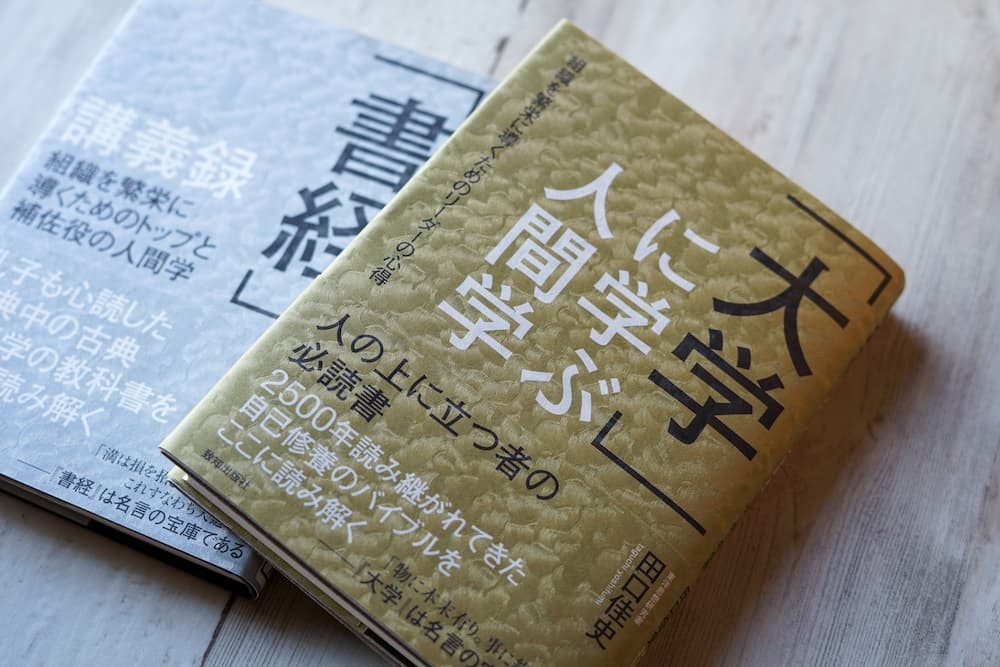

致知出版社からのメールに今年のベストセラー第一位が発表された。

早速買って読んでいる。

人気第1位に選ばれたのは、『「大学」に学ぶ人間学』 田口佳史・著

|

大学の道は、明徳を明かにするに在り。

民に親しみに在り。

至善に止まるに在り。

四書五経は巻頭の一文に非常に重きを置いている。

たとえば『論語』の冒頭は「子曰く、学びて時に之を習う。亦悦ばしからずや」、つまり「人生は学びだ」ということをまず孔子が述べている。

また『中庸』は「天の命ずるを之性と謂う」(天命之謂性)と、人間が宇宙に発して一体何をするべきかということをたった五文字で示す名文である。

大学の冒頭も「大学之道、在明明徳」のわずか八文字だが、この八文字に本義がある。であるから、一字一字を注意深く読んでお話していきたいと思います。(田口佳史の言葉)

<田口氏の講義より>

徳の大事さ

※聖徳太子の冠位十二階で最高の位は『大徳』である。

《冠の色:階級》

■濃紫:大徳(だいとく)■薄紫:小徳(しょうとく)

■濃青:大仁(だいにん)■薄青:小仁(しょうにん)

■真紅:大礼(だいらい)■桜色:小礼(しょうらい)

■橙色:大信(だいしん)■黄色:小信(しょうしん)

□純白:大義(だいぎ)■薄白:小義(しょうぎ)

■漆黒:大智(だいち)■薄黒:小智(しょうち)

※身分は上から高い順

|

|

|

| 2021年12月22日(水) |

| 伊豆のゆず湯は晩白柚! |

冬至の日にはゆず湯が最高!

伊豆高原の「高原の湯」の露天風呂に、熊本八代産の「晩白柚」が浮かんでいるというので、

冬至の今日、取るものもとりあえず、駆けつけた。

地元のお客様がゆっくり楽しんでおられ、サウナも人気で、狭いスペースに人数制限をしながら、汗をかく。

じっくり汗が出きったところで(約12分)、露天にある水風呂に浸かる。じっくり水の冷たさに耐えていると、

お店の三助さんが「氷を入れます」といって、バケツに一杯の氷を冷たい水に放り込む。

じっと冷水に耐えていた身には、一段と寒さが伝わって、凍り付く。

フリーズの状態になってしまった。

このままでは気を失うと、凍り付いた心を勇躍、ブルっとふるって、立ち上がる。

そして、晩白柚のゆず湯の露天風呂に「ザボン」と飛び込む。

じわーっと身体の中からあたたまる。

熊本八代日奈久温泉を思い出す・・・

.jpg) |

について

時は大正九年、品質の優れた果実品種「晩白柚」が原産地マレー半島から、当時台湾総督府に勤務されていた熊本県出身の植物学者島田弥市氏によって台湾に輸入されました。そして十五年後の昭和十年、島田氏の好意により、熊本県果実試験場において試作した結果、熊本の風土、特に八代地方に好適している事が判りました。

現在では熊本県の柑橘奨励品種の一つとして、八代地方のみにその奨励を行っている程、商品価値の高い果実となり、地域農業の発展に寄付しています。

.png) |

|

|

| 2021年12月22日(水) |

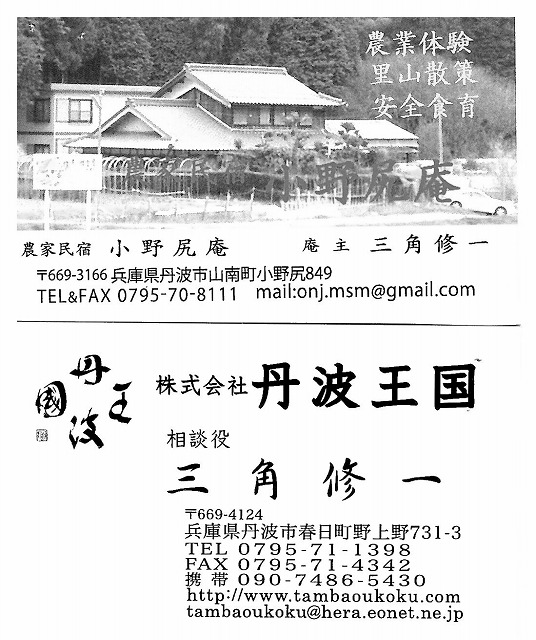

| 丹波王国からの贈りもの |

|

|

|

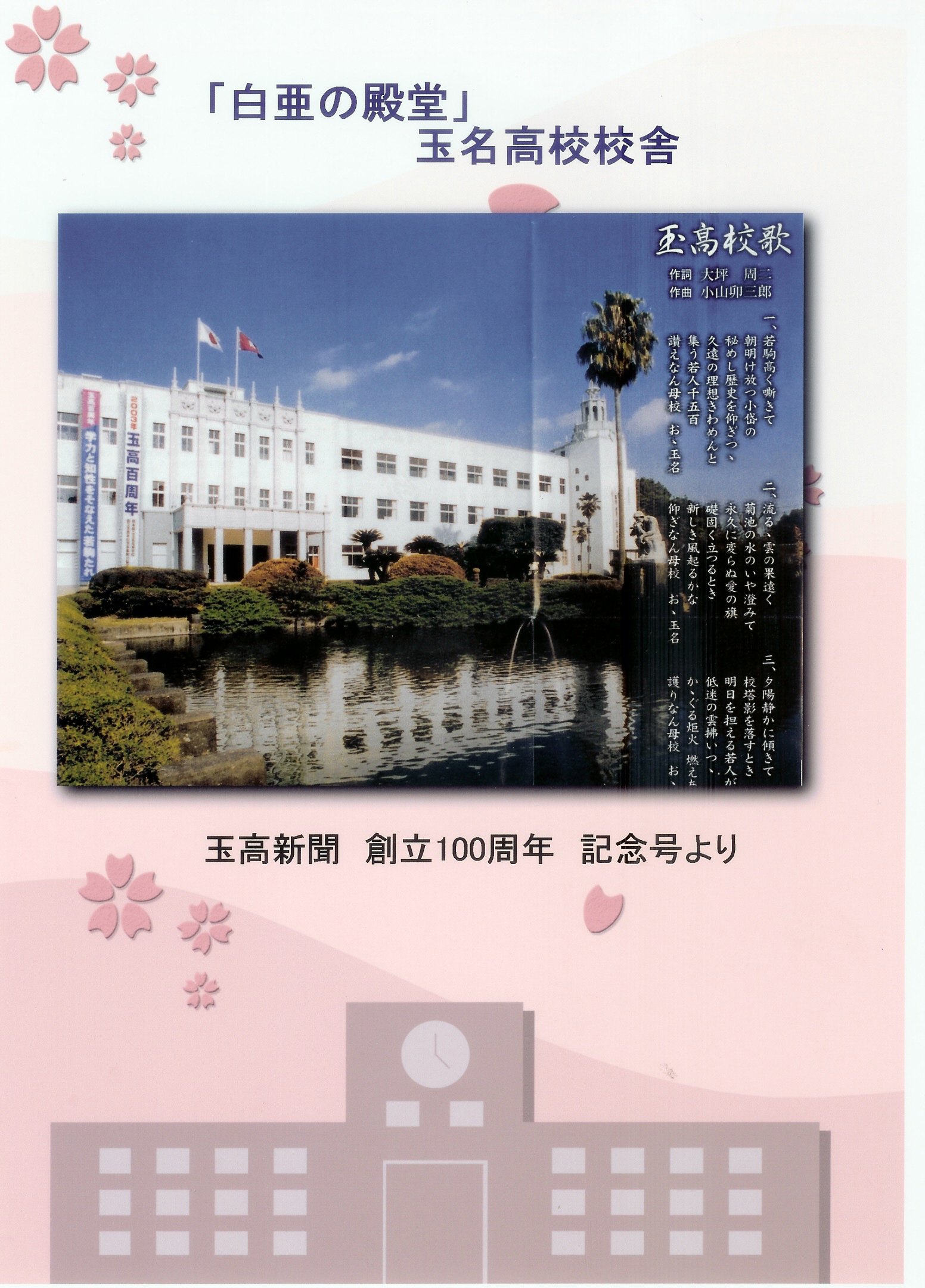

| 2021年12月22日(水) |

| 季節の便り~冬至~ |

コロナ禍に あっという間の 去年今年

残り少なくなったカレンダー。

あっという間に一年が過ぎ去ろうとしています。

今年も一年間、ひよこ会のホームページのご愛読、

そして24節気の「季節のお便り」をご覧いただきまして、

ほんとうにありがとうございました。

季節ごとに姿を変える山々や、

ただひたすらに咲く可憐な花たちの姿に触れ、

こころ癒され、また自然の生命力に大きなエネルギーを感じながら、

「日本人に生まれて良かった」、

「玉高ひよこ会のメンバーで良かった」とつくづく感じました。

.png)

言葉の贈り物である、坂村真民先生や、横田管長様、

そして『致知』の誌面で紹介された言葉などに

日本人の感性の素晴らしさ、日本語の素晴らしさを感じた一年でもありました。

来年もひよこ会の皆様のもとに、素敵な日本の季節と言葉をお届けできますよう、

一年の感謝とともに、今年最後の「季節の便り」をお届けさせていただきます。

年の瀬の慌ただしい日々の中、

ほんの少しでも心安らぐひとときをお過ごしいただければと・・・

https://www.chichi.co.jp/special/24/winter04/

致知出版社 小笠原 節子

ひよこ会ホームページ管理人 米村 邦臣

-------------------------------------

|

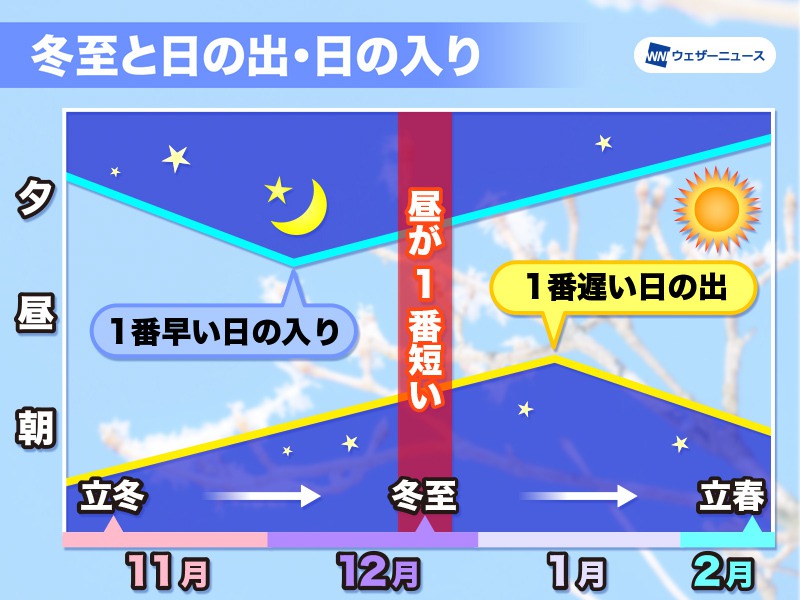

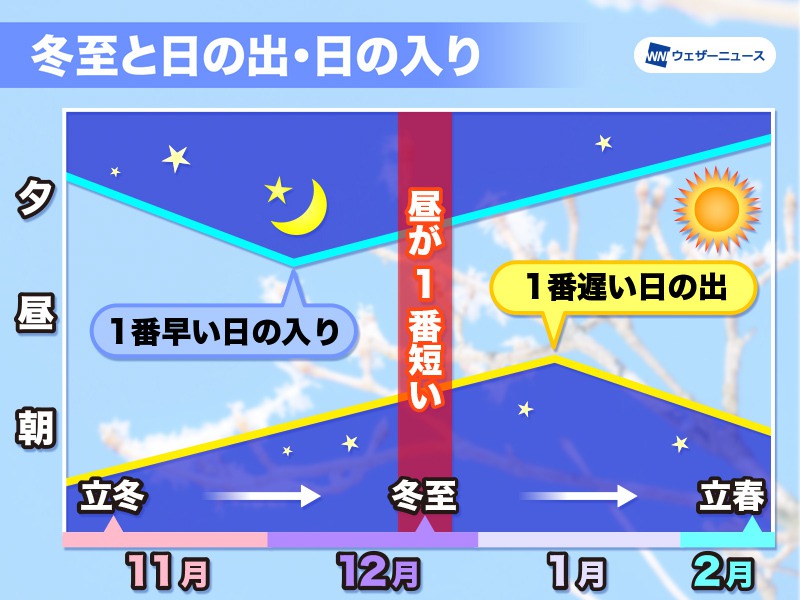

<一陽来復>

日はまた新しくなり登りくる

今日は冬至

昼が一番短い日ですが・・・

一年で一番早い日の入りは12月6日頃

一年で一番遅い日の出は1月8日頃

絵とき図

|

|

|

| 2021年12月15日(水) |

| 語りの劣等感にいどむ! |

|

月に1回地元放送局に出演している。

「伊東郷土研究会」の情報発信として9時15分から15分ほど時間を割り当てられており、私の担当は第三水曜日。

今日も放送が終わってホッとしているところである。

でも結果はいつものことながら、あまりうまくいかなくて、しょげこんでいる。

お酒を飲んだらスイスイと言葉滑舌にしゃべれるんだが、公式発言でのスピーチはいつのころからか、

劣等感に苛まれて、しばらくは、落ち込むことになる。

しばらくすると、元気を取り戻す。

喋れるだけでありがたい!

継続することで少しずつは進化する。

そういう自分がいる。

今読んだ稲盛和夫さんの本にこう書いてある。

「魂から発せられた言葉は、表現が少々稚拙であっても、聴く人の魂に語りかけ、感動を与える。全身全霊を乗せた言葉にはある種の『霊力』があるからである。つまり言霊である。一所懸命、なんとか相手にわかってほしいという思いを込めて、文字通り心の底から出た言葉は、やはり、単なる話のための言葉よりも訴える力が強いのは確かだ。聞き手の感動を呼び起こすのもそれゆえにほかならない」

「話すことによって全エネルギーが相手にすべて送り込まれ、自分が抜け殻になってしまったかのよう。これを『エネルギーを転移する』と呼ぶ。」

そうだ、私の全エネルギーを絞りだして、心底から、情熱をもって、自分の熱き思いをかたりかけ、相手に私の想いのエネルギ―を転移していこう。

それでだめなら、だめなんだ。

そう開き直って、次回に挑戦していこうという覚悟と勇気が芽生えてきた!

以前の録音を聴いてみよう。

11/17放送分

木下杢太郎シリーズ 米惣3兄弟 長男太田賢治郎について

12/15放送分

木下杢太郎シリーズ 米惣3兄弟 二男太田圓三について

毎週土曜日午前5時30分から再放送される。

12/18(土)に録音した。

言霊を一所懸命に絞りだしているのが目に浮かぶ・・・・

これぞ自我流、米村流である!

|

|

|

|

| 2021年12月9日(木) |

| 熊本の偉人~元田永采(もとだ ながざね) |

|

玉高時代数学の先生に「永田ハツメ」という方がおられたと記憶している。

私の母の名前が「ヨツネ」だったので、なぜか永田ハツメ先生に親近感を覚え、数学が得意科目になった。

元田永采は高瀬藩に務めていた時期がある。

ふたりにはなんらかの関係があるのかもしれないと思いながら、元田永采を学んでいる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

元田永采は明治天皇の傅役として若き天皇のご指導ご教育に当たった。

徳富蘇峰は元田永采のことを「明治天皇の人格を作り上げた最親最密の顧問である」という。

ウィキペディア

元田永采(もとだながざね)

1818‐91(文政1‐明治24)

明治天皇側近の儒学者。熊本藩に生まれ,藩校時習館に学ぶ。横井小楠の影響をうけ実学派に参加。維新後の1871年(明治4)大久保利通らの推挙により宮内省に入り,侍読,のち侍講,侍補となって死去までの20年間,天皇への進講をつづけ,帝王学の教授にあたった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

そして同郷の井上毅の「教育勅語」の作成に協力した。「教育勅語」は井上毅と元田永采との信頼関係によってうまれたと評価されている。

明治23年10月30日、教育勅語が発布された。

その2か月後、元田永采は病に倒れた。

その病床に井上毅は駆けつけ、明治天皇から男爵の爵位が授けられることを告げる。

「この驚きご恩は草葉の陰から報い奉る」と元田永采は繰り返し繰り返しつぶやきながら息を引き取った。

~『教育勅語の真実』(伊藤哲夫著)より~

|

『致知』の編集長の藤尾秀昭は明治天皇の侍講を務めた元田永采の言葉を、2022年1月号『致知』巻頭言「人生、一誠に帰す」にて次のように紹介する。

明治天皇が初めて東京帝国大学に行幸、授業を見学され、理系の学問は充実しているが、最も重要な人間修養の学問が乏しいことを憂えられた。これを受け元田は井上毅(こわし)と協力して「教育勅語」を作り、国民教育の規範とした。

(米村注:元田永采も井上毅も熊本出身の大偉人である。『教育勅語の真実』【伊藤哲夫著】に詳しい。~「教育勅語」がなければ、明治の時代を支えた国家理念は生まれなかったかもしれない。その作成に心血を注いだ、井上毅と元田永采という二人の偉人がいてくれたことに、われわれは感謝したい。伊藤哲夫記す

~わたしはその二人が熊本県人であることを誇りに思う。)

元田永采の七言絶句

勇力の男児は勇力に斃(たお)れ/文明の才子は文明に酔う

君に勧む須(すべから)く中庸を択(えら)び去るべし/天下の万機は一誠に帰す

(力の強さを誇る人は力に倒れ、知識や技術に優れた人はそのことに溺れてしまう。

人はやはり中庸を選ぶことが大事であり、人生、どんな時でも誠を尽くすことほど大事なことはない。) |

|

|

|

|

| 2021年12月8日(水) |

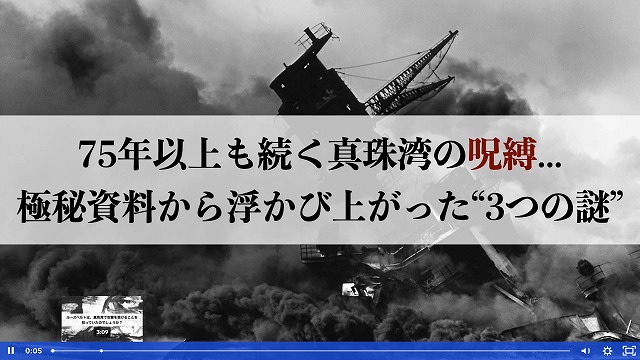

| 真珠湾攻撃の真実 |

80年前の今日、大本営発表があった。大本営陸海軍部発表(昭和16年12月8日午前6時)

臨時ニュースを申し上げます。臨時ニュースを申し上げます。 臨時ニュースを申し上げます。臨時ニュースを申し上げます。

大本営陸海軍部、十二月八日午前六時発表。

帝国陸海軍は本八日未明、西太平洋においてアメリカ、イギリス軍と戦闘状態に入れり。

|

だまし討ちだとアメリカは日本を非難した。

でもそれはアメリカによる罠であった。

今真実が解き明かされる!

皆さんとその真実を共有できればと思い、今学んでいる講座から一部を掲載します。(米村)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

アメリカ政府

「この文書を公開したら大騒動になる。 この時代を生きた日本人が 全員死んでから出そう」

60年間封印され続けた、真珠湾にまつわる極秘資料...

アメリカ政府にとってそれほど隠したかった真珠湾攻撃の真相とは?

西鋭夫(

私がワシントン大学にいた時、担当教授から興味深い話を聞いたんです。

彼は、真珠湾内に停泊していたアメリカ航空母艦の水兵でした。

日本海軍が秘策に秘策を練ったあの真珠湾奇襲の前...

今まで聞いたことのないような命令が下されたそうです。

「土曜日から演習とは どういうことですか!?」

「俺には、週末しか会えない 彼女がいるんです!

それに、空母3隻だけに 演習命令とは納得いきません!」

真珠湾の航空母艦で、私はひどく怒り狂い、上司に文句を言った。

しかし、上官は、「上からの命令だ。」の一点張り。

当時、アメリカ海軍では『日曜日は外出禁止だ』との命令がありながら、

何故かこの時だけ、「土曜日の朝から 1泊2日の演習がある」との命令が出たのだ。

私は嫌々ながらも、この不自然な演習に出かけていくのだった...

アメリカ海軍史上、日曜日に演習したのは、この時が最初で最後だったそうです。

日曜演習は禁止されていた中、どうしてその日だけは"特別"に、演習が行われたのでしょうか?

<動画:真実の歴史講座:14分12秒>

|

|

|

|

|

|

| 2021年12月6日(月) |

| ああ、あれから20年! |

12月6日は私の会社人生の敗戦記念日である。と同時に終戦記念日でもある。

はかなくもバブルの崩壊により海軍魂とともに海の藻屑と消え去った会社、ブルドーザー工事、否途中から名前を変えた青木建設。(英文名はAOKI CONSTRUCTION から AOKI CORPORATIONとして世界のAOKIに躍り出ていた)

ちょうど20年前の2001年12月6日の今日、民事再生法の適用を申請した。

その日はわが人生において一番長い日となった。(The Longest Day In My Life)

あらためてその日の一部始終を書き残した記録を読み返す。

わたしにとっての「リメンバー・エーオーケイアイ【AOKI】」、今日は厳粛な追悼の一日である。

そして民再法申請の翌日、2001年12月7日(金)にひよこ会の忘年会が青山の三井倶楽部で開催された。(参加者18名、幹事米久保さん藤本くん)もちろん参加できる状況ではなく欠席したのだが、しかし、半年後の2002年6月29日~30日に開かれたひよこ会初めての一泊旅行(湯河原清健荘:三井化学保養所)には、早くも傷心癒え、馳せ参じたのである。

<2021年9月11日の管理人日記にも書いているので、重複するが再度掲載しておこう>

※20年前の今ごろ会社復興への最後のあがきをしていた。しかし、その甲斐なく12月6日に民事再生法を申請し、会社倒産へと歴史の針は進んでいった。

「大きな砂時計」は小さな一握りの砂をその一日分として定まった量を多くもなく少なくもなく、静かに積もらせていった。

その12月6日の私の人生で「一番長かった日:The Lnogest Day【会社倒産の記録】」を『定年田舎暮らし』というエッセーで綴る自分史ーに書いている。リンクして保存しておこう。

|

|

|

|

| 2021年12月4日(土) |

| ああ!「江田島精神」のむしゃんよさ! |

高校二年の時の担任は横田先生であった。

先生は江田島で海軍の教育をうけ、その「江田島精神」で私らを訓導された。その時私は16歳。

今に思う先生の慈愛の眼差し。大きな包容力。そしてむしゃんよかった(かっこよかった)「江田島精神!」

昭和41年(1966)4月、大学を卒業し入社したのは「ブルドーザー工事株式会社」。

戦後の昭和22年(1947)5月、海軍出身者たちが戦争に負けた責任を感じ国土復興の思いで創立した会社であった。

入社以来「海軍魂」を叩き込まれた。

以来苦闘・苦節35年!

しかしあっけなく、平成13年(2001)の12月6日に民事再生法を申請し、海の藻屑と消えた。

会社は間もなく55周年を迎えるところであった。私は満57歳と8カ月余・・・

平成18年(2006)62歳、失意のなか伊東に移住した。

そして出合ったのが、東郷平八郎元帥が昭和4年(1929)81歳のとき愛する奥様のために建てた別荘である。

保存活動を進める中で、小山力君の協力を受けた。

彼は防大、海上自衛隊と進み、江田島で教育訓練を受けている。

自衛隊を退官後記念艦三笠の事務局長の職にあった。

一番の元気虫であった彼が亡くなったのは平成26年(2014)6月28日。

あれから7年、時代は令和となり2021年・・・・

そして間もなく迎える12月6日そして12月8日。

混迷を深める日本国、そして迷える日本の指導者。

今こそ日本を正しくリードする真の指導者の実現が期待される。

ああ「江田島精神!」

悶々、鬱々としたなか、ある講義を受けることにした。

元海上自衛隊幹部 恵隆之介先生が解説する「世界に誇る『海の武士道』」

「危機」という言葉が日本人の視点から完全に消えてしまい、突如発生したパンデミックに対して自国の力で対処できなくなってしまっているのです。

そして何よりも日本には危機に瀕した際に頼れる信頼に値するリーダーがなかなか出てこない…

では、戦前の日本では果たしてどうだったのでしょう。日本が一番強かった時代のリーダー達はどのようにして生まれたのでしょうか。

その秘密は、今もなお日本に存在し、米国のアナポリス、英国のダートマスと並んでかつては世界三大兵学校と評されたある学校に隠されていました…

↓

>伝説の学校の正体とは…

<昭和36年(1961)4月1日、2年6組のクラス会

:握り飯をほおばり味わう横田先生と荒木君と小生>

|

<多くの俊英たちが憧れた江田島の象徴「赤レンガ」>

予科練の歌

若鷲の歌(予科練の歌)【戦時歌謡】

<現在の「江田島幹部候補生学校」校長室で八木浩二校長

:扁額は東郷平八郎元帥揮毫の書「學不厭」> |

|

|

| 2021年12月1日(水) |

| 熊本の便り~福岡君(渡辺熊大名誉教授)の新聞記事 |

|

|

|

| 2021年11月29日(月) |

| カヤック初体験! |

|

函南の川の駅で犬フェスティバルが開催された。

天気も良く狩野川の静かな流れのカヤックを犬と体験できるということで参加した。

富士山のまだ汚れを知らぬ真っ白な処女雪を冠る頂きを眺めながら、こちらもカヤックの初体験!

うぶな同志のオール漕ぎは初々しい!

富士の山にメンタイパークのシンボルが真っ青な空に映える!

|

|

|

|

| 2021年11月28日(日) |

| 70歳が老化のわかれ道 |

|

|

|

| 2021年11月25日(木) |

| 蓼科のバラクラ・晩秋の寂しさ! |

|

|

|

| 2021年11月22日(月) |

| 季節の便り~小雪~ |

|

今日はいい夫婦の日

共に長生きいいもんだ!

皆様へ

小春日和の穏やかな日が続いていましたが、

今日から次第にひと雨ごとに寒さが増すようです。

今日は暦の上では「小雪」です。

各地の紅葉も日差しの中で、より一層色鮮やかさを増し、

自然の美しさを感じる頃となりました。

自然の中に佇むと、

次第に悲しみや、沈んだ心が癒され、

また頑張ろうという力が湧いてきます。

本日お届けの美しい紅葉と、

真民先生の詩をご覧いただき、

ほんの少しのひととき、

自然と言葉の力を感じていただければと・・・

https://www.chichi.co.jp/special/24/winter02/

致知出版社 小笠原 節子

|

|

|

|

<2021/11/19撮影:伊東・一碧湖>

|

|

|

|

|

| 2021年11月19日(金) |

| ああ、里の秋!♬ |

~里の秋~ 倍賞千恵子 - YouTube

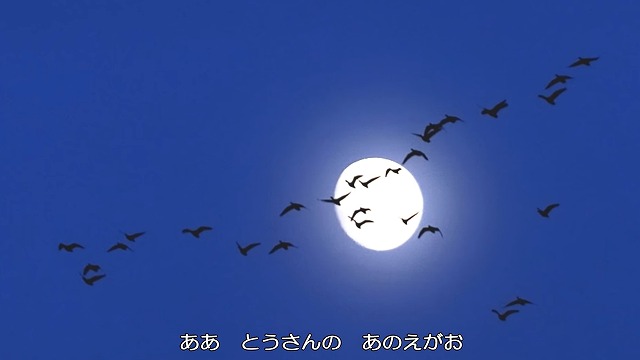

今日は旧暦で10月15日。

満月が部分月食で出てくるという。

里の秋でも聴いて遠い遠い昔、父や母のことをなつかしもう。

夜鴨も月食を楽しんで秋の夜空を渡って行くかもしれない・・・

.jpg)

|

静かな静かな 里の秋

お背戸に木の実の 落ちる夜は

ああ 母さんとただ二人

栗の実 煮てます いろりばた

明るい明るい 星の空

鳴き鳴き夜鴨(よがも)の 渡る夜は

ああ 父さんのあの笑顔

栗の実 食べては 思い出す

さよならさよなら 椰子(やし)の島

お舟にゆられて 帰られる

ああ(注) 父さんよ御無事(ごぶじ)でと

今夜も 母さんと 祈ります

|

|

|

|

|

| 2021年11月13日(土) |

| 玉ねぎを植える |

今日は玉ねぎを植えた。

畝を耕すのは私の仕事。

1)植える前の畝

2)マルチをした畝

3)玉ねぎを植え付けた畝

全部で三種類、約200本の苗を植えた。

今回の畝は溝を深くして水はけが良いように試してみた。

さて成果はどうか、来春を期待!

|

|

|

|

| 2021年11月11日(木) |

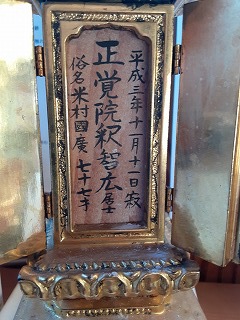

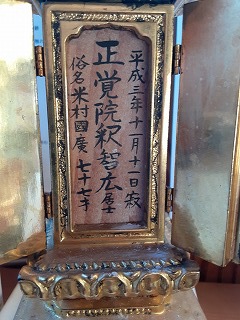

| 11月11日命日 |

|

11月11日は父の没後30年の命日にあたる。

1991年、私が47歳のときである。

その6か月後の6月1日、私はシアトルに赴任した。

1回忌はシアトルより一時帰国しての参列。

そして月日は目まぐるしき過ぎて30年経過。

親父の亡くなった年を追い越して、私は今、生きている。

いな生かされている。

健康な体に生んでくれた父や母に感謝しながら、今少し長く生きたい。

あと6年で母の生きた83になる。

|

昨日城ケ崎文化資料館で肥田浜五郎についてセミナーを行った。

12名ほどの参加で、資料館閉館後の16時から、白熊コーナーを貸切にて、1時間半の髙橋尊顯さんと2人による講話、そして参加者とのトークで18時前に終了した。外は暗くなって半月7日の月が空にかかっていた。

2021年度11月度シリーズ開催。その最初の企画である。果たして劈頭を飾れたか?

<資料掲載>

|

|

|

|

|

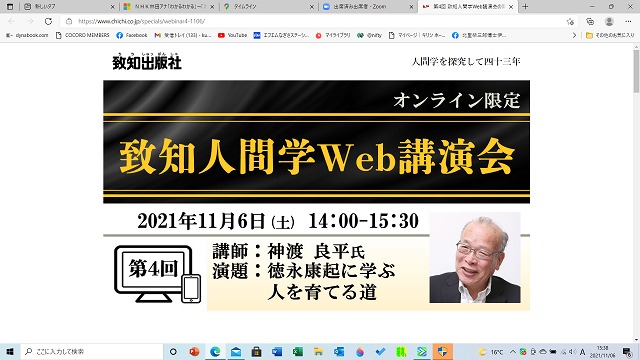

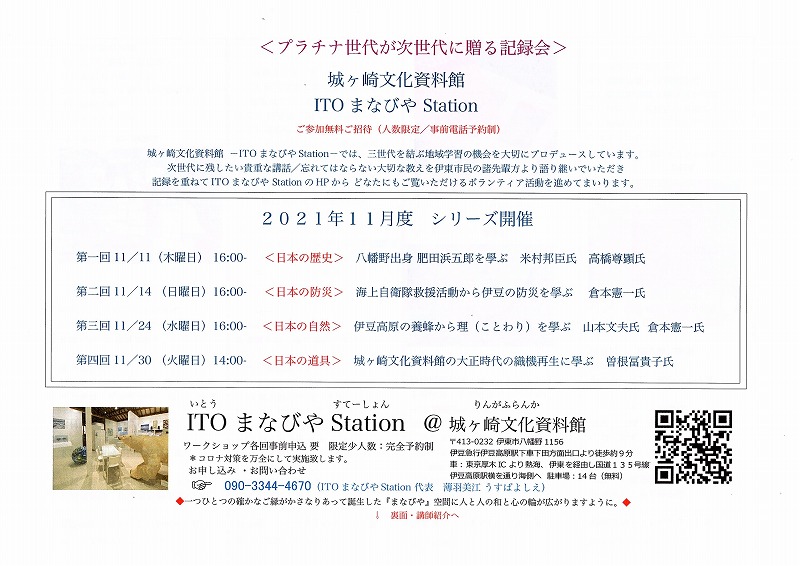

| 2021年11月6日(土) |

| 熊本の教師の偉さを聴く |

熊本の教師、<徳永康起に関するオンライン講演会>を聴いた。

講師は神渡良平氏で、タイトルは「徳永康起に学ぶ人を育てる道」

以前神渡氏の本を読み感動して、この管理人日記にも書いている。

今日は致知出版社によるパソコンでの「オンライン講座」である。

14時から15時30分まで真剣に聞き入った。録画もしたので、これから何回でも聞き直せる。

ここまで思いが募るのは、やはり郷土熊本の教師の偉大さに感銘を受けるからである。

わが恩師にもそれなりの先生方がおられ、ご指導ご訓育を賜った。そしてわが同窓の仲間にも素晴らしい先生がいる。

そのことが我が誇りに思えて、この徳永先生に関する講演を聴く気になったのである。

「教え子みな吾が師なり」を信条にこどもたちの教育に身を捧げ尽くした不世出の教育者」と、神渡先生はその著『人を育てる道~伝説の教師徳永康起の生き方』(致知出版社)に書かれている。

|

|

|

|

| 2021年11月5日(金) |

| 紅葉の月(3) |

|

涸沢渓谷の紅葉に心惹かれて上高地を訪れたのはちょうど10年前の2011年のこと。

NHKの山番組で10月初・中旬が一番いい紅葉の季節というので、10月14日に涸沢ヒュッテまで登ることにした。

前日横手山荘に泊る。当日小雨の霧の中、涸沢を目指すも一行は途中で断念。

しかし、諦めきれない私はやんちゃな友人と二人で涸沢渓谷の山小屋を目指した。

天気は少し回復したものの、涸沢ヒュッテ付近のモミジはすでにのシーズンは過ぎていた!

(かわりにインターネットでみて下さい。涸沢ヒュッテ 公式サイト | 北アルプス穂高氷河圏谷 涸沢 (karasawa-hyutte.com) ).jpg)

ああ!残念。

せっかくここまでみなの非難・警告を無視して小さな冒険を犯したのに・・・

残念ビールに二人で乾杯。

下山はパノラマコースを取り、途中「氷壁」の舞台になった地点を通ったりしながら、ゆっくり急いだが、

意外と道は遠く、予定より大幅に遅れてパーティのメンバーに心配をかけた。

みなから非難ごうごう、二人で頭を下げ続け、このあとしばらく謹慎状態が数年続いた。

いまとなってはちょっと苦いけど、楽しい思い出となった。

10年前、67歳のときのやんちゃな小さな冒険!

|

|

|

|

| 2021年11月4日(木) |

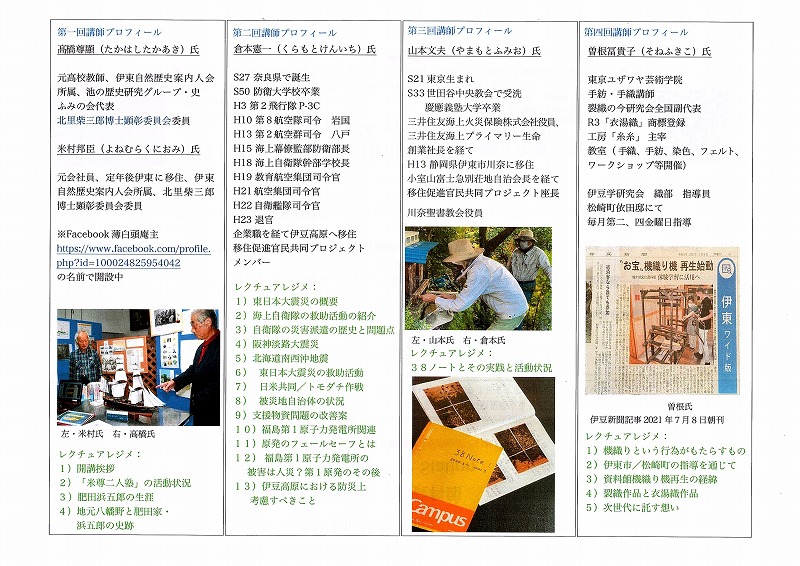

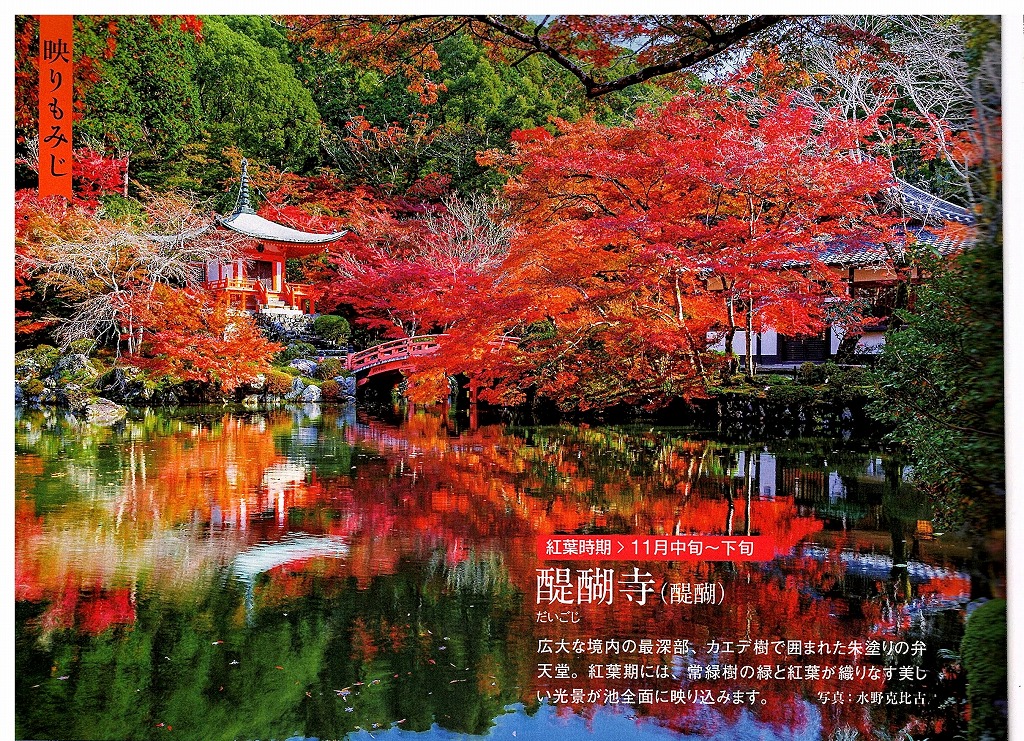

| 紅葉の月(2) |

|

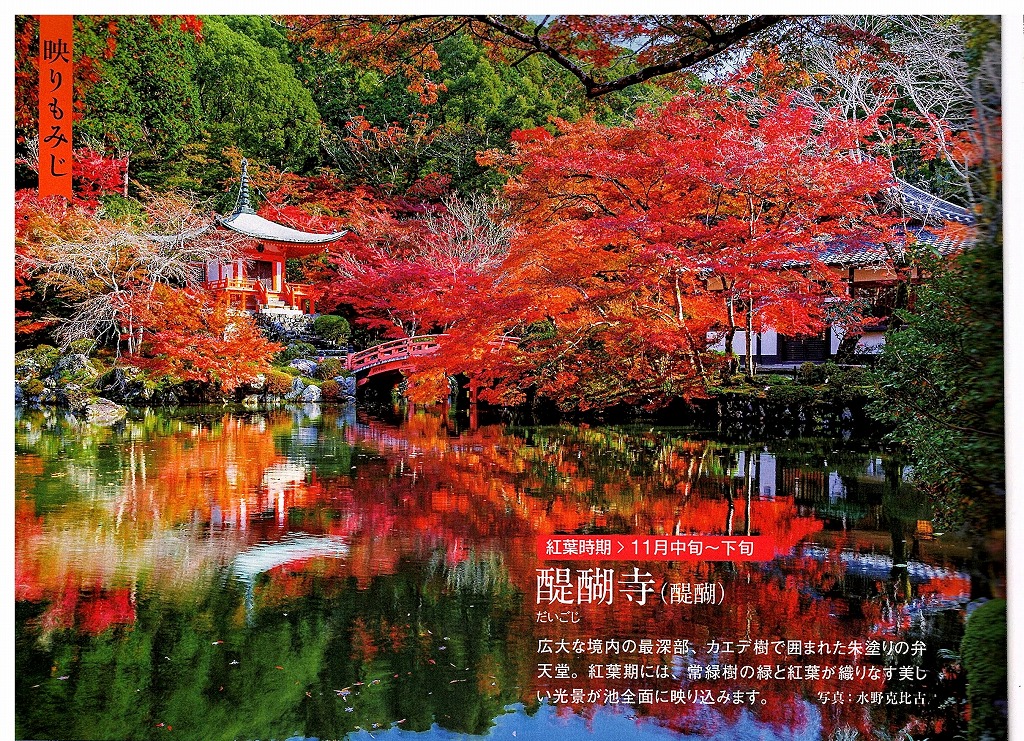

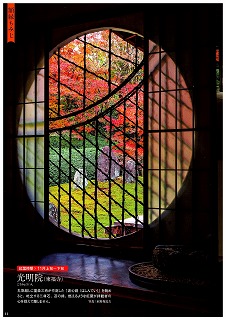

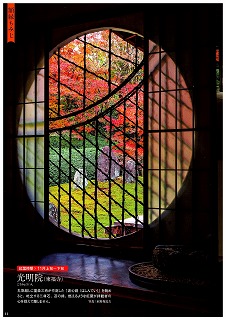

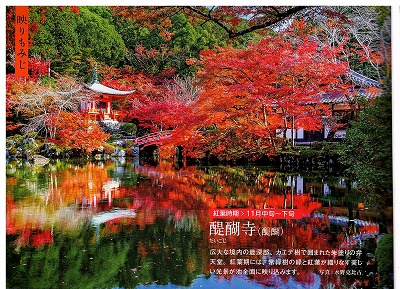

11年前の2010年12月初め、京都を訪れたときの写真を、「ノジュール」に負けずに写真アップしてみよう。

【参考】ノジュール111月号掲載の醍醐寺の紅葉

|

|

|

|

| 2021年11月3日(水) |

| 紅葉の月(1) |

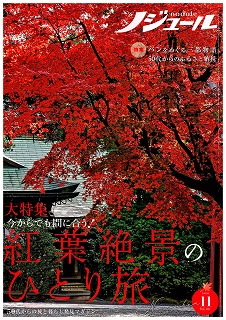

「50代からの旅と暮らし発見」とうたっている月刊誌『ノジュール』を愛読している。

11月号の特集は「紅葉絶景のひとり旅」。

みんなすばらしい紅葉の絶景ポイントばかり。

私も負けずに過去に訪れ、写真が残っているところを探してみよう。

<10年前(2011/10/14)の上高地・明神池の紅葉>

<明神橋にて> <穂高連邦を背景に>

|

|

|

|

| 2021年11月1日(月) |

| 一日のはじめに於て |

|

みろ

太陽はいま世界のはてから上るところだ

此の朝霧の街と家々

此の朝あけの鋭い光線

まず木々の梢のてっぺんからして

新鮮な意識をあたえる

みずみずしい空よ

からすがなき

すずめがなき

ひとびとはかっきりと目ざめ

おきいで

そして言う

お早う

お早うと

よろこびと力に満ちてはっきりと

おお此の言葉は生きている!

何という美しいことばであろう

此の言葉の中に人間の純さはいまも残っている

此の言葉より人間の一日ははじまる

―――山村暮鳥の詩――

|

空よ 海よ 太陽よ

そして樹々の梢の鳥たちよ

お早う お早う おまけにもう一つ

大きな声で お・は・よ・う

きょうも元気にお早う・・・

|

|

|

| 2021年11月1日(月) |

| 11月に思う! |

11月になった。

八百万の神様が出雲からお帰りになる神在月の霜月の始まり!

まずはじっくり秋のお酒を飲んで・・・

11月1日は本格焼酎・泡盛の日だそうである。

九州各県、沖縄の本格焼酎・泡盛文化。

大分と壱岐の麦、熊本の米、そして鹿児島、宮崎の芋など地域ごとの原料に合わせて造られている。

九州の気候風土が生んだ逸品を楽しんでみよう。

<豆知識>

▲なぜ焼酎と?

焼酎の「焼」という字が表すのは、熱を加えること。つまり、加熱=蒸留という捉え方ができる。それに濃い酒、強い酒という意味を持つ「酎」を併せたという説が濃厚。

▲どうして11月1日が「焼酎の日」?

1987年、日本酒造組合中央会が制定。11月1日が選ばれた理由は大きく二つある。

毎年8~9月ごろに仕込みが始まり、その年の新酒が飲めるようになるのが11月1日前後というのが一つの理由。二つ目は全国の神様が出雲大社に集まる10月(神無月)に対して、11月1日は神様がそれぞれの国に帰るめでたい日であることが理由だ。

と日本経済新聞の10月29日の特集記事には書いてある。

●熊本県

県南部の人吉・球磨地方が焼酎のおもな産地で、大半が米焼酎。同地区の水で仕込み、蒸留、瓶詰めした米焼酎を「球磨焼酎」と呼び、500年以上の歴史を有する米焼酎のトップブランドとして君臨。現在、人吉・球磨地方には27蔵元があり、銘柄を数えると、その数200以上にもおよぶ。

▲球磨焼酎(球磨焼酎酒造組合のHP)

熊本県の人吉・球磨地方で生産される米焼酎のことで、地元の水で仕込み、蒸留、瓶詰めまで行い、球磨焼酎酒造組合の認証を受けた商品が「球磨焼酎」と呼ばれる。現在、令和2年7月豪雨により被害を受けた蔵元を支援する目的で、希望の「希」、球磨焼酎の「球」を合わせて「球磨焼酎支援ボトル希球」を発売中。売り上げの一部が球磨焼酎災害義援金として寄付される。(日経紙より)

|

|

|

|

|

|

| 2021年10月26日(火) |

| 勝海舟語る横井小楠 |

勝海舟が『氷川清話』(角川文庫・勝海舟・勝部真長編)で語る横井小楠のすごさ!

P50 古今の人物

まずは水戸の烈公を取り上げ、次に横井小楠と西郷南洲について語る

横井小楠と西郷南洲

〇 おれは、今までに天下で恐ろしいものを二人みた。それは横井小楠と西郷南洲だ。

横井は、西洋のことも別にたくさんは知らず、おれが教えてやったくらいだが、その思想の高調子なことは、おれなどは、とてもはしごを掛けても、およばぬと思ったことがしばしばあったよ。おれはひそかに思ったのさ。横井は自分に仕事をする人ではないけれど、もし横井の言を用いる人が世の中にあったら、それこそ由々しい大事だと思ったのさ。

その後、西郷と面会したら、その意見や議論は、むしろおれの方がまさるほどだったけれども、いわゆる天下の大事を負担するものは、はたして西郷ではなかろうかと、またひそかに恐れたよ。

そこでおれは幕府の閣老に向かって、「天下にこの二人があるから、その行く末に注意なされ」と進言しておいたところが、その後、閣老はおれに、「その方の眼鏡もだいぶ間違った。横井はなにかの申し分で蟄居を申し付けられ、また、西郷は、ようやくご用人の職であった。家老など重い身分でないから、とても何事もできまい」といった。けれどもおれはなお、横井の思想を、西郷の手で行われたら、もはやそれまでだと心配していたのに、はたして西郷は出て来たわい。

このあと「西郷隆盛の人物」・「西郷隆盛の大きさ」篇と続く・・・

そしてまた、「横井小楠の人物」を語っている。

|

<横井小楠記念館:四時軒> |

|

|

| 2021年10月25日(月) |

| 養生訓続き~三楽の楽しみ~ |

人生の三楽

人生の楽しみは、大別すると三種類ある。

一つは、体にいいことを行い、道理にはずれたことをせず、善行をして心の中で楽しむこと。

二つは、病気知らずで、快適な毎日を楽しむこと。

三つは、長生きして、長く楽しむこと。

これら三つの楽しみがなければ、たとえ富貴(金持ちで身分も地位も高い)であっても、真の楽しみとはいえない。したがって、富貴であることは「人生の三楽(さんらく)」には入れないのである。善い行いをしても心の中で楽しむ余裕もなく、「養生の道」を知らずに、病気になりがちで、挙句の果てに短命に終わるような人が、三楽を得ることは難しい。せっかく人としてこの世に生まれたのに、三楽を得る工夫をしないでどうするか。三楽がなければ、いかに富貴を極めようと無意味である。

|

<私の人生三楽>

酒を飲み、カラオケを歌い、温泉に浸かること!

|

|

|

| 2021年10月23日(土) |

| 季節の便り~霜降~ |

|

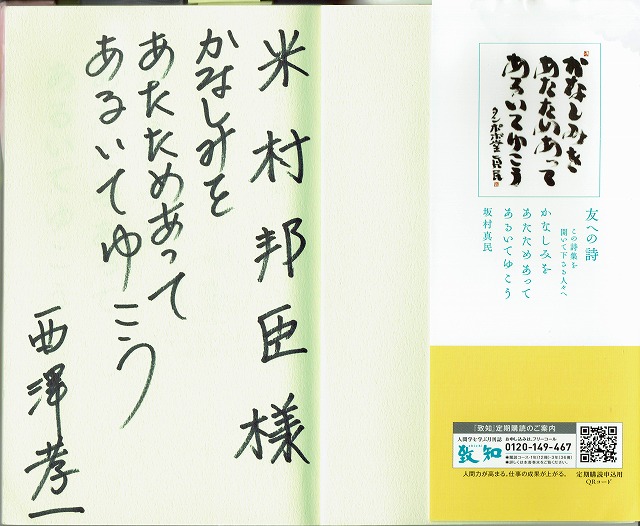

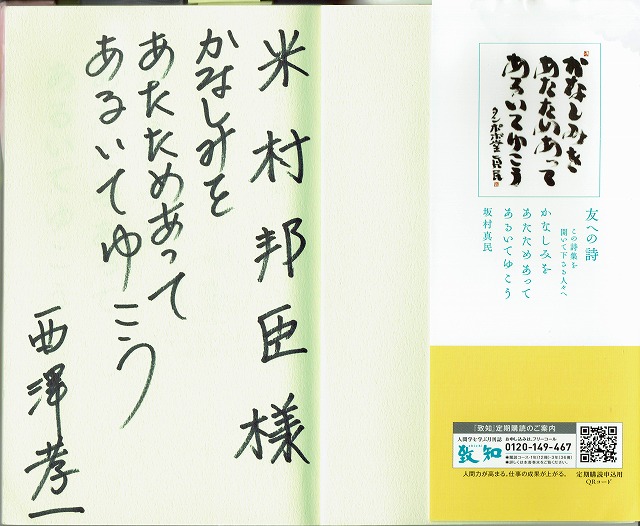

米村 邦臣 様

急に冬めいてきましたが、

米村 邦臣 様、お風邪などひかれませんよう、

くれぐれもご自愛くださいませ。

24節気では、今日が「霜降」になり、

北の国から初雪の便りが届くころとなりました。

今日ご紹介の詩は、

「かなしみを あたためあって あるいてゆこう」

(坂村真民記念館館長・西澤孝一著)から

選ばせていただきました。

有名な詩ですから、既にご存じの方も多いかと思いますが、

『致知』11月号に登場された関本院長の思いに触れる中で、

真民先生がいつの頃に、どんな思いで

この詩を書かれたか、書籍を開いてみました。

西澤館長は、この詩を紹介された後に、

真民先生の述懐を紹介されていますが、その思いにも感動を覚え

この詩がより深く心に響いてきました。

そして

「今の時代は、様々な困難が立ちはだかり、

一寸先は闇のような時代であると感じている方もいると思いますが、

真民が皆さんに訴えているのは、

「生きる希望を捨てず、しっかりと自分の道を進んでほしい。

生きていれば、必ず光が差してくる」、

「自分を信じて、前に向かって歩いてほしい」

ということだと思います。

と述べられており、関本院長がこの詩に対する思いの強さを

一層感じることができました。

どうぞ画像でご紹介させていただいたこの詩を口ずさんでいただき、

心に希望と光を感じていただければと・・・

https://www.chichi.co.jp/special/24/autumn06/

致知出版社 小笠原 節子

------------------------------

|

|

|

|

<致知2021年11月号:人生という河を最後まで泳ぎ抜く>

関本クリニック院長 関本剛

がんになった緩和ケア医が語る人間の尊厳

緩和ケア医として、これまで千人以上もの患者を看取ってきた関本剛氏(昭和51年兵庫県生まれ)は、二年前、自身の体もがんに侵されている事実を突きつけられた。重篤な病を抱えつつ、いまなお活動を続ける氏の心に去来するものは何か。人間の生と死を見つめてきた医師が至った境地を、自身を突き動かす思いを交えてお話いただいた。

|

1.png)

|

|

|

| 2021年10月22日(金) |

| 養生訓② |

|

楽しめば長生きできる

ー「養生訓」 巻第二 総論 下ー

たとえ貧しくても、身分が低くても、「養生の道」を愉しみながら毎日を送れるなら、大いなる幸福といえないか。そういう生き方をすれば、同じ一日を過ごすにしても、時間が長く感じられ、楽しみも多くなるはずである。ましてや一年を過ごすのであれば、四季折々の楽しみが、毎日毎日、とても素晴らしくかんじられるのではなかろうか。

そういう風に歳月を重ねていくと、楽しみは長くなり、その効果は長寿という形で現れるだろう。「知者(ちしゃ)の楽しみ、仁者(じんしゃ)の寿(いのちながき)」(道理をわきまえた人の楽しみ、仁徳を備えた人の長寿)に比べると、われわれのような凡人のそれは、及びもつかないけれど、楽しみが長寿につながる順番は、ほぼ同じといえる。

※知者の楽しみ、仁者の寿

『論語』(「雍也(ようや)篇」)に「知者は水を楽しみ、仁者は山を楽しむ。知者は動き、仁者は静かなり。知者は楽しみ、仁者は寿(いのちながし)」とある。

※自己流解釈

論語にはまた次のような言葉もある。

「これを知る者はこれを好む者に如かず。これを好む者はこれを楽しむ者に如かず。」

つまり知るものより好む者より、楽しむのが一番良いのである!

好きこそものの上手なれの、うわん段をいく・・・

楽しんで楽しんでその上にまたまた楽しんで、三昧の境地に没入し、

最後には笑って感謝して、毎日を平凡に生きていく。

三笑三拝三省、最後一つがプラスアルファ・・・

最高の人生ではなかろうか!

めざせ100歳、楽しみの三昧郷!

|

|

|

|

| 2021年10月21日(木) |

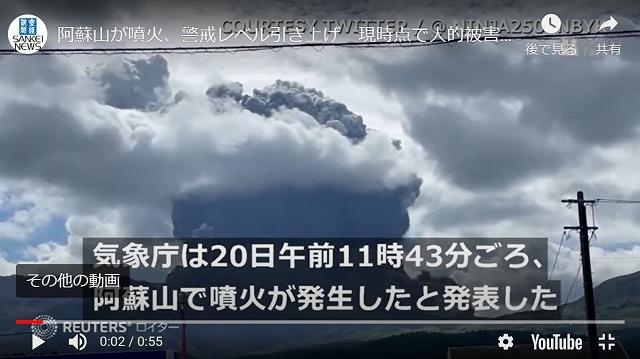

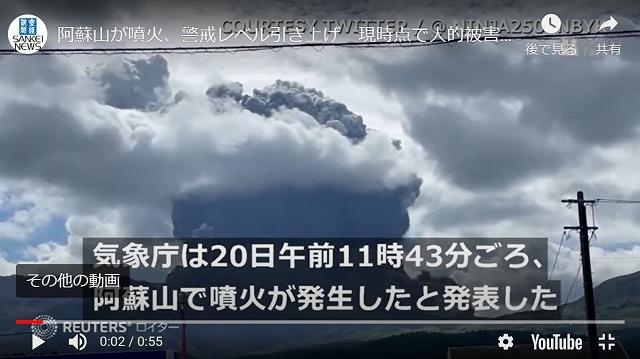

| 阿蘇山が噴火!日経記事より |

阿蘇山・中岳の第一火口で20日、噴火が発生した。

今日10月21日の日経朝刊一面に記事が掲載された。

同じ一面の囲み記事「春秋」に関連記事が載っているので、掲載しておこう。

【春秋】

▼「君にちかふ阿蘇のけむりの絶ゆるとも万葉集の歌ほろぶとも」。石川啄木と同世代の歌人、吉井勇の代表的な一首である。「現実にあり得ないことをあげて、世界がひっくり返っても女を愛し続けると永遠の愛を誓った歌」とは、「名歌名句辞典」(三省堂)の解説だ。

▼熊本県の阿蘇山の火山活動は、人間の時間的な尺度では、永久に絶えることがないように思える。旧火口の草原、草千里ヶ浜で牛馬がのんびり寝そべる牧歌的な風景や、地熱による温泉は地元の貴重な観光資源である。修学旅行などで当地を訪ねた方も多いはず。日本百名山に数えられるこの山が、きのうの昼、噴火した。

▼黒い噴煙が秋天高く立ちのぼり、火砕流や噴石が確認された。車のボンネットには火山灰がうっすらと降り積もった。気象庁は噴火警戒レベルを引き上げ、入山を規制した。自然の営みは、人びとに恩恵と災いをもたらす。大きな被害には至ってないようだが、市民生活への影響が懸念される。当面、警戒が必要だろう。

▼NHKの映像では、山麓の駐車場に大型バスが数台あった。新型コロナウィルスの新規感染者が減り、秋の行楽シーズンを迎えたおりである。観光業界にはうらめしい噴火だ。阿蘇山周辺には、吉井勇のほか、与謝野晶子など美景をたたえる歌碑が多くある。旅人がそんな情緒に浸れるよう、一刻も早く終息しますように。

|

|

※阿蘇を舞台にした夏目漱石の小説『二百十日』

そして吉井勇も与謝野鉄幹や北原白秋・木下杢太郎(伊東出身の偉人)・平野万里ら五人で、明治四十年夏に阿蘇火口を訪れている。その五人の寄稿が新聞に掲載され後に一冊の本になった。それが『五足の靴』(5人づれ著・岩波文庫)である。

そこには

(16)長洲

(17)熊本

(18)阿蘇登山

(19)噴火口

(20)画津湖

との記述がある。

また長洲には島原から舟で上陸し、その模様が記載されている。(後日掲載しよう)

その前に天草を訪れている。そしていま天草には高級旅館「五足の靴」が営業している。

URLを書いておこう。

熊本 天草の旅館 下田温泉 露天風呂付 離れの宿|五足のくつ公式HP (rikyu5.jp)

熊本観光案内

五足の靴文学遊歩道 |

|

|

|

|

| 2021年10月19日(火) |

| 養生訓を読む! |

|

人生100年の時代、『養生訓』が面白い!

その中から少しずつ気に入った箇所を抜き書きしてみよう。

まずは最初は

「のんびり過ごせば長生きできる」

山中で暮らす人の多くは、寿命が長い。昔の本には「山気(さんき)は寿(じゅ)多し」とか「寒気は寿(いのちながし)」と書いてある。山中は寒いので、「元気」を体内に封じ込めて外に漏れ出さないようにする。だから、命が長くなる。暖かい土地では元気が体外に流出し、体内に保たれる量が少なくなって命が短くなるのである。

また、山中に住む人は、人との接触が少なく、静かに暮らすので元気を減らさず、何かにつけて乏しく不自由な環境なので、おのずと欲も少なくなる。特に魚肉を食する機会はまれで、魚肉に飽きるということがない。これも山中の人が長寿を保てる理由となっている。町中に住んで、人と頻繁に接触し、繁忙な日々を送ると、気は減る。海辺に住む人は、魚肉をいつもたくさん食べるので、病気が多く、短命である。町にいようが海辺にいようが、欲を減らし、肉食を減らせば健康への害はないはずだ。

『養生訓』貝原益軒 現代語訳:城島明彦 致知出版社 いつか読んでみたかった日本の名著シリーズ⑯より

|

和の学び舎「日本志塾」のご紹介

コンセプトムービー(14分39秒)

|

|

|

| 2021年10月9日(土) |

| 新型コロナの感染者数分析~厚生労働省HPより~ |

.png)

<私なりに分析すれば>

※累積感染者数の年代別内訳

| 年代別 |

陽性者数 |

シェア |

死亡者数 |

シェア |

死亡率(%) |

|

| 10歳未満 |

30813 |

3.50 |

0 |

0 |

0 |

*陽性者の高齢者は20%のみ |

| 10代 |

68613 |

7.79 |

0 |

0 |

0 |

*10代未満は11.29%、死亡者ゼロ |

| 20代 |

201758 |

22.9 |

9 |

0.07 |

0.004 |

*20代が一番多く23%、しかし死亡率は極小 |

| 30代 |

134145 |

15.2 |

29 |

0.2 |

0.02 |

*30代と40代がその次に多いが、死亡率は低い |

| 40代 |

130003 |

14.8 |

116 |

0.9 |

0.09 |

|

| 50代 |

114826 |

13.0 |

317 |

2.4 |

0.28 |

|

| 60代 |

70864 |

8.0 |

990 |

7.5 |

1.40 |

60代以上の高齢者は陽性者数では20%程度だが、死亡率は高齢になるほど高くなっている。死亡者の94%は高齢者である。

(死亡原因が安易に新型コロナ感染と分類されている傾向がある)) |

| 70代 |

60251 |

6.8 |

3076 |

23.3 |

5.11 |

| 80代以上 |

58905 |

6.7 |

8346 |

63.2 |

14.17 |

| 年齢階級計 |

880752 |

|

13200 |

|

1.50 |

|

|

|

|

|

| 2021年10月8日(金) |

| 季節の便り~寒露~ |

|

米村 邦臣 様

10月は全国の神様が出雲に集まり、

諸国に神様がいなくなることから、

和風月名で【神無月】と呼ばれています。

また今日は24節気の「寒露」で、

朝晩には次第に肌寒さを感じる様になりました。

厳しかった夏を乗り越えて、

秋の訪れを知らせてくれる花たちが、

気持ちよさそうに秋風に揺れています。

.png)

下記のアドレスをクリックしていただき、

坂村真民先生の詩と、可憐な花たちの姿をご覧いただき、

ほんの少しでも、心安らぐひとときをお過ごしいただければと・・・

https://www.chichi.co.jp/special/24/autumn05/

致知出版社 小笠原 節子

|

|

|

|

<坂村真民の詩>

自らを励ますうた

真民よ

人間を少しでも引き上げるような詩人になれ

世界を少しでも善くするような詩人になれ

人間を絶望させ

人間を堕落させ

人間を否定するような詩をつくるな

エヴェレストの山の頂のように

マナスルの山のように

毅然と立て

深海の魚のように

自ら燈をつけて遊泳せよ

どん底から真理を発見して

前進せよ

|

|

|

|

|

| 2021年10月2日(土) |

| 三助で百歳現役:動画 |

三助(さんじょ)で百歳現役:動画(26分)

・自助

・互助

・扶助

和の学び舎「日本志塾」

令和3年10月講座

講師 伊勢雅臣

「天は自ら助るものを助く」~Heaven helps those who help temselves~

:中村正直『西国立志編』より

|

<伊東・宇佐美に建つ『中村正直顕彰碑』>

天は

自ら助くる

者を助く

西国立志編より

川端康成記す

|

|

|

| 2021年10月1日(金) |

| 緊急事態宣言解除される! |

緊急事態が全国一斉に解除された。

自民党の新総裁も岸田さんに決まった。

ウィズコロナの新しいフェーズへの扉が開いた。

「NewEra」の到来である!

そろそろと世間との付き合いを開始していこう!

来年のひよこ会旅行を楽しみに・・・

精一杯生きて

人の何倍も

仕事をしてきたと思えば

百歳以上も生きたことになる

これからは

天からいただく余命であり

日々新たな想いの中で

歳を重ねていきたい

大村智『人をつくる言葉』あとがきより |

|

|

|

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.png)

.png)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

1.jpg)

.jpg)

.png)

.png)

.png)

.png)

.jpg)

1.png)

.jpg)

.png)

.png)