| 2021年3月27日(土) |

| 願わくば・・・来年もぞと桜咲くその満月に!薄白頭庵主。 |

|

今日は旧暦で2月の15日。

庭作業を終え、ふと頭を上げしその目にかすむ朧月

微かに聞こえてくるグランパル公園の音楽の調べ・・・

コロナ禍の緊急宣言解除され、

心なしかこころウキウキの響きがこだまする

そうだ今は春、この満月は如月の望月!

時は今、桜は満開!

西行はお釈迦様の涅槃の日の今日のこの日、その満月に期して歌う

願わくば花の下にて春死なん

その如月の望月の頃

そして唐の詩人は歌う

年年歳歳 花相似

歳歳年年 人不同

(唐詩選・劉希夷【劉廷芝】 「白頭を悲しむ翁に代わりて」の全文を記す)

古人復た洛城の東に無く

今人還た対す落花の風

年年歳歳花相似たり

歳歳年年人同じからず

言を寄す全盛の紅顔の子

応に憐れむべし 半死の白頭翁

われもまた薄白頭庵主と名のるなり。

来年もまたまみえようぞ今月今夜のこの月と・・・

そして半分ぐらいの白髪のことを半白・班白・頒白(はんぱく)というとのこと。

これから吾が名も「薄白頭頒白庵主」と呼ぶことにしよう!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

<きょうの心の歌>

サライ

さくら吹雪の サライの空へ

いつか帰る いつか帰る きっと帰るから・・・

歌のないカラオケ版 「サライ」 |

<大島桜:伊東さくらの里にて:2021/3/26撮影> |

<仙台枝垂れ桜:伊東さくらの里にて:2021/3/26撮影> |

|

|

|

|

| 2021年3月20日(土) |

| 春分の日 季節の便り |

米村 邦臣 様

桜だよりが届き始め、

野辺の花や鳥たちも、春の訪れを喜んで

元気に飛び回る季節となりました。

穏やかな春の日差しの中を

野の花や、青空に映える花たちと笑顔を交わしながら、

春を楽しんでくださいませ。

本日の坂村真民先生の言葉に気を付けながら、

今年の春をお過ごしいただければと・・・

https://www.chichi.co.jp/special/24/spring04/

致知出版社 小笠原 節子

|

きょうの心の歌

春の小川:春の歌

ちょうちょう

山部赤人の歌より

春の野にすみれ摘みにと来し我ぞ

野をなつかしみ一夜寝にける

田子の浦ゆ打ち出て見れば真白にぞ

富士の高嶺に雪は降りける

|

|

|

|

| 2021年3月17日(水) |

| 足の裏的人生をおくれ、と真民はいう! |

「足裏やふくらはぎを鍛えると健康になり若い頃のような歩く力が保てます」と、

今年88歳の三浦雄一郎氏は言う。

また、鹿児島出身の桜美林大学名誉教授の阿久根英昭氏(70歳)は

「足裏を鍛えることが歩く力のトレーニングにつながる」という。

我が真民翁(97歳まで生きた)も次のように詩に詠う

尊いのは足の裏である

1

尊いのは

頭でなく

手でなく

足の裏である

一生人に知られず

一生きたない処と接し

黙々として

その努めを果たしてゆく

足の裏が教えるもの

しんみん(くにおみ)よ

足の裏的な仕事をし

足の裏的な人間になれ

2

頭から光が出る

まだまだだめ

額から光が出る

まだまだいかん

足の裏から

光が出る

そのような方こそ

本当に偉い人である

|

これからの人生山坂峠をこえるには

なんださかこんなさか

足の裏を鍛えようと

転ばぬ先の杖(知恵)

毎日これまでどおり

「足踏み竹」や「足つぼボード」を踏み続けていこう!

|

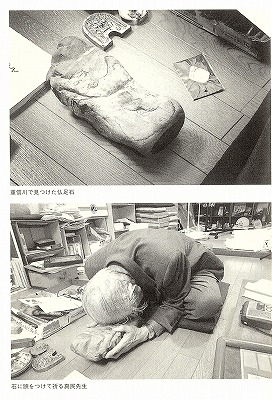

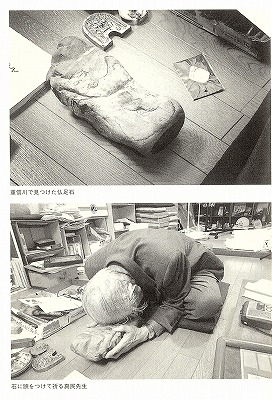

<仏足跡石【釈迦の足跡に似た石】に額を摺りつけて祈る真民翁>

|

<真民翁のもう一つの足の詩>

知足

わたしは知足を

足るを知れと読まず

足を知れと読む

足の裏を知ることによって

本当の人間になるのだ

知足第一

これが私の人間観

|

|

|

| 2021年3月16日(火) |

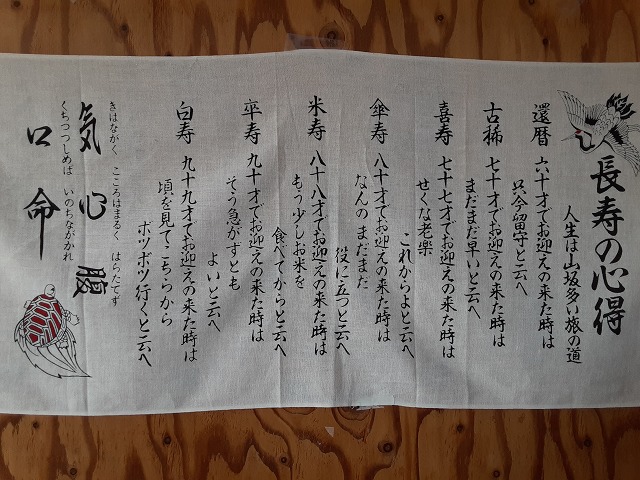

| やっとむかえた喜寿の誕生日! |

|

吾が同期の友より遅れたが、今日やっと喜寿の誕生の日を迎えることができた。

やったという喜びとほっとした心境である。

77歳までよう生きたものだ。

これも丈夫に生んで育ててくれた父母のおかげ。

感謝感謝!

これで晴れてみんなの仲間入りができた!

これが一番うれしい!

人生100年の時代を迎え、100歳までには7つの寿の節目がある。

部屋に飾っている「長寿の心得」~人生は山坂多い旅の道~によれば

1)還暦

2)古希

3)喜寿 77歳でお迎えの来た時は、せくな老楽これからよと云へ

とある。

喜寿はまだまだ3番目、あと4つも寿門が待ち構えている。

4)傘寿

5)米寿

6)卒寿

7)白寿

さあて、あといくつの「寿の山坂峠」を越えようか!

|

|

きょうの心の歌

新妻に捧げる歌(江利チエミ) |

|

|

| 2021年3月15日(月) |

| はじまったビッキンの恋の季節♪ |

|

わが家の早春の池には金魚一匹と7~8匹の「のうだめ」が、

冬を越しあたたかな春の到来を楽しげに泳ぎ始めている。

太平の春をのんびり満喫しているところに、そこにビッキンが訪れて恋の季節を演じるわけである。

そしてまもなく「くちなわ」も水を飲みに来る。

これまで毎年演じられてきたわが家の春の風物詩のひとこまである。

昨年、あまりにも多く襲来するビッキンず対策として、池を板で覆った。

そのためビッキンの種の保存活動に多大の影響を及ぼした(はずである)。

今年の春はビッキンがどれぐらい来るか心待ちにしていたところ、

きのう、カエルの鳴く声が微かに聞こえた。

と思ったら、早速今日には、ビッキンの恋の季節が始まった。

あわてて、昨年の板を取出して覆いを完成させた。

さあ、今年のビッキンずとキラーズの対決はいかに?

熊本の方言

・カエル➡ビッキン

・メダカ➡のうだめ

・ヘビ➡くちなわ

今日の歌

ピンキーとキラーズの恋の季節

|

|

|

|

|

| 2021年3月14日(日) |

| 『致知』4月号 |

|

『致知』の2021年4月号の[特集]は≪稲盛和夫に学ぶ人間学≫である。

稲盛和夫、いま私が一番憧れ、残された人生の師と尊敬している人である。

本誌をむさぼるように読んでは読み返し、えんぴつで傍線を引きながら、そして最後は赤ペンでしるしをつけていく。

頁が真っ赤に変わっていく。

でも、残念ながら頭の中にはほとんど残らず、真っ白なまんま・・・

でもでも、それでも読み続けていく・・・

『心。』で、稲盛和夫氏はこう語る。

人生の目的とは

まず一つに心を高めること。いいかえれば魂を磨くことにほかなりません。

そして二つ目には、人のため世のために尽くすこと。すなわち「利他のこころ」で生きることです。

そしてこうも言う。

「死ぬまで自分の心を磨き続け、最高の心の状態、最高の人格の状態であの世に旅立つこと。」

私もそうありたいと思って、日々精進している・・・

|

|

|

|

|

| 2021年3月8日(月) |

| 母を詠う真民!遠く故郷を想う・・・ |

|

坂村真民一日一詩より

今日3月8日に掲載された母を思う詩

昼の月

昼の月を見ると

母を思う

こちらが忘れていても

ちゃんと見守っていて下さる

母を思う

かすかであるがゆえに

かえって心にしみる

昼の月よ

きょうの心の歌

故郷の廃家

犬童球渓作詞

人吉出身、

球磨川の渓谷に生れたことから

ペンネームとして使用

|

今、郷土熊本の大偉人北里柴三郎博士の、伊東における功績を顕彰して、伊東の街に顕彰記念碑を建てようと企画中である。

まずは彼の生涯を生国の小国町の北里記念館で買ってきたDVDで紹介しよう。

『北里柴三郎博士とふるさと小国町』

22分の動画である

いずれ再計上するまで休載

|

|

|

|

| 2021年3月5日(金) |

| 季節の便り~啓蟄~ |

米村 邦臣様

夜明けが少しずつ早くなり、

土筆が可愛い頭を出すのを感じて、

冬ごもりをしていた虫たちも、

穴から這いだしてくる頃となりました。

今日は24節気の「啓蟄」です。

春の花たちの笑顔に触れて、

ひと足お先に春を感じていただければと・・・

https://www.chichi.co.jp/special/24/spring03/

致知出版社 小笠原 節子

|

2021/2/22

南伊豆町青野川畔

銀の鈴会館 |

きょうの心の歌

うれしいひなまつり

むかし雛祭りのときには「ひしもち」を食べた記憶がある。

*ひし形に意味がある:もともと正方形だったが、向き合う角をのばしてひし形にした。伸びているから「長寿」!元気で長生きできるようにという縁起かつぎ。

*三色には三つの願い(三段重ね)

赤・「魔除け」→上段

白・「清浄」→中断

ヨモギの緑・「健康」→下段に飾る

|

|

|

| 2021年2月23日(火) |

| 今日は天皇誕生日、そして富士山の日! |

われら後期高齢者にとっては天皇誕生日は長いこと4月29日だった。

昭和天皇は1901年(明治34年)4月29日生れ。

そして昭和から平成と御代が替わり、12月23日を天皇誕生日として祝ってきた。

令和となって3年の今年は昨年に続き2回目の2月23日の天皇誕生日である。

昭和35年(1960)2月23日浩宮徳仁(ひろのみやなるひと)親王の誕生。

その時昭和天皇は59歳、父親の平成天皇となられる上皇様は昭和8年(1933)12月23日生れで26歳。

我等ひよこ会の面々は高校1年生の2月23日。前年昭和34年4月の玉高入学式の時に皇太子様と美智子様の世紀のご成婚、そしてミッチーブームに胸躍らしたものである。高校二年になった6月には60年安保騒動真っただ中の修学旅行で、国会議事堂や二重橋を見学。

そう昭和35年はそんな年だった!

あれから61年、浩宮徳仁親王も還暦を過ぎ満61歳となられた。

天皇陛下に即位され令和3年を迎えている。

君が代はさざれ石の巌となりて・・・【君が代の意味に感動】

今日のこころの歌

君が代

|

<今日2月23日は富士山の日>

富士山のライブ映像をお届けしよう。

インターネット自然研究所

(全国各地の絶景ポイントのライブ画像)

富士山の田貫湖からのライブ映像 |

きょうの心の歌

ふじの山 |

|

|

| 2021年2月19日(金) |

| 玉名方言その1 |

|

玉名方言の番付表を熊本の塩山君から郵送で送ってきた。

熊本県庁や玉名市役所に勤務している家族関係者の伝手を頼り手に入れたという。

令和三年一月発行とあり、まだピカピカの情報である。

A3の大きさで6枚ほどあった。

東京ひよこ会の会合の時に配って下さいとあったが、今はその機会がないのでこのホームページで紹介しようと思う。

蒙御免 玉名方言 (ごめんこうむる)と読む。

勧進元 玉名市地域振興課https://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/177/18289.html

先ず最初に東西の三役(小結・関脇・大関)に横綱の四個ずつ、計8個をアイウエオ順に掲載してみよう。

皆さんでランク付けしてみて下さい。

1)がっぱ (がっかり・気を落とす)

2)がまだす (励む・働く)

3)さしより (とりあえず)

4)しちゃかちゃ (滅茶苦茶)

5)しょんなか (仕方がない)

6)とぜんなか (寂しい・退屈)

7)とつけむにゃあ (とんでもない)

8)やりばなし (あたりかまわず)

いっちょんわからん、らちあかん、せからしか と言わんで

よーと考えて、おすかてちゃよか、かつがつ 答えてください。

|

|

|

|

|

| 2021年2月18日(木) |

| 季節の便り~雨水~と玉名弁 |

|

|

|

| 2021年2月16日(火) |

| 塩爺から懐かしい熊本弁クイズ届く! |

|

|

|

| 2021年2月11日(木) |

| きょうは「建国記念の日」! |

|

2月11日は国民の祝日である。

建国記念日と思っていたが、よく調べると正しくは「建国記念の日」となっている。

この一字の「の」が算入されたのにはいきさつがあるようだ。

ウィキペディアで調べてみた。

2月11日は、国民の祝日「建国記念の日」だ。「建国記念日」と間違える人も少なくないかもしれないが、“の”が入るので注意したい。しかし、「建国記念日」なら文字数が少なく意味も通りそうなのに、なぜ「記念の日」となって“の”が入るのだろうか。

「建国記念の日」になぜ“の”が入るのか 「建国記念の日」になぜ“の”が入るのか

2月11日は、1873年(明治6年)に制定され、翌年から実施された「紀元節」(旧祝祭日では四大節の一つ)と同じ日で、「紀元節」の日付は古事記や日本書紀で初代天皇とされる神武天皇が即位した日に由来している。「紀元節」は、第二次世界大戦後の1948年(昭和23年)に占領軍(GHQ)の意向で廃止されたが、その後、復活の動きが高まり、国民の祝日である「建国記念の日」となった。

その後、1966年に政府が2月11日を「建国そのもの祝う日」として「建国記念の日」に決定。当時の「第51回国会 衆議院 本会議 第41号 昭和41年4月15日」の国会議事録によると佐藤栄作内閣総理大臣は、「建国をしのび、国を愛し、国の発展を期するという、国民ひとしく抱いているその感情を率直に認めて、そしてこの日を定めようとするものであります」と述べている。“の”が入るのには、重要な意味が含まれているようだ。

さらに深読みすると、その裏には当時の与野党の興亡があった。この建国記念日を祝日にする法案は国会で9回も廃案に会って、与党自民党は妥協の産物として「建国記念の日」と「タイトルに「の」をいれることで、野党の社会党の合意を得た上で法案の成立をみたのである。

つまり、「建国記念日」ではなく「建国記念の日」なのは、建国された日とは関係なく、単に建国されたということを記念する日であるという考えによるものである。

あんまりよくわからない説明である?!

でも大事にしたいのは、「建国をしのび、国を愛し、国の発展を期する」という国民等しくいだくその感情である!

リンク:Wikipedia、コトバンク

|

「国民の祝日」の一つ。日本の建国を祝う日。

【5分間の学び】建国記念の日(紀元節) 解説

【日本歴史館】

|

きょうの心の歌

紀元節のうた

紀元二千六百年 |

|

|

| 2021年2月8日(月) |

| 裸で生まれてきたに何不足~川上哲治のことば~ |

|

前回の熊本県の校長先生の話のあとに、2月8日の話として、川上哲治の言葉が紹介されている。

『一日一話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書』(致知出版社)

~2月8日の話より抜粋~

裸に生まれてきたに 何不足 川上哲治 元巨人軍監督

「私は三割打っても少しも安心しなかった。これでもまだ駄目だ、まだまだだという気持ちで練習したんです。それでようやく自分の打つポイントで球を空中に止めた感じで打てるようになって、自分の打撃のコツというのが自覚でき、持続されて初めて気持ちが楽になりました。それまではスランプの連続でしたね。むしろ、求めてスランプをやっとるという感じでした。・・・」

われら郷土熊本の最大の誇り・川上哲治選手は読売巨人軍に昭和13年に入団し、14年と16年には首位打者となる。途中三年ほど戦争に駆り出されるが、戦後またプロ野球界に復帰、昭和25年に打撃開眼する。その時のことをこう言っている。

~ 昭和二十五年のある日私は、その頃の自分の打撃不振の迷いを吹っ切るために多摩川のグラウンドで連日、自主特訓を重ねていたんです。わたしは一球一球の手ごたえを確かめながら打っていたんですが、無心に打ち続けていたためにどのくらい時間が経っていたのか分からなかった。その時、ふっとある一球が私の目の前で止まった、いや、止まったように見えたんです。私はその止まった球をバットではじき返しました。打球は確かな手ごたえを残してあっという間に外野のフェンスに達していたんです。何度やってもそれは、同じでした。こうして私は打撃のコツというものをつかみました。~

2月8日のことばの最後をかれはこうまとめている。

いずれにしても人間、死ぬまで努力ですよ。「裸に生まれてきたに何不足」というようにね、いざという時は″なあに″という気持で度胸よくぶつかっていけば、必ず克服できますよ。

努力の後の開き直りは達観!? 宮本武蔵もまたかくの如しか・・・

われら凡人は努力もせずにすぐに開き直る?

一に努力、二に努力、 さんざん努力、死ぬまで努力!

吾が魂を、死ぬまで磨き上げる努力ができることに感謝して・・・

|

|

きょうの心の歌

巨人軍の歌

巨人軍~闘魂こめて~

球団歌3代目『巨人軍の歌ー闘魂込めて(オリジナル版)』昭和38(1963)年

作詞椿三平 補作詞西條八十

作曲 古関裕而

歌 1番 守屋浩

2番 三鷹淳

3番 若山彰

|

|

|

| 2021年2月5日(金) |

熊本の先生の感動の話!

|

致知にて紹介された熊本の先生の感動の話。

少し長いけど紹介しておこう。

教室中の親子が涙した最後の授業 大畑誠也 九州ルーテル学院大学客員教授

私が考える教育の究極の目的は、「親に感謝、親を大切にする」です。高校生の多くはいままで自分一人の力で生きてきたようにおもっている。親が苦労して育ててくれたことを知らないんです。

これは天草東高時代から継続しておこなったことですが,このことを教えるのに一番ふさわしい機会として、私は卒業式の日を選びました。式の後、三年生と保護者を全員視聴覚教室に集めて、私が最後の授業をするんです。

そのためにはまず形から整えなくちゃいかんということで、後ろに立っている保護者を生徒の席に座らせ、生徒をその横に正座させる。そして全員に目を瞑(つぶ)らせてからこう話を切り出します。

「いままで、お父さん、お母さんにいろんなことをしてもらったり、心配かけたりしただろう。それを思い出してみろ。交通事故に遭って入院した者もいれば、親子喧嘩をしたり、こんな飯は食えんとお母さんの弁当に文句を言った者もおる・・・・・・」。そういう話をしているうちに涙を流す者が出てきます。

「お前たちを高校へ行かせるために、ご両親は一所懸命働いてその金ば使いなさったぞ。そういうことば考えたことがあったか。学校の先生にお世話になりましたと言う前に、まず親に感謝しろ」

そして「心の底から親に迷惑を掛けた、苦労を掛けたと思う者は、いま、お父さんお母さんが隣におられるから、その手ば握ってみろ」と言うわけです。

すると一人、二人と繋いでいって、最後には全員が手を繋ぐ。私はそれを確認した上で、こう声を張り上げます。

「その手がねぇ!十八年間お前たちを育ててきた手だ。分かるか。・・・・・親の手をね、これまで握ったことがあったか?お前たちが生れた頃は、柔らかい手をしておられた。いま、ゴツゴツとした手をしておられるのは、お前たちを育てるために大変な苦労をしてこられたからたい。それを忘れるな」

その上でさらに「十八年間振り返って、親に本当にすまんかった、心から感謝すると思う者は、いま一度強く手を握れ」と言うと、あちこちから嗚咽が聞こえてくる。

私は「よし、目を開けろ。分かったや?私が教えたかったのはここたい。親に感謝、親を大切にする授業、終わり」と言って部屋を出ていく。振り返ると親と子が抱き合って涙を流しているんです。

何度読み返してもその都度涙が止まらない!

熊本はよか!熊本県人はよか!肥後モッコスはムシャンヨカ!

『一日一話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書』(致知出版社)

2月5日の話より抜粋

|

|

きょうの心の歌

仰げば尊し |

|

|

| 2021年2月3日(水) |

| 季節の便り~立春~ |

|

例年より一日はやい立春です!

なにか2月2日の節分は124年ぶりだとかいうマスコミもありますがよくわかりません。

じっくり調べてみます。

参考になるテレビ東京の解説(YouTube)で勉強してみよう!

動画ではないものも参考に

米村 邦臣様

春まだ遠い寒さの続く北の国ですが、

南の国からは、冬の厳しい寒さをじっと耐え、

梅の蕾がほころびはじめたという便りが届き始め、

南北に長い日本列島にも、やっと春の足音が近づいて

来ているようです。

昨日は「節分」でしたが、今日は暦の上では「立春」と

ほっとする季節になりました。

節分までは鬼をよせつけないために、

柊を飾り、立春の日には椿をかざる・・・

という事、またその由来を知り、感動しました。

何故か・・・

漢字で書くと 柊⇒椿

木へんの部分を取り払うと 冬⇒春・・・

昔の人たちも自然と言葉を結びつけて、

春を待ち侘びていらしたのですね。

この情報は弊社刊「開運 年中行事はじめました」(井垣利英・著)

という本の中に紹介されており、子どもたちにも伝えたいと思います。

季節のお便り「立春」もご覧いただき、

ほんのすこしでも心に春を感じていただければと・・・

https://www.chichi.co.jp/special/24/spring01/

致知出版社 小笠原 節子

|

<ことしの恵方巻の方角は南南東> |

赤鬼は「過ぎた慾望」の意味があるという!

きょうの心の歌

早春譜

春よ来い |

|

|

| 2021年2月1日(月) |

| 一日1万回のありがとう! |

|

『致知』2月号で感銘を受けた記事を紹介しよう。

ブラジル在住の66歳の鈴木さんという方の投稿記事である。

彼は1980年にブラジルに移住、1987年土地を取得し開拓を始める。途中幾多の苦難に会う中で、、神渡良平氏(注右欄)の本に出会う。そこで「ありがとうございます」を唱えることの素晴らしさに目覚める。以来鈴木氏は「ありがとうございます」を一日一万回唱え始めた。この間素晴らしい効果を体験した。現在7100万回。これからも続けてまずは一億回を目指し、それを達成した後も一生続けようと思っています。感謝!合掌!と投稿を締めくくっている。

これを読んでびっくりした!

「ありがとうございます」を一日一万回唱えているって?そんなことできるの?

落ち着いて計算してみた。

自分で「ありがとうございます」をじっくり唱える。1秒に一回の速度が丁度いい。

とすると、1分間に60回の速さ、それでいけば1万回には166分必要である。

朝昼晩と一日3回行えば毎回55分唱えなければいけない。

これはお経である。勤行である!そう覚悟すれば出来ない事はない。

でもそれを2000年より20年も継続している。一億回までにはまだあと7年。それを達成しても多分死ぬまで続けられることだろう・・・

|

※神渡良平(プロフィール公式サイト)

1948年鹿児島生まれ。九州大学医学部を中退後、雑誌記者などの職業を経て、作家に。38歳のとき脳梗塞で倒れ一時は半身不随となるが、必死のリハビリによって社会復帰を果たす。そしてこの宇宙には大きな仕組みがあり、それに即した建設的で前向きな生き方をしたとき、実りある人生が築けることに目覚めていく。この闘病体験から、「人生は一度だけ。貴重な人生をとりこぼさないためにはどうしたらよいか」という問題意識が作品の底流となっている。

※15年前の脳梗塞の病から無事の生還の時に、神渡氏の本に共感を覚え

「われ生きてあり!」

と発す。

|

|

|

| 2021年1月29日(金) |

| 自靖自献(じせいじけん) |

|

入院の時に持ち込んだもう1冊は、定期購読している『致知』の最新号(2021/2)であった。

特集テーマは「自靖自献(じせいじけん)」。

藤尾秀昭編集長は巻頭言にこう書いている。

~ さて『致知』は今年の九月で創刊四十三周年を迎える。この間人間学をテーマとする編集方針を貫いてきた。人間学とは平たく言えば、人間力、人格を高める学びのことである。

「人間学が盛んにならなければ本当の文化は起こらない。民族も国家も栄えない。これは歴史的真理」と安岡正篤師は述べているが、その人間学を学ぶ者が心掛けなければならないものとして、師はこの言葉を挙げている。

「自靖自献(じせいじけん)―自ら靖んじ自ら献ずる」

古典の名著『書経』にある言葉である。膨大な『書経』の中から碩学はこの言葉を抽出し、人間学を学ぶ者の要とした。

自ら靖んずるとは心の平安を保つこと、安心立命することである。自ら献ずるとは世のため人のために自らを尽くすことである。~

入院し手術に成功して、平安な命を授かった。安心して立命して与生を生きることができるようになった。そして世のため人のために自らをどう生かすか、真剣に考えるようになった。

わたしにとっては入院したことが、この言葉「自靖自献」を真剣に考えるきっかけとなった。

あとは実践あるのみ!

真民翁は言う

こつこつ

こつこつ

書いてゆこう

こつこつ

こつこつ

歩いてゆこう

こつこつ

こつこつ

掘り下げてゆこう

そして真民翁は97歳まで生きた!

|

<入院した静岡がんセンター> |

きょうのこころの歌

灯台守 |

|

|

| 2021年1月28日(木) |

| 入院の時読んだ本 |

今回は11日の入院が予定されていた。

そこで持ち込んだ本は2冊のみ。

1冊は毎年正月から読み始めることにしている『正法眼蔵随聞記講話』(講談社学術文庫・鎌田茂雄著)。巻末には読了した年月日を記入している。最初の記録は2008年1月8日再読了(お伊勢参りの帰途)。以来毎年の正月に読んでいる。たまにはずぼらすることもある。今回は読み終えたのが1月24日.。

最初の読了から12回目となった!

道元さんは難しいことをいう。『正法眼蔵』なんてのっけから読もうとは思わない。

少しだけやさしい『正法眼蔵随聞記』をかじってみようと思ったのは、町田にいた時に日曜座禅に通っていた時。東雲寺の和尚さんが非常に熱心で、毎回座禅の後講義をしてくれた。その一枚一枚の資料が一冊の本になった。その熱心さに応えるために読み始めたのだが歯が立たない。

もっと優しい入門書はないか?鎌田茂雄の文庫本に行きついた。

それが『正法眼蔵随聞記講話』である。これは素人にも優しく、特に出家した仏徒と在家の学問を学んだ儒学者との対比が多く算入され、少しは頭になじんできた。

道元は言う 無常迅速生死事大(むじょうじんそくしょうじじだい)、無常を感じる是れ第一の用心なり

儒学者の佐藤一斎はいう、 惜陰(せきいん)を知る時は既に遅し

古語に言う 一寸の光陰軽んずべからず

あと1冊は定期的に購読している『致知』の最新号(2021年2月号)。

明日はそれについて述べよう。

|

|

きょうのこころの歌は野村俊夫の作詞になる「湯の町エレジー」

まずは古賀政男自身がうたう。

そして近江俊郎が歌い、

最後はカラオケでしっとりと・・・

湯の町エレジーは、1948年に古賀政男の作曲、近江俊郎の歌唱により大ヒットした流行歌。ギター伴奏による古賀メロディーの代表的な一曲である。本作の作詞:野村俊夫。

ギターの音色を特徴とする「古賀メロディー」を代表する曲であり、同時に近江俊郎の代表曲ともなり、彼の人気を不動のものにした。しかし、玉置宏によると、当初は霧島昇が歌うのを想定して作られた曲であるとのこと。

近江俊郎はレコーディングの際、歌い出しの低音がうまく出せず、23回のNGを出したというエピソードがある。用意された原盤が最後の1枚になったところでようやくOKをもらった[1]。発売当時、40万枚という、当時としては驚異的なレコード。

※映画のロケ地は伊東温泉である!

|

|

|

| 2021年1月27日(水) |

| 何かをしよう~真民翁のことば~ |

何かをしよう

何かをしよう

みんなの人のためになる

何かをしよう

よく考えたら自分の体に合った

何かがある筈だ

弱い人には弱いなりに

老いた人には老いた人なりに

何かがある筈だ

生かされて生きているご恩返しに

小さいことでもいい

自分にできるものをさがして

何かをしよう

一年草でも

あんなに美しい花をつけて

終わってゆくではないか

|

|

きょうのこころの歌

北原白秋作詞

♪雨が降ります雨が降る・・・♪

題は「雨」

|

|

|

| 2021年1月26日(火) |

| 奇跡の復元 |

|

村松君の2008年山陰旅行の時のワンマンショーの動画がホームページに掲載できなくなって四苦八苦していたが、執念により何とか掲載できた。

言ってみれば動画もまた奇跡の生還、奇跡の復元である!

~念ずれば花ひらく~

動画のファイル形式をmpegからmp4に変換することがやっとの思いで成し遂げることができた!(チョット雑であるので修正したものを後日差し替えることにする)

やったー! やったぞー!私の一番の動画作品であり人生最高の傑作である!

よくぞ13年前にこんなものをつくり上げたものだ。今ではもうできない!

そして今回の奇跡の復元!

「別のページにて」(html:suraido200805村松ワンマンショー)見られます!

|

|

|

| 2021年1月25日(月) |

| 同病相憐れむ! |

掲示板に宮本君の投稿があり、守川大ちゃんもガンの手術にて入院していたことが公表された。大ちゃんからの電話でおおよそのことは知っていたのだが・・・

同期の仲間たちも78歳を迎える。

それなりにそれぞれの人生をよくぞここまで生きてきた!

この間何度か生命の危機にさらされ、大病も患って、

それでも未だ生かされている今がある。

大感謝!!!

ガンとの闘病生活の末、あの世に旅だった仲間もいる。

奇跡的に生還し元気にその後の人生を謳歌しているものもいる。

はたまた大手術をしては奇跡的に生還した人もいるし、簡単な手術で元気に復活したものもいる。

今現在、人には言わずにひとりじっと喘ぎ苦闘している仲間もいる。

さらには手術はせずにガンと一生共生していこうと苦闘を続けている仲間もいる。

仲間もいろいろ!

人生いろいろ♪

同病相憐れむで、みなさんへエールを贈ろう!

舟木一夫の‟仲間たち”

映画バージョンも観てみよう

|

<宮本君が一押しのアルバムの1ページ>

序章12ページは夜汽車の旅編

・・・後日期間限定一挙公開予定・・・

|

|

|

|

| 2021年1月20日(水) |

| 遅ればせながらの季節の便り~大寒~ |

|

1/20大寒の季節の便りがスマホのメールリストに遺されていた。

パソコンメールに転送し、見ることができた。

4日遅れの季節の便りを掲載しておこう。

米村 邦臣様

今日は、一年でもっとも寒いとされる「大寒」です。

流れる沢の水も凍り付くといわれるほど寒い時期ですが、

「大寒」を過ぎると季節は春へと向かい、

明るい希望を感じる頃となります。

雪の中から福寿草も顔を出し、

野山にはふきのとうが春の訪れを告げるのも

もうすぐかと・・・

今日の季節のお便りは、

「坂村真民一日一詩」の中から、

「希望」という詩を雪景色に乗せてお届けします。

寒さの中でも、ほんの少しのひととき、

心がほっこりしますように・・・・

https://www.chichi.co.jp/special/24/winter06/

致知出版社 小笠原 節子

|

|

|

|

|

| 2021年1月24日(日) |

| 真民翁のことば |

立冬の朝

冬生まれのしんみんよ

覚悟はよいかと呼ぶ声がする

もうろくはまだしていませんと告げ

地球に額をつけて祈る

真民翁の77歳のときの詩である。

真民翁は明治42年(1909)1月6日熊本県玉名郡府本村(現在の荒尾市)に生まれる。

そして平成18年(2006)12月11日に愛媛県砥部町にて永眠する。(満97歳と11か月)

もうひとつの詩は69歳のとき

しんみんらしく

冬生まれの

しんみんよ

しんみんらしく

生きてゆけ

冬花のように

凛然と

冬鳥のように

昂然と

冬木のように

毅然と

|

<松山市重信川で見つけた仏石に頭をつける真民翁> |

きょうのこころの歌

吉永小百合の寒い朝:歌声と映画(中学時代)

もう一つの吉永小百合の歌声と映画(高校時代:浜田光男)

さらにおまけの映画と歌声 (さらに橋幸夫も一緒)

くどいけどさらにもう一つ(永遠の小百合ストより)

|

|

|

| 2021年1月23日(土) |

| わがパソコン回復せり! |

|

|

|

| 2021年1月20日(水) |

| 季節の便り~大寒~ |

パソコン不具合発生で、季節の便りのメールが消えてしまった。

たしかに最初にちらっと見たのは間違いない。

その次に見ようと思っていろんな角度から試してもダメ!

あきらめて、真民翁のことばを載せておこう!

|

|

|

|

| 2021年1月18日(月) |

| 真民翁78歳の詩 |

|

真民翁78歳のときの詩

「闇と苦」

~つらい体験をどう生かすか、それが一番大切なこと~

闇と苦

闇があるから

光がある

苦があるから

楽がある

闇を生かせ

苦を生かせ

|

|

真民翁の一日一言より

「生きるのだ」

いのちいっぱい

生きるのだ

念じ念じて

生きるのだ

一度しかない人生を

何か世のため人のため

自分にできることをして

この身を捧げ

生きるのだ |

今日のカラオケ

♪ゴンドラの歌♪

命短し恋せよ乙女

|

|

|

| 2021年1月17日(日) |

| あれから26年!その時私はニューヨークにいた! |

|

|

|

| 2021年1月16日(土) |

| 楽しみはやはりカラオケ! |

生還後の楽しみの一番はやはりカラオケ!

庭仕事でもなく読書でもない(晴耕雨読)。

今日はゴン太の散歩もサボって

一人カラオケを楽しむ・・・・

いの一番に聴くはやはりこの歌、

わがひよこ会の同窓旅で謳ってくれる村松君の『襟裳岬と少年時代』

<2008年の山陰の旅:三朝温泉依山楼岩崎で撮影した映像>

いくらトライしても動画がプラグインできない

さてどうするか?

修復するまでの間、NHK朝ドラの「エール」の特別編を聴いてもらおう!

「エール」特別編 「エール」特別編

そして聴き比べるは、井上陽水(1948年福岡嘉穂の生れ)の♪少年時代

(1367) 井上陽水 少年時代.flv - YouTube

|

|

|

|

|

| 2021年1月16日(土) |

| 三度目の生還! |

|

前立腺がんの手術を終え、無事に帰ってきた。

1月4日に静岡がんセンターに入院、6日に前立腺の全摘除を行った。

最新鋭の「ダヴィンチ」を利用しての手術は成功し、経過も順調で1月14日に無事退院した。

おもえば今回は人生3度目の入院。

一度目は1988年9月から翌年1月にかけての約4か月にわたる入院。当時44歳の時である。

糖尿病がひどくなり駆け込んだ神奈川長津田病院。

最初は原因が不明で不安な思いであったあったが、真因は甲状腺亢進症にありと判明。

そのあとは安心して体重も戻り退院した。

その後は会社人生を全うし60歳で定年を迎えた。

そして61歳の時、二度目の入院を経験する。

2005年10月沖縄旅行の際、呂律(ろれつ)が回らなくなり、急遽沖縄市民病院に入院した。

心筋梗塞だということで3週間近く入院。

早めの対応で無事10月30日には自宅に帰ってきた。

その時の模様をひよこ会の「掲示板」に~ああわれ生きてあり!無事に生還す!~として書いた記憶がある。(残念ながら記録の相当部分が容量オーバーで消去されているが・・・)

ああ、あれから15年!

今回の入院である。

44歳、61歳、そして76歳と10カ月、あと2か月後に77歳になる。

三度の入院で何を感じたか?

三度目の帰還、

そのミッションは長く生きることである!

人生100年を夢見て、

まだまだ生かされていることを強く思い、

与えられた生命・与生を、残された人生を、

全てに感謝しながら、

一日一日を大事に、

生ききろう・・・!!

|

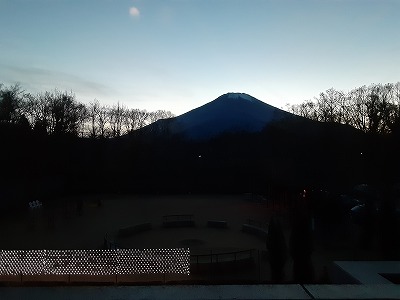

<退院の朝:病室から望む富士の山>

|

<2021/1/14:午前7時10分/新しい朝の陽が昇る>

|

|

|

|

|

| 2021年1月2日(土) |

| 人は生きねばならぬ! |

|

真民翁が新しい朝を迎えて私に問いかけてくる・・・

このコロナ禍を生ききるために!

闇の向こうには必ず光がある・・・

人は生きねばならぬ!

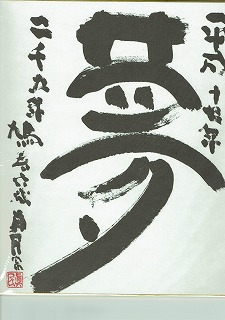

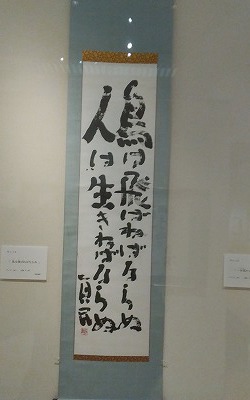

<真民67歳を迎える昭和51年の元日の朝に作詞したもの>

|

新しい年は新しいことに挑戦してみることにする。

まずは「ライン:Line」に登録して、ラインを多いに有効活用してみよう。

この年になってなぜ「ライン」?

友達も少なくなり、友との交遊も薄くなった今

新しいものに挑戦する勇気と元気とやる気を試すために・・・・

次には「YouTube」に投稿してみよう。

早速作成した写真による案内DVDを作成して友人にアップしてもらった。

(1343) 伊東東郷記念館案内(米村邦臣氏作成)ver-1 - YouTube

そしてもうひとつ地元ラジオで出演放送中の13分番組の録音テープをアップしておこう。

令和2年(2020)12月30日の9時13分から15分間のしゃべりである。

20201230fm.wav へのリンク

三つの挑戦、はたしてその結果はどうか?

継続してこそ本物である。

本物を目指せ、本物になれ!

|

|

|

|

| 2021年1月1日(金) |

| 新時代の夜明け!郷土の大偉人を学ぼう! |

新しい年が明けた!

2021年はコロナ禍に打ち克って新しい時代にしなければならない。

今、大きな歴史の転換点に差し掛かっている。

これまで長い間続いてきた「理性」の世界から、これからは「感性」の時代になる。

そう説くのは芳村思風である。~『人間観の覚醒』より~

理屈をごたごたこねまわしても人間は幸せになれない。

世界は平和にはなれず、戦争が絶え間なく続いていく。

イデロギーではなく、人間の感性を中心に据えてこれからは進んでいく。

その先頭に立つのは日本人である。

日本人の持つ和の精神・徳の精神、仁義をたいせつにする思いやりの心

それこそこれからの世界を引っ張っていくものである・・・

この考えを最初に訴えたのは、郷土熊本の大偉人・横井小楠であり、

その偉大なる業績にスポットライトをあてたのが、田口佳史の『横井小楠の人と思想』である。

横井の国家構想にある思想。

そこには日本の国のあるべき姿がはっきりと描かれている。

堯舜三代の治世を復活させて

世界一等の仁義の国となり

天に代わって世界の民の為に働き

世界の世話やき国家となって

大義を世界に広める |

郷土の大偉人のことをもっともっと学びたいと強く思う新年である!

そして「LINE」に挑戦し、「YouTuber」を目指そう!

|

<坂村真民翁>

坂村真民の1月1日のことば

願い

日本を

楽しい国にしよう

明るい国にしよう

国は小さいけれど

住みよい国にしよう

日本に生まれてきてよかったと

言えるような

国造りをしよう

これが二十一世紀の日本への

わたしの願いだ

|

|

|

|

| 2020年12月28日(月) |

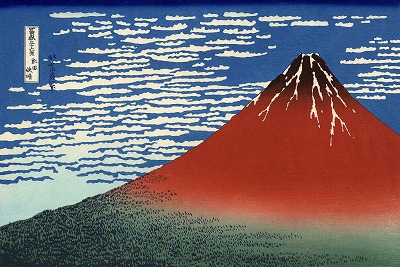

| 富士山~凱風快晴~ |

やはり富士山は日本一の山!

北斎の「凱風快晴」の絵をインターネットより掲載する。

そして私がこのほどデジカメで撮った「2020師走の富士山」山景をアップしてみよう。

<2020/12/23/12:14朝霧高原> <12/23/13:26本栖湖対岸>

<山中湖ワンズクラブ15:30> <部屋から16:53>

<12/23/17:00 ロッジより夕景色とイルミネーション>

<12/24早朝:傘雲発生からの雲の変化(6時13分~9時23分)>

<12/24/12:17 鳴沢村道の駅にて> <12/24/12:50 朝霧高原展望台:一日での変貌>

|

|

|

|

|

| 2020年12月21日(月) |

| 季節の便り~冬至~ |

米村 邦臣 様

日本列島、すっぽりと本格的な寒波に見舞われ、

寒い年の瀬を迎えています。

いろんな出来事があった2020年ですが、

このような時に、どんな言葉に出合うかにより、

こころの持ち方も、大きく変わってくるのを感じています。

本日は、今年最後の24節気になりますので、

米村 邦臣様の心に響き、力となるお言葉を・・・

と思い、いろいろ探した末に出合ったある言葉を

ご紹介させていただきます。

こころに力、そして希望を胸に、

どうぞ良いお年をお迎えくださいませ。

https://www.chichi.co.jp/special/24/winter04/

致知出版社 小笠原 節子

|

<真民語録>

われ事において後悔せず

わたしは熊本県生まれであるから、宮本武蔵の名は知っていたが、墓に参ったことはなかった。やっと念願がかない彼の墓に詣でた時、一番感動したのは「われ事において後悔せず」といった彼の遺語であった。剣一筋に生きた彼のリンリンとした気概が、熱鉄丸(ねつてつがん)のように、この言葉の中にこもり、今なお生きてわれわれを励まし力づけ奮起を促してくれる思いがした。

『坂村真民 一日一言』~人生の詩、一念の言葉~

7月3日の言葉より

|

|

|

|

| 2020年12月16日(水) |

| ♪ベートヴェンを聴く♪ |

今日はベートヴェンが生れて丁度250年、生誕250周年の日である。

1770年12月16日、ドイツ中西部ボンで生まれ、1827年56歳で亡くなる。

2020年12月号の致知のテーマは、「苦難にまさる教師なし」として、ベートヴェンを紹介している。

つられてロマン・ローランの『ベートヴェンの生涯』を読む。

12月師走になるとなぜだか彼の「第九」を聴きたくなる。

YouTubeから聴いてみよう!

対訳字幕付きを選んでみた。

(1310) ベートーヴェン 交響曲第9番《合唱》 第4楽章 セル指揮/CLO - YouTube

|

|

|

|

|

| 2020年12月15日(火) |

| 師走の庭の音を聞く♪ |

|

|

|

|

|

| 2020年12月7日(月) |

| 季節の便り~大雪~ |

米村 邦臣 様

師走に入り、慌しい毎日をお過ごしのことと拝察申し上げます。

寒さも本格的になってきましたが、

今日は24節気の「大雪」です。

北の国から届いていた初雪の便りも次第に南下して、

落ち葉の上にうっすらと、霜や雪が積もる頃となりました。

米村 邦臣様のもとに、『致知』1月号が届いた頃かと存じます。

1月号には、年に一度の「大感謝祭」のカタログが同封されており、

お得なこの機会をご利用いただき、

年末・年始にゆっくりと本を読んでお過ごしいただければと存じます。

本日の24節気は、坂村真民先生の「こころ」が

1月号の「禅語に学ぶ」でも紹介されていましたので、

寒椿の写真に載せて、ご紹介させていただきます。

一服のお茶とともに、心やすらぐひとときを、

お過ごしいただければと・・・

https://www.chichi.co.jp/special/24/winter03/

致知出版社 小笠原 節子

|

|

<<安岡正篤:人生手帳より>

|

|

|

前の管理人日記へ

前の管理人日記へ