| <<前のページ | 次のページ>> |

|

|

|

|

| 2009年3月29日(日) |

| 宴のあと |

|

楽しかった宴のあとはなぜかちょっぴり悲しくなる。

同窓会楽しくもあり悲しくもあり・・・

世話役の福薗さんに朝一番に電話を入れる。

昨日はご主人ともどものお世話で感謝の言葉を述べる。お孫さんが訪ねて来ての楽しい土曜日だったようで、そんな家族行事の中、お世話いただいて恐縮です。(孫とはそんなに可愛い存在のようですね・・・)

しばらくして渡辺(下津)君からメールにて写真が送られてくる。大きすぎて2回目にしてヤット受信できた。代わりにホームページのアドレスと全体写真を送った。また彼から返事のメールが入った。残りの写真はCDにして送るとか。大量の上に画素数が多いとメールでの送信はちょっとばかり困難になる。

私のはホームページ用に100万画素で撮っているので、印刷して配布する場合はやや鮮度が劣る。使い分ける必要があるが分担する方法が一番良い方法であろう

|

<2009/3/29:渡辺くん撮影の写真を圧縮した。1.69MB→332KBへ1/5圧縮 |

<2009/3/29:小生のデジカメ100万画素を更に圧縮したもの> |

|

|

| 2009年3月28日(土) |

| 今日は桜見 |

|

昨晩伊豆は雨が降った。

今朝は東の空に雲があるだけで天気がよさそうである。

桜見に出かける前に一言書いておこう。

今日の誕生日の花(ラジオ深夜便3月号より)

ソメイヨシノ:優れた美人

今日の一句

咲き満ちてこぼるヽ花もなかりけり

高浜虚子

自宅を朝7時20分発

帰宅は夜23時30分、富戸駅に降り立つと手がカジカンデ吐く息が白い。温度は1度、真冬並みである。

16時間にわたる都心の花見の会は花冷えのするなかでの心癒される同窓会の宴でもあった。

|

<桜田門の桜> |

|

|

|

| 2009年3月25日(水) |

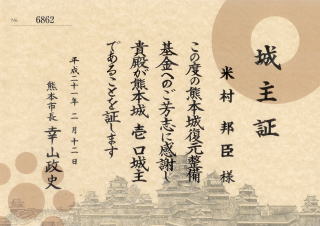

| 一口城主 |

|

熊本城の城主となった。

中学の同窓会で熊本城を訪れたのは今年の2月12日。

城内で「一口城主」の募集がなされていたので応募し一口¥1万円也の寄付を行った。

その証明書が本日郵送されてきたのだ。

前回募集の好人気に再募集が行われ、平成21年1月から開始された新「一口城主制度」、

3月17日現在13,918件、¥170,255,361円の寄付があったとのこと。

芳名板の掲示が4月末から天守閣2階に月別、都道府県別(北の県から)50音順で行われるとのこと。

「平成21年2月12日、静岡県、米村邦臣」

確認の旅に出かけてみたくなった。

熊本城公式ホームページ

|

|

|

|

|

| 2009年3月24日(火) |

| 日本野球「サクラサク」 |

|

日本野球が球史に残るWBC二連覇の偉業を達成!

まさに日本列島が興奮と感動の坩堝と化した。

日本列島一億二千万の「サクラサク」

今日丹波から帰る途中の電車の中。

加古川大阪京都と過ぎる頃携帯をじっと見つめている顔顔顔。みな流行の「ワンセグ」とじっとにらめっこ・・・

他の乗客もちらちらと覗き込む。いつしか電車中に10回表の興奮が伝わってきた。大阪関西のおばさんがはしゃぎだす。

そしていつしかその興奮の波もおさまり普段の電車の風景にもどる。

名古屋を過ぎたとき其処には再びざわめきが・・・

中日新聞の号外を手にした乗客が乗り込んできたのである。

「日本連覇」

感動をアリガトウ!

|

|

|

|

|

| 2009年3月21日(土) |

| 靖国神社の「サクラサク」 |

|

東京に桜の開花宣言が出された。

平年より7日、昨年より1日早いとのことで、満開は一週間後の28日ごろだという。

28日は最高の桜見だ。

花は満開、酒は泥酔

まさに鯨飲馬食をもって

至福となす

明日より2泊3日で丹波笹山に出かけてくる。

帰宅後にひよこ会2009花見の最終案内をすることにする。

|

.jpg) |

.jpg)

<2004/3/27:靖国神社の桜見会> |

|

|

| 2009年3月20日(金) |

| 今日は春分 |

今日は春分。

朝から雨が降っている。生暖かい。

黒い雲がすごい勢いで南西の空から北東のほうに飛んでいっている。

「おお~い雲よ、何処へ行くんだ]

という風情ではない。

首都圏のほうに向っているようだ。まるで通勤列車のように・・・今日は祭日というのに。

春分の日は昼と夜の長さが同じになる日と覚えているが本当だろうか?

と思って調べてみた。

手元にある資料「東京の3月の日の出入り」によると

3月20日は5:45→17:53とある。昼が12:08と8分ほど長いではないか。

丁度同じ日は3月16日5:50→17:49(11:59)、3月17日5:49→17:50(12:01)

ココまで調べて行き詰った。

東京ではそうだろうが、きっと明石では違うんだ。

|

|

|

|

|

| 2009年3月19日(木) |

| 準備 |

|

四国旅行の件で旅行会社に電話した。いよいよ準備を開始する時期だ。

昨日は大藪君から電話が入り、今日は広渡さんから電話をもらう。守川君からは資料が郵送されてきた。小山君からはメールだ。いよいよひよこの仲間たちが冬眠から目覚めて蠢動を始めたようである。

|

|

|

|

|

| 2009年3月18日(水) |

| 試験終る |

|

この一年、月2回の割りで開かれた「伊東自然歴史案内人養成講座」を受講してきたが、今日はその集大成としての試験の日。30名でスタートした3期生も受験したのは16名と半分近くにまで減ってしまっていた。

事前に配布されていた「レジメ参考集」の中から100設159問の問題で、しかも4択選択なのでそんなに緊張することもないのであるが、そこはやはり試験である。過去に落ちた人はなく全員合格しているという形式的な試験ではあるが、満点を目指す身には2~3箇所悩むところがあったものの、無事に試験を終えて、ほっとした。「ヤッタァ!」という感じで肩の荷が下りた。さあ、あとは遊ぶぞ・・・・

4月に案内人として正式に認定され、現在1~2期生の68名が会員である案内人会に入会して、ようやく晴れてのデビューとなる。これからが本当の勉強である。

|

<2009/2/18:養成講座で町並み研究> |

| 昭和63年静岡県「まちなみ50選」に選定された松川べりの温泉街の情緒を残す景観 |

|

|

| 2009年3月16日(月) |

| 黎明鶯鳴く |

|

東の空が明るく橙色に染まってきた。その橙色の度合いがだんだん真っ赤に燃えるようになり、やがて黄色く金色に輝き始めるころ、やっと太陽が顔を出す。

今日は相模灘には伊豆大島が近くにくっきり見え、遠くには房総半島が霞む。雲ひとつない日の出である。耳を澄ますと明けガラスの「カアッ、カアッッ」という声にまじって、「ホーーケキョ」という鳴き声が聞こえてきた。まだ上手くない。雄鶯の「さえずり」である。〔小鳥の「さえずり」は、小鳥の雄が繁殖期に縄張りを主張したり、雌に求愛するために発する鳴き声です。雌雄に関係なく、普段の鳴き声を「地鳴き」といいます。ウグイスの場合では、雄がさえずりの時に鳴く声が「ホーホケキョ」で、雌雄ともなく鳴く地鳴きは「チャッ、チャッ」という声です。ー伊東自然歴史案内人試験問題参考集より〕

これから縄張りを広げ、求愛活動に精を出しては谷渡りを繰り返しながら鳴き声を磨き上げ、一人前、いや一鳥前になっていくことだろう。

|

|

|

|

|

| 2009年3月14日(土) |

| 花見参加確認電話 |

|

花見まで2週間と迫った。

温かかったり寒かったりでさぞや花芽さんたちも困惑していると思うが、それでも確実に春は来て花は咲く。

男性の参加がいつものとおり出足がわるいので、2週間に迫った今日確認の電話を入れる。昨日携帯に電話を入れてくれた富田君は中国に出かけ欠席。大藪くんはもちろん参加。福嶌、藤本君はOB会が熱海で開かれるとか、でも午後三時くらいまでは参加しますとのこと。

今回は深草くんも参加予定であるので警視庁トリオが参加しなければ北の丸公園の花見も物騒で落着いて花見の宴が開かれない。

これで安心だ。

参加者は今のところ女性9名男性7名の16名となった。

|

20090312撮影北の丸公園:こぶし |

|

|

|

| 2009年3月12日(木) |

| にわか都会人 |

|

久しぶりに都心に出かけた。

にわか都会人となって都会をぶらつくのはいいが人とのすれ違いに戸惑う。よけようと右に寄れば相手も右による。あわてて左に避けようとすれば相手も左に動いてくる。よ~し今度は正面突破とまっすぐに歩けば相手も避(よ)けない。

「ごめんなさい」といえばいいのだが、お互いににらめっこで気分を害する。

こんな調子で駅や繁華街を歩いていくとしばらくすると体が慣れてくる。すいす~いだ。昔の感覚を思い出す。

九段下から武道館まで歩いてみた。まだ桜には程遠く、ひよこ会の桜見をした何時かの場所にはこぶしが咲きかけていた。いや木蓮だったろうか?

レストラン武道でミートソースを食べる。1000円也。

東京駅皇居側南口改札を確認したが、現在「東京駅保存・修復工事」が行われており、ミーティングポイントを決めておく必要を感じた。今話題の中央郵便局を見上げると、時計の針が取り外されていた。

夕方16時半 守川君と新橋駅近くの止まり木スナック舞で一杯飲む。

帰りは10時半、空にはまあるい月が煌々と光っていた。

|

20090312撮影:皇居濠:牛が淵 |

|

|

|

| 2009年3月10日(火) |

| 3月10日 |

|

「今日は何の日」と聞かれたら「東京大空襲の日」と答える人はそれなりに年を重ねた人だろう。

そしてその日が陸軍記念日だったとは、小山君の投稿にて再認識させられたのである。ただ九州で過ごしていた私にとっての東京大空襲とは、遠い遠い国の出来事にしか過ぎなかった。そしていつも思っていたのは「良くぞそんなさなかに吉永小百合は生れたもんだ!」という不謹慎?な思いであった。

むかし“サユリスト”、いま“サウナリスト”。

昭和20年3月13日生れの吉永小百合とは3日間同じ年である。

|

|

|

|

|

| 2009年3月9日(月) |

| 湯の町エレジー |

|

続けて伊豆の話題。

伊豆新聞、「伊豆路」―佐藤三武朗(日大国際関係学部学部長)より抜粋

・・・―湯の町エレジー―・・・

伊豆は、歌謡曲の世界が似合う。どうして、伊豆は歌の世界とマッチするのだろうか。伊豆には文学や絵画や芸術の題材となり得るものが実に多い。

『伊豆の踊り子』に至っては、日本人ばかりか、今やアジア人の情緒となり、親しみを持って受け入れられている。伊豆には豊かな歴史や文化がある。心をいやす自然や山里もある。とりわけ魅力的なのが、「隠れ家」としての秘湯である。ひっそり、人目を忍んで過ごす温泉宿には、何とも言えない風情がある。ある種の興奮がつきまとい、息苦しささえ漂う。

伊豆を舞台にした歌は多いが、私がよく歌うのは、「湯の町エレジー」である。近江俊郎が歌うこの歌は、一世を風靡し、今もなお歌い継がれている。内容は簡単であるが、詞に込められた心理は複雑である。・・・・・・・・・・・・・

詩情を求めて、伊豆に多くの人が訪れる。人生の旅人である私たちは、誰もが作詞家であり、歌手である。自分の歌を作り、歌うべきである。あるいは先人が身を削って書いた歌詞を、心の拠り所として口ずさみといい。歌うと、見も心も休らぐ。

歌いながら、私は私自身の世界に浸りきる。過去の思い出を大切にして、現在に生き、未来へ夢をつないで行く。過去・現在・未来を自分の住処にできる人は幸せである。そんな人になろうと、伊豆に生まれ育った私は、情緒豊かな「湯の町エレジー」に今夜も酔いしれる。

*赤字はわがホームページの鑑のページに記載の文言に似れリ。

|

|

|

|

|

| 2009年3月8日(日) |

| 若山牧水と「雪の天城越え」 |

|

|

|

| 2009年3月3日(火) |

| 天城峠は雪だった |

|

「トンネルを抜けるとそこは雪国であった。」

川端康成の『雪国』の冒頭であるが、まさに天城トンネルを抜けたら雪が舞い散っていた。枯れた木々の枝には薄く雪が積もって、伊豆の山々は山水画の世界を描き出していた。

横島の田舎から弟夫婦がはるばる訪ねてきたので、今日は伊豆を案内する。

まずは満開を過ぎた河津桜の余韻を楽しみ、目指すは浄蓮の滝。

天城峠を北上する。河津からループ橋を超えて間もなく天城トンネルである。山頂に近づくにつれ雨が降り出し、やがて強雨となる。

歩いていればこうなるだろうか?

「道がつづら折になって、いよいよ天城峠に近づいたと思ふ頃、雨脚が杉の密林を白く染めながら、すさまじい早さで麓から私を追ってきた。」

川端康成の『伊豆の踊り子』の書き出しである。踊り子のあとを追い、時には先になりながら峠越えを楽しむ学生のこころの躍る様を思い浮かべながら・・・踊り子の名は・・・薫。

そして800メートルほどのトンネルを抜けるとなんとそこには雪景色の世界が拡がっていたのである。

雪降りしきるなかを慎重に車を運転して、やっと浄蓮の滝に着いた。観光バスが十何台と止まっていたがみな食事や買い物にいそがしいのだろう。滝のところはほとんど誰も居ない。ユックリ写真を撮り、「天城越え」の石川さゆりの画像を手でなぞりながら、愉悦に浸る。

雪の天城越えもまた楽しいものである。

|

|

|

|

|

| 2009年3月2日(月) |

| 久しぶりの良い天気・花見会の案内 |

|

昨日のミゾレ混じりの天候とは打って変わって今日は久しぶりの良い天気!

早春の陽光につられて庭に出る。

あちこちで草や木々が光を浴びて、弥生の季節を楽しみ始めている。

ひよこ会も冬眠からさめて野外活動のシーズン到来である。

そう思っていると世話役の福薗さんから電話あり。

早速3月28日の花見の会のおおよそを決めて、皆さんに案内することにした。

今年の櫻の開花は早いということだが、28日ごろは丁度良い頃かもしれない。

桜咲き、花の舞い散るその下で

楽しき仲間と風流に、

昔話に興じるのも、また楽しからん

|

|

<2003/4/6:墨田の花見> |

|

|

| 2009年3月1日(日) |

| 3月弥生はミゾレで始まる |

|

伊東里山クラブ主宰の講座が開かれた。

平成20年度伊東市里山づくり最終講座で第六回目の今日のテーマは

「原木シイタケは断然うまい!

~自分で種コマを打って「成る木」を育てる~

と、ちょっとオーバーと思えるほどのキャッチフレーズがついていた。

天気予報では次第に晴れてくるとのことで、期待して出かけたが、

会場の大室山麓の青少年キャンプ場は雨が降っていた。そして雪になった。

ミゾレ降る中、焚き火で暖を取りながら、1メートルのコナラの原木に20~30個のアナをドリルで明け

シイタケ菌を打ち込む。

会費500円也で種を打ち込んだほだ木一本もって帰り、

自宅の庭に来年秋まで寝かしておき、その翌年の春にはおいしいシイタケが食べれるという。

ちょっと気の長い話ではあるが、自給自足の生活には欠かせない食材である。

今年の我家の食卓には一昨年富田邸から貰って来たほだ木から大きなシイタケが生えてきて

「こんなにおいしいとは・・・」と舌鼓を打った。

まだ食べきらないほど生えてきており、冷凍庫に保管する予定である。

|

|

|

|

|