| 2015年9月25日(金) |

| 今日は雨 |

|

シルバーウイークが好天だったので、今日は骨休めの雨が降る。

しかし、ホームページ作成ソフトも機構不順なり。

いままで使えたデータが使えない。

しかたなく原点に戻ってサイト(HP関連系図)を作っていかなければならない。

しかたなく、1枚1枚、更新してアップロードしていこう。

まずは管理人日記から

季節の便り(9月23日:秋分の日)

米村 邦臣 様

風に揺れるコスモスの花、

ほのかに漂う、金木犀の香り・・・

可憐な花たちが、秋の風情を感じさせてくれています。

今日は「お彼岸の中日」です。

穏やかな秋の日差しの中、

ご先祖を偲びながら、

心静かなひとときをお過ごしいただけたらと・・・

http://chichi.happy.nu/24/autumn04/

致知出版社 小笠原節子

|

<雑草苑だよりよりコピー> |

|

|

| 2015年9月22日(火) |

| 宴の余韻10日 |

|

楽しかった久しぶりのひよこ会、余韻が暫く続き、もう10日も経ってしまった。

忙しさにかまけて、なかなかHPの更新ができない。

ひよこ会の開催記録もアップ出来ずにいたが、なんとか、スライドショーだけはアップした。

シルバーウイーク5連休で観光客が多く、お客様相手に、連日汗だくであるが、案内していると充実感もある。

ボランティアの良さを実感している。

今日は一日暇なので、畑仕事が待っている。

♪里の秋を聞きながら・・・

もう一つの里の秋、https://www.youtube.com/watch?v=xTyThg71AiM

どちらも良い歌ですが貴女はどちらに感じ入りますか? |

<20150915開催した東郷別荘での特別講話> |

|

|

| 2015年9月8日(火) |

| 今日は白露 |

|

今日は白露。

いつもの季節の便りが届いた。

米村 邦臣 様

吹き抜ける風の中に・・・

空に浮かぶ雲に・・・

小さい秋を感じる頃となりました。

今日は24節気の「白露」です。

爽やかな風を感じながら、

ほんの少し、心穏やかなひとときを

お過ごしいただけたらと・・・

http://chichi.happy.nu/24/autumn03/

致知出版社 小笠原節子

|

小さい秋みつけた

https://www.youtube.com/watch?v=i42oNH2KUDk

<日本の72候を楽しむ>より

日本には二十四の節気と七十二もの季節がある。

今日は白露初候草露白し【くさのつゆしろし】(新暦では9月8日~12日ごろ)

今日も雨、富士山にも雨が降っていることだろう。

その雨のことは昔は「御山洗い(おやまあらい)」と言ったそうだ。文献に言う。

登山を楽しむ人たちでにぎわった後、富士山の閉山日にあたる旧暦7月26日ごろに降る雨は、富士山を洗い清める御山洗いの雨、と山麓の人の間で言い伝えられてきました。

きょうは旧暦7月26日、「御山洗い」の雨が降る。

|

秋の七草が吾が庭にも咲きそろい始めた。

まずはおみなえし、おとこえしをしたがえて堂々と盛りなり。

ススキの穂も出始め、萩のちいさな花芽も負けじと競い合う。

葛の葉は隣の雑木林の上に蔓延り薄紫の花で薄化粧。

桔梗はけなげに背伸びすれども、背低きまま凜として紫の色香を漂わす。

フジバカマは蝶蝶を魅了。大和撫子は目立たないが花が咲くと光芒を放つ。それぞれに妍を競って吾が庭を彩る。

用無しと言われてかわいそうだがゴンズイも赤い実が実りそれなりに自己主張。

我が家の庭は秋も風情がある。

<20150908/御山洗いの雨に洗い清められていく我が家の庭のゴンズイ> |

|

|

| 2015年9月2日(水) |

| 9月になった! |

|

早9月、記録にない猛暑が続いた今年の夏。

季節は巡り、いつか秋の訪れ。

雨が多い。

いままた雨が降り出し、雷鳴とどろく早朝を迎えている。

先日の15号台風は熊本の田舎を襲撃した。台風が荒尾付近に上陸したと全国ニュースで放送する。

日本のあちこちで天候災害が報道される。いな日本ばかりではなく地球規模での天候不順である。

この異常天候は何が原因なのだろうか?日本人の驕り?人間としての謙虚さの欠落?自然冒瀆?

真剣に考えさせられる今日この頃である。

今朝はすっきり早めの目覚め、気分良し!

昨夕温泉サウナに入ったからだろうか。久しぶりに爽快な朝、読書をしばし満喫。

今読んでいるのは『達磨宰相髙橋是清』。

伊東に別荘を建てたと言われている。先日その跡地を見せてもらった。

これはもっと伊東の住民に喧伝する必要があると考え、この秋のイベントウオーキングに取り上げようと思い、遅まきながら髙橋是清の本を読み始めた。

丁度タイミング良く、福岡の福田洋三くんから

―『天佑なり』は良い本だよ、唐津のことや辰野金吾のこともでているよ―

と携帯メールで知らせて来てくれた。

この間福岡で村松君坂本さんと三人で懇談したときに話題になったので、わざわざ彼から知らせてくれたのである。

早速楽天で注文、じっくり読んでみようと思っている。

まもなく「読書の秋」が始まる。

|

<20150818:2130撮影/博多駅前>

|

|

|

| 2015年8月23日(日) |

| 処暑:季節のたより |

|

幾分涼しくなった。

きょうは24節気の処暑。

いつも届く季節のたよりをコピーしておこう。

米村 邦臣

様

暦の上では今日は「処暑」

朝夕の風も心地よくなり、

夏の終わりを少し感じる頃となりました。

日中はまだ暑い日が続いていますが、

一足お先に秋を感じていただき、

心安らぐひとときをお過ごしいただければと・・・

http://chichi.happy.nu/24/autumn02/

致知出版社 小笠原節子

|

<いざ、ぶらり旅へ出発>

<乗り継いだ鈍行電車:福知山行き>

|

|

|

| 2015年7月25日(土) |

| 暑気払いにかえて |

|

梅雨明けして毎日暑い日が続いている。

「梅雨明け10日」は好天気が続き、熱中症も多いと聞く。

適度なバランスをとって、あまり頑張らずに、年寄りの冷や水などは身体に悪いと、ダルな生活を心がけよう。

まだまだ先は長いから・・・

季節の言葉で心を癒そう!

米村 邦臣

様

梅雨明けとともに、暑い夏が始まりました。

暑中お見舞い申し上げます。

今日、7月23日は24節気の「大暑」です。

ほんの少し暑さを忘れ、

心安らぐひとときをお過ごしいただけたらと・・・

http://chichi.happy.nu/24/summer06/

致知出版社 小笠原節子

|

|

|

|

| 2015年7月7日(火) |

| 今日は七夕曇り空 |

米村 邦臣

様

今日は七夕・・・

短冊に願いを書いて、笹の葉に吊るしていたのは

いつの頃か・・・

7月を別名・文月という由来は、

短冊に文字の上達を祈って書いたことから

そう呼ばれるようになったそうです。

そして今日は24節気では「小暑」。

ほんの少しの時間、

こころ安らぐひとときをお過ごしいただけたらと・・・

http://chichi.happy.nu/24/summer05/

致知出版社 小笠原節子

|

|

|

|

| 2015年6月22日(月) |

| きょうははやくも夏至る! |

今日ははやくも夏至る。

梅雨の合間の日差しがまぶしい。

我が家のアジサイロードも陽に燦々と照り返している。

『教育勅語の真実』を読み『古事記』を読み返す

大国主神が『うしはける』この地、「天照大神の御子が本来ならば『しらす』国である」として国譲りがおこなわれた。

この解釈を深めていった郷土の大覚者「井上毅(こわし)」・・・

季節の言葉をよみながら、しばし思いに耽る・・・

米村 邦臣様

雨に濡れた紫陽花に、

一層の風情を感じる頃となりました。

鬱陶しく感じる雨も、作物の成長には欠かせない

大切な天からの恵みかと・・・

今日は24節気の「夏至」です。

雨音のリズムの中、ほんの少しでも、

心安らぐひとときをお過ごしいただけたらと・・・

http://chichi.happy.nu/24/summer04/

致知出版社 小笠原節子

|

|

|

|

| 2015年6月9日(火) |

| 友を讃る歌 |

「心に残る一言」をテーマとして伊豆新聞に寄稿された一文がある。

今伊豆伊東で余生を案内活動に費やしているが、そんななかにも、新たな出合いがある。

ふるき仲間は去っていく、その淋しさのなかに、一輪咲いた心のふれあい。

人には会うべき時に遅からず早からず会えるものだという。

大事にしたい邂逅である。

「致知」7月最新号に今82歳の二人の対談が載っている。

東洋思想家境野勝悟氏とホリプロ創業者堀威夫氏。

横浜市内の中学高校の同級生で、それぞれに歩んだ道は異なるものの、

ともに一道に生き、八十路を超えて初めて見えてくる世界があると語る。

70代には分らなかったことが80になって分かってきたという。

生涯現役の二人の気持ちは未だ少年のごとくみずみずしい!

このひよこ会のホームページでもいつか語り合ったサミュエル・ウルマンの「青春」についても語る。

青春とは人生のある期間を言うのではなく心の様相を言うのだ

年を重ねただけで人は老いない。理想を失った時に、初めて老いがくる

対談の最後の二人のことば

境野 実は僕も六十代までは死が怖かったんです。それをどうして克服できたかというと、七十を過ぎて、若くして死んだ親父や兄貴のことを考えた時、「自分は長生きしてこれだけの仕事ができた。ありがたい」という思いが込み上げてきたんですね。そう思っていたら死の恐怖が自然となくなってしまっていた。

これまで生きてきた中に感謝、感動の心があると、裏側に死という意識が不思議と来ないんです。だから「俺みたいな人間がこれだけ生きさせてもらって、これだけの仕事をさせていただいた。ありがとう」という気持ちだけはいつも持つようにしています。死ぬときも「長い間、ありがとうございました」と言えると思います。

堀 感謝の心を大切にすることもまた、生きる力を養う秘訣かもしれないね。僕もそういう境地を目指して歩いていこうとおもいます。

|

|

|

|

| 2015年6月6日(土) |

| 季節のたより |

米村 邦臣様

今日は24節気の「芒種」です。

「芒種」とは、

稲や麦など、芒(のぎ)のある穀物の

種をまく季節のことをいうそうです。

稲作中心だった日本において、

欠かせないこの季節、

また若葉が次第に色濃くなり、

自然のエネルギーを感じる季節・・・

ほんの少しのひととき、

言葉の力を感じていただければと・・・

http://chichi.happy.nu/24/summer03/

致知出版社 小笠原節子

|

<記念艦三笠>

昨年5月7日に記念艦三笠を訪問した。力さんの紹介であった。

彼も元気に艦内を案内してくれた。4日後の5月11日からひよこ会九州旅行が待っていた。発した。

艦上での写真を掲載しておこう。

|

|

|

| 2015年6月4日(木) |

| 東郷ウオークで新聞トップに! |

5月30日は東郷元帥の命日である。

昭和9年薨去されてから、今年は81年になる。

いま府中の多磨霊園に御霊は眠っている。

その御霊に29日に出かけてお参りしてきた。

そして30日に東郷と地元伊東の偉人木下杢太郎との所縁を訪ねてのウオークをおこなった。

タイミング良く地元の新聞のトップ記事にカラー写真で掲載された。

5月24日(日)には伊東市内で講演会を行った。

講師には記念艦三笠の外事アドバイザーの古宇田和夫氏にお願いした。

これは記念館三笠の事務局長を務めた小山力君の縁である。

数奇な運命を辿った「三笠」、いろんなエピソードや「NHK大河ドラマ坂の上の雲」の録画模様などを熱く語って頂き、好評であった。

その時も新聞のトップ記事を飾った。

|

|

|

|

| 2015年5月21日(木) |

| 今日は小満、季節のたより、教育勅語のものがたり |

緑の風が爽やかに・・・

良い季節です!

大いに「教養」と「教育」を深めましょう。

いま『教育勅語の真実』を再読中。

教育勅語の作成に二人の熊本県人の活躍があったのです。

元田 永孚 (もとだ ながさね)

教育勅語の起草にあたった熊本の教育者

[ 歴史上の人物 ]

熊本藩士元田三左衛門の長男として生まれた教育者として有名な「元田永孚」。藩校時習館に学び、横井小楠・下津休也と知り合い感化を受けました。54歳の時、大久保利通の推挙によって、明治天皇の侍読・侍講として宮内庁に出仕し、教育勅語の起草にあたりました。上京前までに住んでいた住居は現在、熊本NTT病院の駐車場となっていますが、その一角には元田の遺徳を偲ぶ石碑が建っています。

井上毅(いのうえこわし)http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%95%E4%B8%8A%E6%AF%85

肥後国熊本藩家老・長岡是容(監物)の家臣・飯田家に生まれ井上茂三郎の養子になる。必由堂、時習館で学び、江戸や長崎へ遊学。明治維新後は開成学校で学び明治政府の司法省に仕官、1年かけた西欧視察におもむく。帰国後に大久保利通に登用され、その死後は岩倉具視に重用される。明治十四年の政変では岩倉具視、伊藤博文派に属する。

安定政権を作れる政府与党が出来る環境にない現在の日本で議院内閣制を導入することの不可を説いて、ドイツ式の国家体制樹立を説き、国学等にも通じ、伊藤と共に大日本帝国憲法や皇室典範、教育勅語、軍人勅諭などの起草に参加した。枢密顧問官、第2次伊藤内閣の文部大臣を歴任

教育勅語への関与[編集]

明治23年(1890年)10月30日に発表された教育勅語は、第1次山縣内閣の下で起草された。その直接の契機は、山縣有朋・内閣総理大臣の影響下にある地方長官会議が、同年2月26日に「徳育涵養の義に付建議」を決議し、知識の伝授に偏る従来の学校教育を修正して、道徳心の育成も重視するように求めたことによる。また、明治天皇が以前から道徳教育に大きな関心を寄せていたこともあり、榎本武揚文部大臣に対して道徳教育の基本方針を立てるよう命じた。ところが、榎本はこれを推進しなかったため更迭され、後任の文部大臣として山縣は腹心の芳川顕正を推薦した。これに対して明治天皇は難色を示したが、山縣が自ら芳川を指導することを条件に天皇を説得、了承させた。文部大臣に就任した芳川は、女子高等師範学校学長の中村正直に、道徳教育に関する勅語の原案を起草させた。

この中村原案について、山縣が内閣法制局長官の井上に示して意見を求めたところ、井上は中村原案の宗教色・哲学色を理由に猛反対した。山縣は政府の知恵袋とされていた井上の意見を重んじ、中村に代えて井上に起草を依頼した。井上は中村原案を破棄し「立憲主義に従えば君主は国民の良心の自由に干渉しない」ことを前提として、宗教色を排することを企図して原案を作成した。井上は自身の原案を提出した後、一度は教育勅語構想そのものに反対したが、山縣の教育勅語制定の意思が変わらないことを知り、自ら教育勅語起草に関わるようになった。この井上原案の段階で、後の教育勅語の内容はほぼ固まっている。

一方、天皇側近の儒学者である元田永孚は、以前から儒教に基づく道徳教育の必要性を明治天皇に進言しており、明治12年(1879年)には儒教色の色濃い教学聖旨を起草して、政府幹部に勅語の形で示していた。元田は、新たに道徳教育に関する勅語を起草するに際しても、儒教に基づく独自の案を作成していたが、井上原案に接するとこれに同調した。元田は熊本藩の藩校時習館の同窓(先輩)である。井上は元田に相談しながら語句や構成を練り、最終案を完成した。

明治23年10月30日に発表された「教育ニ関スル勅語」は、国務に関わる法令・文書ではなく、天皇自身の言葉として扱われたため、天皇自身の署名だけが記され、国務大臣の署名は副署されなかった。井上は明治天皇が直接下賜する形式を主張したが容れられず、文部大臣を介して下賜する形がとられた。

|

米村 邦臣様

表参道のケヤキ並木も、次第に色濃さを増して、

初夏の日差しに、キラキラと輝く季節となりました。

今日は24節気の「小満」です。

緑色の風を感じながら、ほんの少しでも

こころ安らぐひとときをお過ごしいただければと・・・

http://chichi.happy.nu/24/summer02/

致知出版社 小笠原節子

|

|

|

| 2015年5月17日(日) |

| 棚田の田植え |

昨日、石部の棚田の田植えに行ってきた。

2011年からの参加で、今年で5回目である。

慣れたもので12時45分過ぎから開始。2時間あまりで終わってしまった。

出来栄えを眺め自画自賛・我田引水しながら写真に収める。

3時のおやつがまたまた嬉しい赤飯と地元の大根付けである。

|

|

| 2015年5月13日(水) |

| 四国旅行無事終わる! |

「仕上げの四国旅行」と銘打った同窓会旅行が無事に終わった。

肩の荷がおりほっとしているところである。

記録によると今年で16回目となるひよこ会同窓会旅行!

全国的規模となったのは12年前の2003年11月の還暦京都旅行からである。

そして最初の四国旅行は6年前の2009年5月。

今回は前回見残した四国の残り半分を訪れて四国旅行を仕上げようという企画である。

旅程・行程は二転三転したが、結果良し!

村山企画により楽しい四国旅行が仕上がった。

<裏行程物語>

・鳴門の渦潮は最初は行程から外れていた

・替わりに大塚国際美術館が入っていた

・一泊目のホテルは当初「新祖谷温泉ホテルかずら橋」の予定であった

・室戸岬をコースに入れたので、ホテルは途中の美波町のえびす洞温泉「白い燈台」となった

・高知市内は桂浜と高知城は必須地

・ホテルは当然「三翠園」に決まりである

・帰りは高知から新神戸駅まで直行

・時間の余裕で祖谷かずら橋は見て大歩危・小歩危は車窓から

・新神戸駅着は14:00頃と予定した

|

|

|

|

| 2015年5月6日(水) |

| 今日は立夏 |

米村 邦臣様

爽やかな青空の下、ツバメが空を飛び交い

巣作りに勤しむ頃となりました。

連休最後のひとときを、如何お過ごしでしょうか?

暦の上では、早くも夏の訪れ・・・

若葉の爽やかな季節、

真民先生の素敵な詩をご覧いただき、

心安らぐひとときをお過ごしいただければと・・・

(下記のアドレスをクリックくださいませ)

http://chichi.happy.nu/24/summer01/

致知出版社 小笠原節子

|

伊東東郷記念館にて

20150502撮影

|

|

|

| 2015年5月5日(火) |

| 端午の節句 |

今日は5月5日、端午の節句である。

四国旅行まであと5日、いよいよカウントダウンである。

前日から行くか、当日に行くか、はたまた、一日後に帰るか?

いまだ決しかねている。切符もまだ買っていない。

そろそろ往復の日程を決めないと・・・

端午の節句の季節便りが致知出版社より届いた。

米村 邦臣様

日本の古い風習である「五節句」。

今日は「五節句」のひとつ「端午の節句」です。

一般的には「男の子の節句」として知られており、

男の子の誕生と成長を祝う日として一般に広がっています。

「端午の節句」とは、

端午の端は月の端(はし)で始まりという意味で、

端午とは、月の始めの牛の日のことを言い、

必ず5月に行われる行事ではありませんでした。

しかし、牛(ご)が五に通じることから毎月5日を指すようになり、

さらに5が重なる5月5日を「端午の節句」と呼ぶようになりました。

爽やかな青空を泳ぐこいのぼりや、鎧兜、柏餅など、

子どもたちの成長を願う、先人の思いに触れていただければと・・・

http://chichi.happy.nu/24/tango/

致知出版社 小笠原節子

その前に届いていたものも記載しよう。

「穀雨」である。

米村 邦臣

様

表参道のケヤキ並木も

次第にかわいい新芽が芽吹き、

自然の息吹を感じる頃となりました。

今日は24節気の「穀雨」です。

自然の恵みと、可愛い花に

ほんのひととき、こころ安らいでいただけたらと・・・

http://chichi.happy.nu/24/spring06/

致知出版社 小笠原節子

|

|

|

|

| 2015年5月3日(日) |

| 四国旅行あと1週間に迫る |

今ゴールデンウィークの真っただ中。

伊豆伊東でもツツジを初め花半島で新緑や色とりどりの花々が真っ盛り。

観光客も多く、車も混雑の極み。

案内稼業も大忙し!

四国旅行が楽しみである!

|

|

|

|

| 2015年4月5日(日) |

| きょうは清明 |

米村 邦臣様

桜の花びらが、春風と戯れる季節となりました。

きょうは24節気の「清明」です。

「清明」とは、

「清浄明潔」を略した言葉で、

清らかで明るく、生き生きとした様子を意味します。

青い空に桜や菜の花の淡い色が、

優しい心を育んでくれるようです。

寒い季節を乗り越えて、

精いっぱい咲いている花たちの無心な姿に

ほんのひとときでも、

こころ安らいでいただければと・・・

http://chichi.happy.nu/24/spring05/

致知出版社 小笠原節子

|

|

|

|

| 2015年3月21日(土) |

| 春分のことば |

米村 邦臣様

「真民先生とご縁がありながら、

生前にお目にかかる事は出来なかった。」

そう話されるのは、

730余年の歴史ある鎌倉円覚寺管長の横田南嶺師です。

***

「真民先生没後、はじめて坂村真民記念館を訪ねた際、

三女の西澤真美子さんの案内で、道後の宝巌寺にある

先生が敬愛して止まない一遍上人のお寺の裏の

小高い丘の上にある真民先生のお墓を案内されました。

お参りにあがると、ちょうど全山で鳥たちが鳴き、

何とも言えない涼しい風が吹いてきて、

その風と四国の明るい光の中に生きた真民先生に

お目にかかることが出来たと思った。

それまで生前の先生にお目にかかれなかった事が

悔いのひとつであったが、吹き渡る風と共に

その後悔もすべて消え失せた。

先生はここに生きておられると確信しえた。」

****

「致知」4月号の128頁の「禅語に学ぶ」という

連載に掲載されている内容です。

文中に紹介されている坂村真民先生の詩に、

今は亡き父や母を偲び

鳥の声に・・・

花の姿に・・・

懐かしい姿を重ねることができました。

大いなる命の輝きの中、ほんの少しでも、

心安らぐひとときをお過ごしいただけたらと・・・

http://chichi.happy.nu/24/spring04/

致知出版社 小笠原節子

真民さんの詩の言葉に「千の風になって」を思う!

https://www.youtube.com/watch?v=yqzCwcL9xDc

|

|

| 2015年3月21日(土) |

| 今日は春分良い気分、中学同窓会報告 |

|

|

|

| 2015年3月14日(土) |

| ひさかたの日記 |

|

久方ぶりの日記更新である。

先回は春の朝を書いたが、1ヶ月経った今が吾が庭は春の到来である。

(我が家の庭:ZASSO-EN/雑草苑たよりをどうぞ参照下さい)

ひさかたのひかりのどけき春の日にしづ心なく花の散るらむ

我が家の河津桜ももう散ってしまっている・・・

米村 邦臣様

少し肌寒い春風が、

沈丁花の甘い香りを運んでくる季節となりました。

今日は土の中で、春を感じた虫たちが

ごそごそと動き出すころ・・・

ほんの少し、光と躍動の春を感じていただき、

こころやすらぐひとときをお過ごしいただければと・・・

http://chichi.happy.nu/24/spring03/

致知出版社 小笠原節子

|

|

|

|

|

|

| 2015年2月3日(火) |

| 今日は節分、邪鬼を追い払おう! |

今日は節分!

恵方巻きを買って、豆をまき、邪鬼を追い払おう・・・

先人達の生きた知恵に学ぶ

米村 邦臣様

今日は「雑節」のひとつである『節分』です。

知っているようで、子どもたちにどのように説明をするか・・・

すこし『節分』のなぜ??を調べてみました。

下記のアドレスをクリックの上、

米村 邦臣様にも、先人の思いを感じていただければと・・・

http://chichi.happy.nu/24/setsubun/

致知出版社 小笠原節子

|

|

|

|

| 2015年1月20日(火) |

| 今日は大寒、寒くも無し! |

今日は大寒。だがそんなに寒くもない一日。

風もなく穏やかだったので、昨日刈り込んだ庭の小枝を燃やしに燃やした!

おかげで汗びっしょりになる。

丸い焼却炉のなかには灰が一杯溜まった。

米村 邦臣様

新しい年が明けて、早や20日が過ぎ去ろうとしています。

今週末に開催されます「新春特別講演会」では、

女優の山本富士子さんが

「心に人生の宝物を持つ」

という演題でご講演くださいます。

山本富士子さんが以前『致知』にご登場された時、

心に残る言葉として、

●「どうでもいいことは流行に従う。

重大なことは道徳に従う。

芸術は自分に従う」

●「品行の悪いのは直せる。

品性のないのは直せない」

という言葉を紹介くださいました。

そして読者の方から大きな反響があったのが、

「砂時計の詩」でした。

寒い日が続いていますが、

素敵な言葉に触れていただき、

ほんのひととき心和む時間をお過ごしいただけたらと・・・

http://chichi.happy.nu/24/winter06/

致知出版社 小笠原節子

|

|

| 2015年1月18日(日) |

| 新年会開催 |

9月の残暑会以来4ヶ月ぶりの再会である。

今回は残念ながら直前になって4名もの不参加があり、寂しい気持ちがいたしました。

これからはこういう事が常時おこるということでしょう。

集まれるときに集まれる仲間が楽しく集う。

少なくなっても昔話に花を咲かせ元気を貰い又日常に帰って生きてゆく・・・

一次会:12名の参加(11:30~15:00)会費3000~4000円、徴集した会費でパパミラノの費用がちょうどでした。(以上会計報告おわり)

二次会:カラオケ8名(寺嶋・米久保・深草・藤本・前田・宮本・渡辺・米村)

三次会:博多ラーメン4名(米久保・深草・藤本・米村)

解散東京駅20:00、我が家への帰宅は23:55でした。

森田さんから無事帰宅しましたというCメールが19:12に入っていました。

参加した人たちのスナップです。

|

|

| 2015年1月6日(火) |

| 今日は小寒三りんぼう |

今日は小寒三りんぼう!

旧暦11月16日。

今窓から十六夜の月が煌々とわがパソコンをのぞき込んでいる。

時に唄う

♪氷れる月影空に冴えて・・・

「灯台守」の歌である。

<伊豆大島波浮港龍王崎の灯台> <龍王崎灯台から見える伊豆諸島:利島・新島・式根島・神津島>

いつもの季節の便り

米村 邦臣様

心穏やかに、輝かしい新年をお迎えのことと

拝察申し上げます。

今年も「致知」を通じ、心に響く言葉や、

生き方の指針となる言葉に出会っていただけましたら、

この上もございません。

今日は今年最初の24節気:「小寒」です。

新年のスタートに相応しく、心に力を感じていただけたらと・・・

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

http://chichi.happy.nu/24/winter05/

致知出版社 小笠原節子

|

|

|

|

| 2015年1月3日(土) |

| 波浮の港は上天気 |

|

東京の島、大島に出かけた。

毎朝日の出が上るのを見ている対岸の島である。

新年早々雪が降る。あなたは来なくても家族みなでこちらから出かけることにした。

伊東港から朝9時40分のジェットフォイルを利用しようと思っていたが、雪のため動けず、

午後13:50の熱海発に変更。

なんとか渡海できて午後3時過ぎには大島温泉ホテルにチェックイン。

のんびりゆったりと温泉三昧で初日は過ごした。

翌朝ホテルから日の出を観賞し、念願の波浮港に向かった。

時間節約のため路線バスをやめてタクシーを利用、10時に到着。

すぐに「波浮の港」の鐘を鳴らす。

もう一つの「波浮港」の歌です。

聞き比べてください。

<三番の歌詞>

島で暮らすにゃ乏しゅうてならぬ

伊豆の伊東とは郵便だより

下田港とはヤレホンニサ風だより

|

|

|

|

|

|

| 2014年12月30日(火) |

| 朔旦冬至 |

今年の冬至は19年ぶりの“朔旦冬至”であったそうだ。

朔ははじまりの意味で1日のこと。つまり旧暦では朔日とは一日を意味し、新月となる(旧暦1日のこと)。

旦は日が―(水平線)から上る日の出のことを意味する。太陽の始まりである。つまり冬至の日をいう。

この新月1日(旧暦では11月1日)と冬至が重なる日のことを朔旦冬至と呼び、19年に1度の割で到来するらしい。

珍しい日だったのだ。前に分かっていればもっと大事にしたのにと思っても後の祭り。でもまだ間に合うものもある。

まもなく元旦を迎える。初めての朝、初めての朝日、初日の出は心を込めて祈ろうと思う!

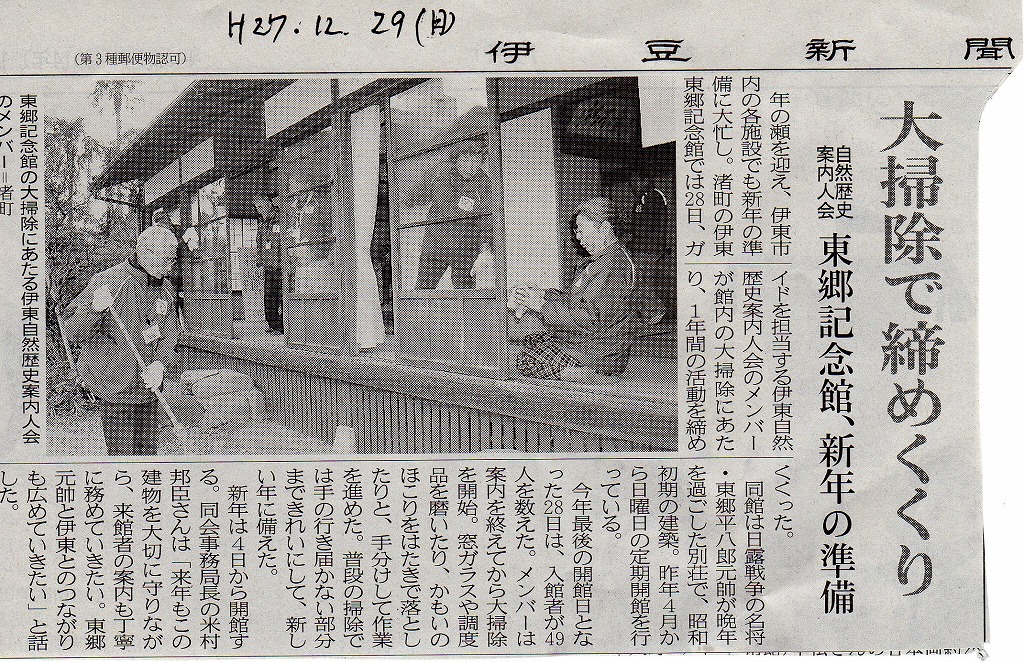

<旦>の意味が伺える写真

12/29の地元新聞

|

|

| 2014年12月22日(月) |

| 今日は冬至、ゆず湯風呂 |

一昨日、地元の温泉に入ってきた。すでにゆず湯が始まっており、「世界一のゆず湯」と称して、

熊本から取り寄せたばんぺいゆず「晩白柚」を使用していた。

米村 邦臣様

今年も残すところ9日となり、

慌しい日々をお過ごしのことと存じます。

24節気は、本日お届けの「冬至」を以て、

今年最後となります。

今日の「冬至」は19年に一度巡ってくる

特別な日にあたるそうです。

これから寒さも本格的になるようですので、

夜には柚子湯に入り、風邪の予防をしっかりされ、

元気で新年を迎える準備をしていただけたらと・・・

そしてご多忙のなか、ほんの少しのお時間

心安らぐひとときをお過ごしいただければと・・・

http://chichi.happy.nu/24/winter04/

致知出版社 小笠原節子

|

|

|

|

| 2014年12月11日(木) |

| 冬至の前後の日の出・日の入り・有明の月 |

「日の暮れるのが早くなったなあ~」

「まもなく冬至だから、その頃が一番早く日が暮れるんじゃない?」

冬至は昼間が一番短くなる日には違いないが、果たしてどうだろうか?

疑問に思って日の出日の入りの時間を調べてみた。

今はインターネットがあるので便利である。すぐに静岡地方の時刻がわかった。

それによると、

日の入りが一番早いのは(一番早く日が暮れる)12/5,12/6の16:35:23だ。

そして日の出が一番遅いのは(一番遅く夜が明ける)1/7,1/8の6:54:03である。

冬至から前後2週間ほどお互いにずれている。

何でそうなるかは、これから調べてみよう(地球軸の傾きの所為か)。

いずれにしろ、今の時期に庭作業やる場合は、夕暮れは一刻一刻明るくなっているのである。

右の写真は12月10日我が家の展望台から撮影した日の出の瞬間!

遙か彼方は太平洋、手前の島影は伊豆大島、

22日の冬至にはもう少し南に下がって大島の島影から日が昇る。

百人一首より:有明(ありあけ)の月

今来むと 言ひしばかりに 長月(ながつき)の

有明(ありあけ)の月を 待ち出(い)でつるかな

素性法師(21番) 『古今集』恋4・691

有明の つれなく見えし 別れより

暁(あかつき)ばかり 憂(う)きものはなし

壬生忠岑(30番) 『古今集』恋・625

朝ぼらけ 有明の月と みるまでに

吉野の里に ふれる白雪

坂上是則(31番) 『古今集』冬・332

ほととぎす 鳴きつる方を 眺むれば

ただ有明(ありあけ)の 月ぞ残れる

後徳大寺左大臣(81番) 『千載集』夏・161 |

<2014/12/10/6:49> <2014/12/10/6:49>

<2014/12/10/6:51> <2014/12/10/6:52>

<2014/12/10/6:53> 振り向けば有り明けの月<2014/12/10/6:53>

|

|

|

| 2014年12月7日(日) |

| 今日は何の日? |

米村 邦臣様

表参道のケヤキ並木が、美しいイルミネーションで

輝く頃となりました。

師走の声を聞くと同時に、

慌しい毎日をお過ごしのことと存じます。

一年の過ぎ去る早さを感じつつ、

真民先生の素敵な詩に触れていただき

ほんの少しでも、

心安らぐひとときをお過ごしいただけたらと・・・

http://chichi.happy.nu/24/winter03/

どうぞお身体ご自愛のうえ、

元気な日々をお過ごしくださいませ。

致知出版社 小笠原節子

|

|

|

<2006/12/2両国での忘年会> <両国から表参道まで繰り出してイチョウ見学>

|

|

|

| 2014年11月27日(木) |

| 近くに玉高後輩住む |

|

|

|

|

ほんの近くに玉高卒の後輩が住んでいることが偶然にしてわかった。

先週22日の土曜日に、「谷川清澄氏を囲む会」を伊東東郷記念館(旧東郷別荘)で開催した。

谷川氏は海軍出身でスラバヤ沖海戦で敵兵を救出したことで有名であり、戦後は海上自衛隊の創設に関与された人である。小山力君が生きていたら、きっと駆けつけてきただろう。

谷川さんは今伊東に住んで居られる。

略歴を聞いて驚いた。

まずは大正5年生まれの本年98歳である。なんと吾が父と同じ年生まれ、今もってかくしゃくとされていて、講演会もやってくださるとのこと、その心身共にお元気な様子に感銘を受けた。

そして出身は大牟田とある。谷川さんの父が三井三池炭鉱勤務であったという。中学は佐賀県三養基中学に学んだ。私の母の実家の鳥栖当たりを昔は三養基郡といった。今の三養基郡基山町付近のこと。親近感がいやが上にも増していった。

そして手話通訳をお願いした女性が、私の閉会挨拶のあとにやってきて、私は大牟田市役所に勤務していました、荒尾出身です・・・と、谷川氏と三人で談笑するうち玉高卒ですということになった。何年卒ですかと言えば昭和43年生まれですという、今のお住まいは富戸です、えーつ私も富戸です。と話し込む打ちになんと同じ松尾町内会の隣組ではないか、私が4組で彼女は5組、しかも昨年は同じ組長(所帯主で彼女のご主人が担当)をやった仲間まであったとは。世の中は狭い。家の近くのちょっと替わった窯焼きがある。そこで陶芸をやって、彼女は市役所勤務で手話通訳の仕事をやっているとか・・・玉高卒の女性の頑張りに頭が下がる思いであった。また誇らしくも感じた次第である。

<前列中央に谷川氏、右側の女性が玉高後輩の斎藤さん>

|

|

|

| 2014年11月22日(土) |

| 今日は小雪 |

|

|

|

|

今日は小雪、いつもの致知だよりを掲載しよう!

米村 邦臣

様

赤や黄色に色づいた葉が、一枚、また一枚と

季節の終わりを告げながら、ひらひらと

舞い落ちる季節となりました。

私たちがいま目にしている美しい紅葉は

多くの先人の方々が、一本一本の木を植え、

育ててくださったお陰かと・・・

自然が語りかけるものをしっかり受け留め

私たちも豊かな人を植える道を

一歩一歩歩んでいきたいと感じます。

そのためにも、「致知」の読者を広め、

感動・喜び・希望を感じていただきたいと・・・

本格的な冬が来る前に、坂村真民先生の言葉に触れていただき、

少しでも感動していただければと・・・

http://chichi.happy.nu/24/winter02/

致知出版社 小笠原節子

|

|

|

| 2014年11月20日(木) |

| 奥静岡の紅葉・寸又峡 |

|

|

|

| 2014年11月7日(金) |

遅ればせの立冬便り

|

|

|

|

11月7日は立冬だった。

いつもの致知だよりがメールで届いていたのだが、掲載するタイミングを失した。

遅ればせながらの「立冬便り」、おそかりし由良の介が続くことになった。

米村 邦臣様

小さな人生論「ポケット名言集」に

「一つの言葉が生まれるには、

おそらく、何万人、何十万人という人が

おなじような思いを味わい、

その思いの集積が飽和点に達した時、

一滴のしずくがこぼれ落ちるように、

一つの言葉が生まれ落ちてくるのではないだろうか」

という言葉があります。

本日の24節気「立冬」を創る時

ふとこの言葉が心に浮かんできました。

一滴のしずくとしてこぼれ落ちた素敵な言葉に

下記のアドレスの中で出合っていただけたらと・・・

http://chichi.happy.nu/24/winter01/

致知出版社 小笠原節子

|

【 念ずれば花ひらく 】

念ずれば

花ひらく

苦しいとき

母がいつも口にしていた

このことばを

わたしもいつのころからか

となえるようになった

そうしてそのたび

わたしの花がふしぎと

ひとつひとつ

ひらいていった

|

|

|

| 2014年11月12日(水) |

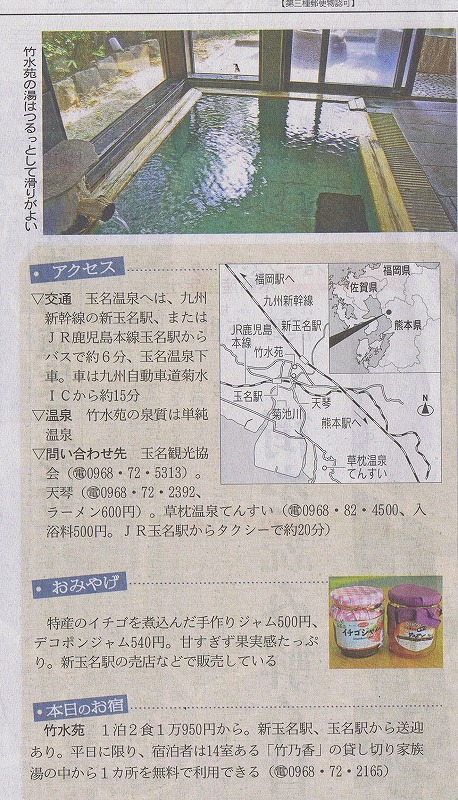

| 玉名ラーメン |

時同じくして二つの著名メディアに紹介された。

一つは『ジパング倶楽部』2014/11月号に掲載。

「ご当地グルメ応援団」連載31(町の名物グルメを応援する人々の物語)

豚骨のみでとったスープがまろやかな熊本のラーメンの元祖、とタイトルやサブタイトルに謳う。

もう一つは『日本経済新聞』土曜版である。

NIKKEIプラス1、温泉食紀行にシリーズものの一つとして2014/11/8に登場した。

玉名温泉(熊本県)―――玉名ラーメン

濃厚スープ、ニンニク香ばしく

熊本県北部に位置する玉名市は、菊地川の水運に恵まれ、川とともに発展してきた。

田園地帯に湧く玉名温泉は、無色透明な肌にやさしい湯。熊本ラーメンのルーツともいわれる玉名ラーメンも、

市内の十数軒で味わうことができ、ファンを引き付けている。

|

|

|

|

|

|

|

|

| 2014年10月23日(金) |

| 今日は霜降-季節のたより- |

米村 邦臣様

赤く色付いた木の葉が、うっすらと白い薄化粧を始める、

今日は24節気の「霜降」です。

晩秋の趣ある写真に、真民先生の素敵な詩を載せて

米村 邦臣様にお届けします。

ほんの少し、心安らぐひとときをお過ごしいただけたらと・・・

http://chichi.happy.nu/24/autumn06/

致知出版社 小笠原節子

|

金色堂に行ってきた。

栗駒山に登ろうとした。紅葉が綺麗だった。

雨が降って途中で断念した。

天狗平で引き返す! |

| 2014年10月8日(水) |

| 今日は寒露-季節のたより- |

台風18号襲来の直前、棚田の収穫祭に行ってきた。

4年目を迎えての稲刈り・稲わら結びも要領良くなって、今年は早めにし終えた。

いつも最後の最後まで精(がま)出していたのだが・・・

2日目は早くも台風の影響で朝から雨、昨日中にがまだしていたのが良かった。

帰宅後台風が追っかけるように、静岡を足早に縦断していった。

我が家の庭もすくなからぬ影響あり。いますこしづつすこしづつ、手入れをおこなっている。

来オープンガーデンバスツアーに備えて・・・

そんな秋日和の今日は寒露である。いつもの季節のたよりが届いた。

米村 邦臣様

金木犀の甘い香りが風に乗り、

行き交う人々の心を潤す季節となりました。

今日は24節気の「寒露」です。

これから次第に染まりゆく山々の美しい紅葉に載せて

「坂村真民一日一言」から「ロマン」の詩をお届け致します。

ほんのひととき、心安らぐひとときをお過ごしいただけたらと・・・

http://chichi.happy.nu/24/autumn05/

致知出版社 小笠原節子

|

|

| 2014年10月7日(火) |

| 在京玉高会会報 |

今年も在京玉高会の会報が送られてきた。

伊東に引っ越してしばらくは会報を貰えなかった。静岡県は在京ではないという理由だったと思う。しかしことひよこ会では伊豆伊東は立派な在京地域に含まれ、私も思う存分楽しませていただいている。そのことを向山さんが事務局に強談判して私も在京玉高会の一員になれたのである。

そんな経緯があるのだが、毎年ひよこ会の日本の旅巡り同窓会も投稿させていただき、今年はなんと3枚もの写真まで掲載されている。感謝!感謝!である。

事務局長が21回卒の武田泰文氏から32回卒の黒嵜隆氏に交替された。これまでなにかとお世話いただいた武田氏に感謝申し上げ、新しい黒崎氏にも引き続きご高配を戴きたいものである。

|

|

|

|

| 2014年10月1日(水) |

| 十三仏像 |

9月24~26日信州ドライブを楽しんだ。

愛車が新車に代わったのでその試走をかねて、初秋の信州を駆けてきた。

道祖神に交じって「13仏像」との出会いがあり、又一つ教養が身についた。

小山力くんは既に7つの裁判官の審理を無事にくぐり抜けまもなく8つ目の100か日の裁判官である、観音菩薩にご対面するころだ。慈悲心あふれた観音菩薩様にやさしくおもてなしをうけてさしもの彼もモッコス気質をウルウルさせることだろう。

<十三仏とは:インターネットより>

十三仏(じゅうさんぶつ)は、十王をもとに日本で考えられた、冥界の審理に関わる13の仏(正確には仏陀と菩薩)である。また十三回の追善供養(初七日~三十三回忌)をそれぞれ司る仏様としても知られ、主に掛軸にした絵を、法要をはじめあらゆる仏事に飾る風習が伝えられる。

13の仏とは、閻魔王を初めとする冥途の裁判官である十王と、その後の審理(七回忌・十三回忌・三十三回忌)を司る裁判官の本地とされる仏である。

十三仏と対応する裁判官

これらの仏は審理において実際の裁判所における裁判官の役目を勤めることとなるとされる。

|

|

|

| 2014年9月23日(火) |

| 彼岸の中日 |

何にもしないのに時間だけ過ぎてゆく。

もう今日は彼岸の中日。

季節の言葉をコピーしておこう。

明日からは信州へドライブ。台風16号に向かって行くことになりそうだ。

米村 邦臣

様

黄金色に実った田んぼでは、豊かに実った稲穂が風に揺れ、

美しい日本の秋を迎えています。

「二宮尊徳一日一言」に

★米まけば 米の草はえ 米の花

さきつつ米のみのる世の中

という道歌が紹介されていますが、

春にまいた米の種が秋の実りとなるように、

善き種をまけば、善き花が咲いて、善き実りがある。

と、自然の摂理とともに、日々の生活の中に於いても

善い種をまくことの大切さを説かれています。

今日は「お彼岸の中日」です。

連綿と続く先祖からの命の先頭を生きている今、

どうぞ善き種をまいて、未来の実りが豊かであるよう

坂村真民先生の「念に生きる」より

素敵な詩を紹介させていただきます。

秋の爽やかな一日を、

心穏やかにお過ごしいただけますように・・・

http://chichi.happy.nu/24/autumn04/

致知出版社 小笠原節子

|

|

|

| 2014年9月9日(火) |

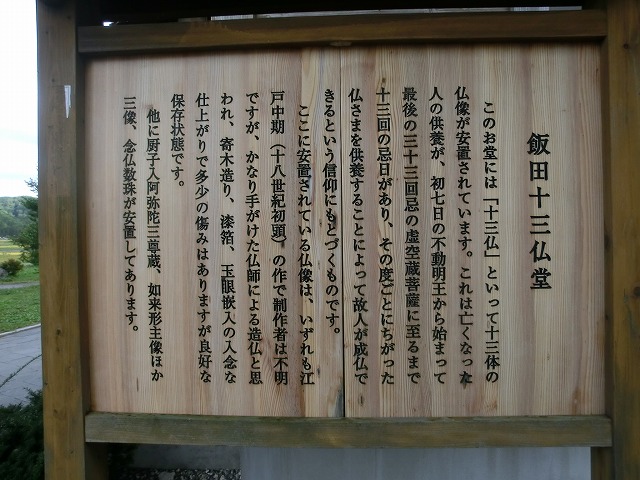

| 東京駅物語 |

東京駅開業100年ということで、いろんなイベントが企画されている。それに東海道新幹線開通50年目にあたる。いやがうえにも東京駅に話題が集まるというもの。

おとなの休日クラブでも右のような企画が組まれている。

ツアーであるのでいろんなものが組み合わさっているが、ひよこ会にとっての興味はつぎのこと。

※専門ガイドによる甦った東京駅丸の内駅舎のご案内

専門ガイドを雇う余裕もその必要性もないので自前で凌ぐことにする。

ひよこ会のみなさんのひとりひとりの蘊蓄学に期待したい。

|

|

<デジカメでの撮影>

|

| 2014年9月6日(土) |

| ミステリーな残暑会 |

参加人数がほぼ確定した。

久しぶりの東京での集いということで、17名も参加となり、今から楽しみである。

今回は投稿欄での森田さんコメントを受け、「ミステリーな残暑会」と名して、未だ暑さの続くなかでぞっとするような企画で肝を冷やし、いつしか忍び寄る秋の気配に小山力君を偲び、敬老の日を横目で睨み、天高く馬肥ゆる秋を羨ましくも恋い焦がれて、「元気なひよこ会パワー」を貰う集いと計画しました。

正式な案内状は下記の通り

記

名称:ひよこ会東京支部平成26年9月 「ミステリーな残暑会」

内容:①ひよこ達の残暑見舞いと天高く馬肥ゆる秋への恋慕

②小山力君を偲んで

③来年のひよこ旅について

期日:平成26年9月13日(土曜日)

時間:11時~15時(それ以降二次会)

集合場所:東京駅丸の内側南口に11時までに集合

※八重洲側ではありません、丸の内側とは皇居側です、

間違うと入場券がいることになるかも・・・、ご注意ください。

-集合後、東京駅の謎を解明したあと、歩いて昼食会場に行きます

昼食会場:精進料理?あとで連絡します。下記がヒントです。

URL:http://r.gnavi.co.jp/g743300/photo/interior/

二次会:近くのカラオケに席を移して、膝を突き合わせ袖すり合って、歓談します。

①小山力君を偲んで歌う想い出の歌

②来年の「ひよこ旅」にむけて東京チームの合同練習

会費:すべて込み込み(消費税8%、サービス税・・・)金5000円とします。(平等料金)

持ち込み:自由ですので美味しいとっておきのワイン、日本酒、つまみ(二次会用)等歓迎します。

出席者:女性/家村・岡村・河田・坂田・寺嶋・堀川・明名・向山・森田・米久保(10名)

男性/大藪・冨田・深草・福嶌・藤本・宮本・米村(7名)

|

|

|

| 2014年9月1日(月) |

| 玉高大先輩物語 |

先日テレビ放映された「プレリュー島玉砕」の主人公は中川州男氏である。上川達也が好演していた。

大浜生まれの玉中卒業生でその生涯が本に描かれている。著者は同じく玉高の大先輩である升本喜年さんである。升本さんは今だご健在で在京玉高会にも出席されている。この伊豆日記でもとりあげたが、升本大先輩からいただいた著作本が『愛の手紙』ーペリリュー島玉砕中川州男大佐の生涯ーである。

テレビを観たあとに、またじっくりと『本』を読み返した。

来年には天皇陛下のプレリュー島へのご訪問が検討されているとか・・・

2013/12/5と12/11の伊豆日記に掲載している。 |

|

|

| 2014年8月23日(土) |

| 秋来ぬと・・・ |

米村 邦臣

様

真夜中の豪雨、そして激しい雷雨に見舞われた広島では、

多くの尊い命が奪われてしまいました。

私たちの大切な地球、

そして大切な自然は、時として大きな反乱をもたらし、

私たちに何か訴えているのでしょうか・・・

美しい自然の陰にある自然への畏怖・・・

亡くなられた方々へのご冥福を祈りつつ、

自然の恵みのありがたさに感謝して

ほんの少しの時間、花の語らいに思いを寄せていただけたらと・・・

http://chichi.happy.nu/24/autumn02/

致知出版社 小笠原節子

|

|

|

| 2014年8月17日(日) |

| 四十九日送り火にて見送る朋の霊 |

いつしか四十九日も過ぎた。

きっとえんま様のお許しで天国の世界に入り、初盆で一時里帰りしていた友の御霊も昨日の「送り火」で、勇躍冥界の世界に旅立ったであろう!彼には彼岸での先達として我々仲間の暖かい迎えの準備をお願いするとして、此岸にしばらく止まる我々は、忌明けで、これからは彼の思い出話をたっぷり、時に痛烈な辛口批判をしながら、楽しく過ごしていこう!

<インターネットよりコピー>

https://www.kyokanko.or.jp/okuribi/

|

<同期の心の絆の連帯旗> |

|

| 2014年8月7日(木) |

| 今福岡が熱い |

今福岡が熱い!

といってもNHKのテレビのことだ。

日曜大河ドラマは「黒田官兵衛」の軍師ぶりが最高潮を迎えている。

この大河ドラマ放映にあたり、藤香会の広報担当として、縦横無尽の活躍を現在も果たしているのがわが同期の村松君である。この3月「藩祖黒田如水公四百十一回忌大法要」を開催し大成功裡に終了、黒田家16代当主黒田長高氏に打合せ報告に何度も上京、まさに東奔西走の韋駄天振りを発揮している。

NHKの朝ドラ「花子とアン」も福岡に関係する。

白蓮の恋で有名であるあの炭鉱王は、この5月のひよこ会で訪れた太宰府天満宮の鳥居を寄贈しその名を刻まれている「伊藤伝右衛門」である。

今まで何度も通った大宰府天満宮の参道通り、何にも知らなかったが、これを教えてくれたのはやはり同期の福田君である。(同期二人は期せずして3年9組と同じクラスであった)<太宰府天満宮の二の鳥居は伝右衛門が明治45年に奉納したものである。:ウィキペディアより>

そして白蓮の恋の相手の宮崎龍一は宮崎滔天の長男で宮崎龍介がモデルである。当然荒尾の出身である。

そして手を繋いで通った、恋のお石トンネルは麻生家が寄贈したもの。

この関係を知らずしてテレビを見るなかれ、同期を語ることなかれ!

そしてきょうはもう立秋・・・

いつものように届く季節の言葉

青い空にくっきりと入道雲・・・

夏、真っ盛りの中、暦の上では今日は「立秋」

暑い日差しの中でも、夏の花たちは

いまを盛りと咲き誇り、

夏をみごとに生き切っています。

どうぞ涼やかな秋の風を楽しみに

ほんの少しの時間

花の語らいに耳を澄ませていただけたらと・・・

http://chichi.happy.nu/24/autumn01/

致知出版社 小笠原節子

|

<20140513大府天満宮通り:鳥居に名前が刻まれていた>

|

<20130513:お石トンネル、手を繋いでどこへ行く?> |

| 2014年8月6日(水) |

69回目の広島原爆記念日

|

いつしか時は過ぎ、人の記憶も薄くなっていく。

それでも何かのきっかけで人は過去を思い出し、そして懺悔を繰り返しながら、生きていく。

ことしも暑い夏が巡り来た。

とりわけ今年の夏は暑い、年をとった所為であろう。

残された時間を考えないでもないが、ただただ、今生きているという熱い思いが胸を打つ。

無心に泣き続ける蝉の心境か?

そして聞こう、千の風になって https://www.youtube.com/watch?v=yqzCwcL9xDc

残された者の務めを精一杯務めていこう

今日のわたしの“残世の誓い”である。 |

|

<20140805:自宅のベランダに寝転びながら空往く雲と語る>

|

| 2014年7月23日(水) |

大暑

|

ひよこ会のみなさま

暑中お見舞い申し上げます。

関東地方も梅雨明けして、

朝から元気いっぱいな太陽が顔を出しています。

これからしばらくの間、この暑さの中での生活ですが

みずみずしい樹木や、太陽に微笑む向日葵のように

元気な夏をお過ごくださいませ。

今日は24節気の「大暑」です。

ほんの少し、心安らぐひとときをお過ごしいただけたらと・・・

http://chichi.happy.nu/24/summer06/

致知出版社 小笠原節子

|

https://www.youtube.com/watch?v=_x3OFRaCvp4

|

|

| 2014年7月12日(土) |

在京玉高会会報への投稿依頼

|

在京玉高会会報にこれまで3回ほどひよこ会の旅紀行を書いている。

今年もまた、武田事務局長から下記のような投稿依頼のメールが届いた。ありがたいことだと思い、今原稿を書き、推敲に推敲を重ねている。

まもなく出来上がる。

|

Sent: Monday, June 30, 2014 2:41

PM

Subject: 14回卒、旅行会の記事を会報に

前事務局長の武田泰文(21回卒)です。

14回卒で、唐津、大宰府へご旅行されたことを伺いました。

米村様、是非在京玉高会会報へご寄稿くださいませ。

昨年も楽しい同期会旅行の記事をお寄せいただいたこと、しっかり記憶にありますが、今年もぜひ宜しくお願い致します。

今般、事務局長を32回卒黒㟢隆君と交替いたしました。

今年までは会報関係をはじめフォローするつもりですので、今回の記事は、黒㟢と武田の両名へお送りくださると助かります。

宜しくい願い致します。

|

|

|

2013/5月旅行

ひよこ会:還暦から古希へ、日本巡りの旅も早11年

|

|

2011/5月

ひよこ会:日本巡りの旅も早9年

広島・山口旅行:写真は瑠璃光寺の五重塔

|

会報紛失したのでスキャンできず

ただし投稿原稿はあり |

2009/5月

14回卒業生(ひよこ会)東京支部の活動報告

サブタイトル

「八年目を迎えたひよこ会の旅」 四国の旅

|

|

|

|

|

|

|

|

| 2014年7月8日(火) |

同窓会の良さをある人は云う

|

私の好きな作家に中野孝次がいる。

『清貧の思想』を表したひとで、その本に曳かれ彼の本を漁って読むようになった。

今机の上に彼の著作本2冊。

『すらすら読める徒然草』は時折このHPに引用している。

今日はもう1冊の『老年の良識』から、同窓会の良さを書いているところを引用しよう。

現役で働いているうちは属する会社が違ってめったに会えなかったが、定年すぎるとまた元の一個人に戻って付合いだした仲間がいる。わたしの場合は五十五年も前の遠い昔、熊本の五高で同級生だった仲間がそれで、一緒に旅行したり、定期的に碁会をしたりしている。この旧友との碁会がまことにたのしい。

みな今は白髪や禿頭の紛れもない老人だが、碁を打ちだすと夢中になって、おのずと少年の昔に帰る。男にはいつまでも子供っぽい一面があって、碁がそれを引き出すのだ。その昔同じ寮生活をしていたころの気分に戻って、気分までが若々しくなる。十数人で十時から三時頃まで烏鷺を戦わせ、そのあと全員でビールなぞのみながら歓談するのが、昔仲間との会のいいところだ。

そういう会をもう十数年つづけているが、みなもう七十代半ばの老齢である。一人また一人と欠けてゆくのは、残念だが、定めと思って受け入れるしかない。去年は一人が、日本棋院の講習会に出席中に倒れ、それきりで死んだ。死なないが脳梗塞やボケで出席できなかった者もいる。現在ガンでありながら出席している者もいる。

そういうことが絶えず起こっていると、明日はそれが自分の番かと思うのは当然である。わたしもつねに死を覚悟しているが、おそらく仲間の全員がそう思っているはずで、それだけに二ヶ月に一回の碁会に出席して仲間の無事をたしかめると、それだけでうれしくなるのである。

碁会のあとのビールの席でも、つねに自分たちが死に近いことを意識しながら歓談している。話題はとかく五十五年も昔の日々の忘れがたい思い出話になりがちだが、そんなたわいのないことを話しながら、まるで人生回顧をしているような気分になって、なんともいえず懐かしくいとおしくなる。五十年以上も付合った仲間なんて、それだけで人生の宝というものである。

|

※中野孝次:1925年(大正14年)生まれ

2004年没。 享年79歳

|

|

|

|

| 2014年7月6日(日) |

わたしの宝物

|

初七日をすぎ二七日目に入った。こうして七七日を過ぎ、かれは安心して浄土に往くのだろうか?

いましばらくはしずかに彼の思い出に浸ることにしよう。

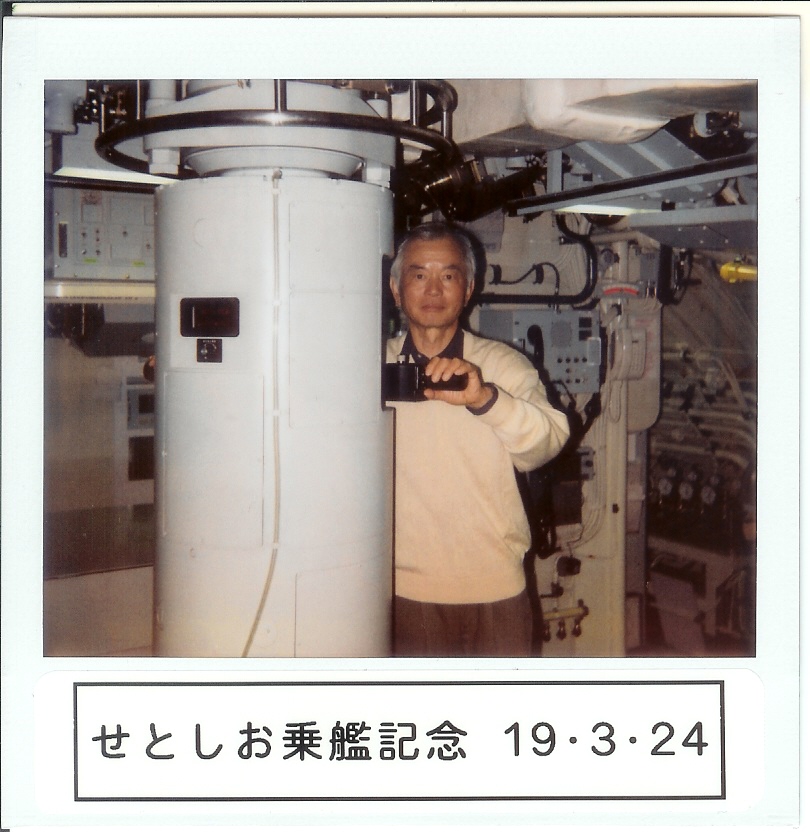

彼からいただいたわたしの宝物、その一つが潜水艦見学の時の一枚の写真。

やっと探し当てたので、ここにふたたび掲載しておこう

|

|

|

|

| 2014年7月3日(木) |

葬儀

|

昨日小山力くんの葬儀に行ってきた。

海上自衛隊や防衛大学関係者が多数参列され、盛大な葬儀が執り行われ、彼の生前の威徳が伺えた。

福岡から一番の飛行機で駆けつけた村松くんと早めに奥様に挨拶し、力くんと対面。なんと彼の顔がふっくらと丸くなりまさしく仏様の顔になっているではないか。最後は目が見えなくなりあごが腫れ何も食べれなくなったと聞いていたが、皮膚ガンが顔面を襲ったのだろう。それでもその痛みに耐えて、丸いふっくらとした安堵の表情での旅立ちである。

先に行ってひよこ会を冥土で立ち上げてくれよ。

きみのおかげでひよこ会東京支部のホームページも今日までやって来れたのだ。

ありがとうリキさん・・・

やすらかに眠りたまえ・・・

|

|

|

|

| 2014年6月27日(金) |

仏さま

|

|

真民は云う

仏さま

仏さまが美しいのは、願を持っていられるからである。

そのように願を持って生きている人は美しい。

本当の美しさは、このような願を持つ人を言うのである。

わたしは、そういう人に会ったときが一番うれしい。

目が光り、顔が光り、後ろ姿までが光っているからである。

|

|

|

|

| 2014年6月24日(火) |

無常迅速生死事大

|

|

道元は云う

無常迅速生死事大といふなり

返す返すもこの道理を心に忘れずして

ただ今日今時ばかりと思ふて時光を失はず

学道に心をいるべきなり

兼好は云う

四季はなほ定まれる序あり。死期は序を待たず。

死は前よりしも来らず、かねてうしろに迫れり。

人みな死あることを知りて、待つことしかも急ならざるに、覚えずして来る。

沖の干潟はるかなれども、磯より潮の満つるがごとし。

|

|

|

|

| 2014年6月21日(土) |

| 二十四節気“夏至のたより” |

|

米村 邦臣

様

雨音のリズムに誘われて、

カタツムリが元気に散歩を楽しむ季節となりました。

気まぐれな天気が続いていますが

何気なく過ごす日々の中に

ただごとでない幸せを感じていただけたらと・・・

下記のアドレスをクリックの上、

ほんの少しの時間、

こころ安らぐひとときをお過ごしくださいませ。

http://chichi.happy.nu/24/summer04/

致知出版社 小笠原節子

|

|

|

|

| 2014年6月20日(金) |

| 心機一転 |

|

このページに追加しようとしたら、過去のデータがすべて文字化け(アラビア語らしき字体)する。以前そのまま強行して大事な日記記録が消し去られた。今回は前車の轍を踏むまいと、工夫をかさねて、新しいページを作成してみた。これでうまくいくだろうと確信しているが、なにせパソコンのことだから、保証はない。まあ、心機一転、新しいページを更新していこう。

|

|

|

|

| 2014年6月17日(火) |

| つれづれに思う徒然草の『生死』 |

第九十三段より抄

「されば、人、死を憎まば、生を愛すべし。存命の喜び、日々に楽しまざらんや。愚かなる人、この楽しびを忘れて、いたづがはしく外の楽しびを求め、この財を忘れて、危うく他の財を貪るには、志満つることなし。生けるあいだ生を楽しまずして、死に臨みて死を恐れば、この理あるべからず。人みな生を楽しまざるは、死を恐れざる故なり。死を恐れざるにはあらず、死の近きことを忘るるなり。もしまた、生死の相にあづからずといはば、実の理を得たりといふべし」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「だからだ、人がもし本当に死を憎むのなら、生きてある今を愛せよ、というのだ。いのちあって今を生きているこの喜び、これをこそ毎日楽しまないでどうする。ところが愚かな者は、この最高の喜びを忘れて、骨折ってわざわざそれ以外の楽しみを求める。生きてあるというこの自分にそなわった財を忘れて、危険をおかしてわざわざ自分の外にある財を求めるが、そんなことをして欲望の満足する時のあるはずがあろうか。生きているあいだ生を楽しまないで、もう死ぬという時になって死を恐れる。こんなバカらしい話があろうか。人がみな生を楽しまないのは、死を恐れないからだ。いや、死を恐れないのでなく、死が近いことを忘れ、自分はすぐには死なぬと思っているからだ。しかしまた世の中にはひょっとして、自分は生死というような境界は超越しているという者もあるかもしれない。その人は本当の悟りを得ている人と言うべきだ」

―中野孝次著『すらすら読める徒然草』より

|

|

|

|

|